Avant d’être une série télévisée à (grand) succès, « The Walking Dead » était une bande-dessinée américaine. Ou plutôt : une série de comic books. Violente et addictive, ladite œuvre, lancée en 2003 (et toujours en cours), décrit un monde post-apocalyptique, dans lequel les zombies ravagent la terre. Banal ? Pas vraiment, tant l’idéologie sous-jacente ne badine pas avec la demi-mesure. Analyse.

Le présent texte se base uniquement sur la bédé « The Walking Dead », non sur la série télé du même nom (que l’auteur de ces lignes n’a pas vue). Démarrée en 2003 (et toujours en cours), cette suite d’aventures au pays des zombies est l’œuvre du scénariste Robert Kirkman et du dessinateur Tony Moore (remplacé par Charles Adlard à partir du Volume 7.

*

« C’était un temps déraisonnable

On avait mis les morts à table »

Louis Aragon, Est-ce ainsi que les hommes vivent

Les morts marchent. Ils pourraient s’en contenter, ça serait déjà pas mal. Mais non. Passés de vie à trépas, les zombies ont gardé une dent contre les vivants. Histoire de jalousie ? On ne saura jamais vu que ceux qu’on appelle les « rôdeurs » n’ont à leur portée qu’une palette de cris rudimentaires (des « reuh » et des « wheugh ») pour exprimer les arcanes de leur cannibale psyché. Forcément, ça limite le travail des exégètes accros à la série bédé Walking Dead. Lecture éprouvante, lecture addictive, Walking Dead est avant tout une histoire de chairs. Chair charogne contre chair saine. Chair guerrière contre chair inerte. Chair entière contre chair diminuée : Le héros amputé d’une main, son fils d’une partie du visage, ce bon vieux Dale qui va perdre ses deux guiboles et on n’oublie pas cette raclure de Gouverneur, mélange de Néron et de Capitaine Crochet, énucléé à la petite cuillère et un bras raccourci au sabre. Puis tout autour, dans les fourrés ou dans les caves, planqués sous les bagnoles ou en manif traîne-savate dans les rues, le danger perpétuel, celui des « morts qui marchent » : menace plus ou moins proche, collée aux basques des vivants et prête à croquer du mollet ou à faire de n’importe quelle jugulaire un geyser de raisiné. Série basée sur l’horreur ? Kirkman, démiurge de l’épopée, s’en défend : « Avec Walking Dead, j’ai voulu explorer comment des individus réagissent lorsqu’on les met face à des situations extrêmes et quel impact peuvent avoir les évènements sur leur comportement. (…) Tout dans cette série est une tentative de montrer la progression naturelle des évènements tels qu’ils pourraient survenir dans de telles circonstances. Les personnages sont le véritable moteur du récit. (…) Donc, si en cours de lecture quelque chose vous a effrayé… tant mieux, mais il ne s’agit pas d’un comics d’horreur. Et en disant cela, je ne veux pas dire que je me situe au-dessus du genre. Loin de là. Nous avons juste choisi une autre voie.1 » Kirkman est habile, il nous accouche dans son univers comme un nouveau-né viré de son placenta : dans les cris et la douleur. Avec pour mise en garde, un crédo que l’on dirait tout droit brodé sur la ballade de Ben Harper : Welcome to the cruel word.

Pour celles ou ceux qui aurait raté le début, tout commence avec Rick Grimes. Grimes est flic dans la commune de Cynthiana (Kentucky). Trentaine bien tassée, un gosse (Carl), une femme (Lori), un partenaire au menton hyperbolique (Shane), Rick a tout du parangon du policier moyen, faisant corps avec la devise du Serve and protect. Après une course-poursuite avec un évadé de la prison du comté, Rick reçoit une balle qui le plonge dans un coma de plusieurs semaines. Quand il émergera de son néant, c’est pour découvrir un monde néantisé à son tour. 80 ?, 90 ?, 99% ? de l’humanité (saurons-nous jamais la comptabilité exacte de l’épidémie ?) a disparu. A sa place : des hordes de zombies affamés et programmés pour becqueter du vivant afin de les contaminer à leur tour. Alors qu’il part à la recherche de Lori et de Carl, il va rencontrer d’autres survivants avec lesquels il va nouer des associations complexes, orageuses, toujours placées sous le commandement d’une survie au quotidien. L’interminable saga commence. « Attendez-vous à quelque chose de long et d’épique, a prévenu Kirkman, parce que c’est justement l’idée de cette série. »

Kirkman a certaines audaces, reconnaissons-lui cette qualité. A travers son récit post-apocalyptique, c’est l’Amérique qu’il entend questionner, certains de ses fondements qu’il titille à la pointe du feutre noir (de chez noir) de son acolyte dessinateur Charlie Adlard. Il est notamment assez réjouissant de voir les deux compères érafler la bigoterie toujours bien en vogue dans leur pays. C’est par exemple la frondeuse Maggie qui tente de remettre à sa place son cureton de père, Hershel, « patriarche autoritaire et fermier d’excellence » :

Maggie : « S’te plaît. Tu peux rester là à voir ce que je vois et t’accrocher à tes bondieuseries ? Sérieux, p’pa… Je sais que t’es tombé dedans à la mort de maman mais c’est bon, là, tu peux arrêter. On est encerclés par des preuves que la Bible s’est plantée.

Hershel : Des preuves ? D’un certain point de vue, ça pourrait être la preuve que la Bible disait vrai. Maggie, tu me déçois. Les morts marchent ? Ça pourrait bien être le ravissement. On serait dans les sept années de tribulations… mis à l’épreuve. Je pourrais me demander pourquoi on ne serait pas déjà au ciel, bonnes gens… mais la Bible n’est pas exempte d’erreurs de traduction. C’est la foi, ma chérie. Ma foi n’a jamais été plus forte »2.

On pourrait croire que le vieux a remporté le morceau mais c’est sans compter la case d’après qui nous montre une Maggie lever les yeux au ciel, style « cause toujours ».

- Hershel devant sa ferme

Espiègle jusque dans le blasphème, Kirkman fera intervenir deux de ses personnages dans un échange croustillant entre le scientifique Eugène et le père Gabriel :

Eugène : « J’ai une question à vous poser. La règle, pour aller au paradis, c’est qu’il ne faut pas se contenter de faire de bonnes actions sans en faire de mauvaises. Il faut aussi accepter Jésus-Christ comme sauveur ?

Le père Gabriel : Tout à fait.

Eugène : Et les Aztèques ? Les Sumériens ? Il devait y avoir des gens biens dans ces civilisations. Et ils vont rôtir en enfer parce que Dieu ne les a même pas avertis de son existence ? Vous expliquez ça comment ?

Le père Gabriel : Ils vénéraient de faux dieux. Ils ont tourné le dos au Seigneur.

Eugène : Non… Ils ne connaissaient pas la chrétienté. C’est injuste. Ils n’étaient pas au courant alors ils vont brûler en enfer pour l’éternité ? 3 »

Si l’opposition des deux points de vue entre l’athée et le religieux paraît à peu près équilibrée durant le dialogue, la figure du prêtre sera méchamment salie par la suite lorsqu’on apprendra que l’homme de Dieu s’est barricadé seul dans son église… laissant ses ouailles se faire dévorer par les zombies.

En 1968, le réalisateur George A. Romero sortait La Nuit des morts-vivants dans lequel certains avaient vu une critique sous-jacente de l’Amérique raciste (le héros était Noir entre autre) et de l’infâme bourbier vietnamien. Le premier volume de la série Walking Dead sort en octobre 2003 aux États-Unis, soit deux ans après le trauma du 11 septembre. On pourrait être tenté de faire certains parallèles entre une Amérique frappée sur son propre sol et ces paysages dévastés mis en scène par Kirkman et Adlard, entre lutte contre les morts-vivants et le terrorisme qui ont en commun d’être, chacun à leur manière, une incarnation bien pratique et bien grossière du mal. Si une telle extrapolation peut paraître défendable, elle ne saurait constituer le cœur de cible d’une critique de la série bédé. Tout simplement parce que chez les zombies de Kirkman, le second degré ou la double-lecture est à ranger aux oubliettes. Le lecteur est convoqué avant tout pour assister aux différentes prises de tête de personnages sommés de confronter leur formatage par la « première puissance économique du monde » avec une urgence de tous les instants. Voyons ce que ça donne avec un des piliers de l’Amérique : la propriété privée. Alors que la ville, vidée de ses habitants, a été dévastée, Rick se retrouve hébergé par Morgan Jones qui occupe, avec son fils, une maison qui n’est pas la sienne :

Morgan : « Ça vous pose un problème que mon fils et moi habitions chez votre voisin ?

Rick : Je ne vais pas vous arrêter, si c’est à ça que vous pensez. La plupart des maisons de ma rue ont été pillées. Vous, vous entretenez les lieux. Les Thompson vous remercieront sûrement quand ils reviendront. Tant que vous ne vous battez pas pour la propriété.

Morgan : Ce n’est pas comme si on volait quelque chose. Votre quartier avait l’air plus sûr, c’est tout. On ne pense pas à faire du mal. 4 »

Disant cela, Morgan ment. Quelques pages plus tard, il battra sa coulpe et fera partager à son fils les honteux tiraillements de sa conscience :

« Je vais te dire, fiston… Je déteste avoir à voler tout ça, même si la moitié de la ville a été pillée avant qu’ils n’évacuent tout le monde. Ça ne me paraît pas honnête. (…) Malgré tout ce que j’ai fait depuis que le monde est parti en vrille, ça me gêne de voler… Je suis comme ça c’est tout. (…) A chaque fois que je ramasse de la nourriture ou un jouet pour toi ou autre chose… j’en viens presque à souhaiter qu’un policier m’arrête. »

Que reste-il de la légalité d’un monde qui n’est plus ? Par la mise en scène de cette grotesque expiation (même après la catastrophe, voler c’est mal), Kirkman affleure son sujet mais sans prendre le risque de heurter la bonne conscience citoyenne de son lectorat. Ce n’est pas pour rien que son héros est un ancien flic et non pas plombier ou livreur de pizza. Dans un monde qui s’est volatilisé, le mâle blanc Grimes est avant tout chargé de maintenir vivace a minima le socle de valeurs de sa mère patrie. C’est d’ailleurs à lui que se confiera le jeune Glenn lorsqu’il évoquera ses anciennes incartades avec la loi :

Glenn : « J’ai volé quelques bagnoles… ouais… (…) mais je l’ai fait que pour payer le loyer… les mois où j’étais court. J’avais pas le choix. Je sais que t’es flic et tout. Enfin, que t’étais flic. J’espère que ça ne te fera pas changer d’avis sur moi…

Rick (regard noir) : C’est loin tout ça.5 »

S’il faut une sacrée dose de testostérone pour survivre dans l’univers anxiogène de Walking Dead, les femmes ne sont pas en reste. Exit les rôles de potiche ou d’hystérique prête à geindre, Kirkman a fait des nanas de la série de vraies battantes, des guerrières pour certaines, dans un environnement où l’hyper-présence des armes reste une des principales caractéristiques. Cela peut donner lieu à certaines mises au point, comme cette scène de début où trois femmes se retrouvent de corvée de lessive au bord d’une rivière :

Donna : « J’aimerai juste comprendre pourquoi c’est nous qui faisons la lessive pendant qu’eux, ils vont à la chasse. Quand les choses reviendront à la normale, je me demande si on aura encore le droit de vote.

Lori : Tu es sérieuse ? Toi, je ne sais pas, mais moi, je suis incapable de tirer avec une arme. En fait, je n’ai même jamais essayé. Et je ne fais pas confiance à ces mecs pour laver mes affaires. Rick n’y arrivait déjà pas avec une machine à laver… Là, il serait perdu. Ce n’est pas une question de droit des femmes… C’est une question de réalisme et de faire ce qu’il y a à faire.

Donna : C’est ça !6 »

Plus tard, c’est pourtant cette même Lori qui s’opposera, en vain, à la décision de son mari de donner une arme à Carl, leur fils de 7 ans :

Rick : « Je sais qu’il est jeune mais pour plus de sécurité, dorénavant, il portera son propre pistolet. Je sais que certains d’entre vous, dont ma femme, sont opposés à ça. Mais quand j’ai dit que tout le monde avait besoin d’une arme, je voulais bien dire tout le monde ».

Sommée d’obtempérer, Lori fera ce constat amer :

« (…) je suppose que la fin du monde implique que je n’aie plus mon mot à dire sur l’éducation de notre propre fils.7 »

Débarrassée de certains clichés, les femmes ne sont cependant pas en mesure d’atteindre la plus haute marche du podium, notamment en matière de prise de décisions engageant le groupe. De toutes les communautés « bonnes » ou « mauvaises » rencontrées dans la série, aucune n’est dirigée par une femme. Œuvre fondée sur de perpétuels rapports de domination, Walking Dead ne parvient pas à s’affranchir d’un rapport de genre dans lequel un certain traditionalisme patriarcal reste la règle. En témoigne ce passage où, après avoir frappé quasiment à mort un homme qui vient de tuer deux femmes, Rick propose froidement de le tuer. Lori s’interpose :

« Alors c’est ça ? Tu nous dis ce qu’on doit faire et on le fait ? C’est toi, le roi ? On a l’occasion de changer les choses, Rick. On peut briser le cercle. Si on ne tue pas, alors on ne tue pas. Si on le tue… nous ne vaudrons pas mieux que lui.

Insensible aux arguments de sa femme, Rick annonce la sentence :

« Tu tues ? Tu meurs. C’est aussi simple que ça. (…) Je suis flic… J’ai été formé pour prendre ce genre de décisions. Je suis le seul ici en position d’autorité.8 »

L’autorité, nous y voilà. Le nerf de la guerre. Impossible pour Kirkman d’imaginer ces groupes de survivants s’organiser autrement que sous la férule d’un despote éclairé ou d’une brute perverse. Et quand il essaie de neutraliser ce type de dispositif dictatorial, le résultat est aussi crédible qu’une matraque en guimauve. Il y a ce passage où Dale annonce à Rick, qu’en raison de ses accès de violence, ils ne le veulent plus comme chef. A la place, ils vont former un comité pour prendre les décisions :

Rick : « Un comité ?

Dale : Au lieu d’une seule personne qui décide, tu vois ? (…) On a opté pour une solution démocratique. Quatre types à égalité de vote.

Rick : Pas de femme, donc ?

Dale : Non. C’est leur choix.9 »

Après avoir noté le rôle des femmes qui se refusent d’elles-mêmes à toute implication politique dans le groupe, on notera juste l’extrême brièveté du comité mentionné ci-dessus. Très rapidement, à l’instar du dicton qui veut que force fasse loi, l’autorité du groupe sera à nouveau concentrée dans les mains d’un seul individu.

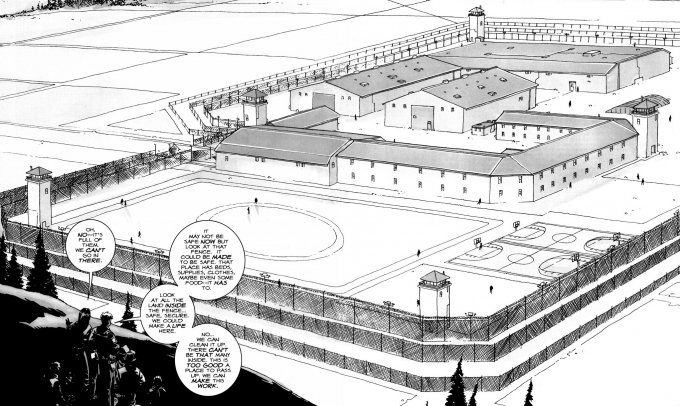

« C’est un monde nouveau, mec, constate Tyreese. Imagine ce que ça nous fait de vivre dans une prison… en appelant ça « chez nous ». On dort dans des chambres avec des barreaux en guise de mur. Toute la journée, on ne voit que ça. Barrières, grilles… Et on n’a jamais été aussi heureux depuis le début de cette merde.10 »

Fatigués de l’errance induite par la vie en camion et après avoir été refoulés de la ferme de Hershel, les survivants trouvent refuge dans... une prison. La prison comme sanctuaire, comme ultime refuge, il fallait oser quand on sait le rôle central tenu par la politique carcérale des États-Unis dans la gestion de ses classes populaires. Résultat : C’est peu ou prou 1% de la population adulte qui est à l’ombre. Dépouillée de son rôle disciplinaire, la prison dans Walking Dead n’est plus qu’un ensemble de murs et de grillages destiné non pas à protéger le monde du dehors de celui du dedans, mais bien du contraire. Vertigineuse pirouette qui prendra tout son sel lorsque Rick, découvrant que quatre locataires occupent encore les lieux, en viendra soudain à se demander s’il a affaire à d’anciens matons ou à des ex-taulards.

Rick : « Minute… Vous êtes bien des gardiens… pas vrai ?

Dexter : Ha ! Enorme. Tu trouves qu’on a des têtes de gardiens de prison ?11 »

La cohabitation avec d’anciens prisonniers va réveiller cette bonne vieille obsession binaire, véritable fil rouge de la saga, consistant à classer les humains en fonction d’une prétendue nature, bonne ou mauvaise.

Lori : « Ça ne va pas. On vit avec des criminels endurcis. Je passe mon temps à me retourner.

Rick : On ne peut pas les mettre dehors… Ils étaient là d’abord. Et ils ont l’air de gens civilisés.

Lori : Non, Rick… Ils ont l’air de criminels endurcis. Qu’est-ce qui te pousse à voir le bien partout, dans notre situation ?12 »

Biberonné à la doxa puritaine, Kirkman nous fait soudain penser aux saillies du renégat Jospin qui, en plein mandat ministériel sous la présidence chiraquienne, déclarait au propos de la question sécuritaire : « Chacun reste responsable de ses actes. Tant qu’on admettra des excuses sociologiques et qu’on ne mettra pas en cause la responsabilité individuelle, on ne résoudra pas ces questions.13 » On sait le cataclysme produit par de tels propos (voir la date du 21 avril 2002) ; mais revenons à notre cataclysme à nous, revenons à nos zombies. Tandis que l’œuvre de Kirkman faisait le pari d’une certaine tabula rasa, d’une analyse comportementale de personnages placés dans un dénuement et un danger total sur une terre devenue incognita, voilà l’auteur qui nous ressort toute l’artillerie lourde du conservatisme amerlock le plus crasseux selon laquelle on ne devient pas « méchant » par le fait d’un contexte familial ou sociétal mais on naît « méchant », comme on naît roux ou myope. C’est sous la règle d’un tel présupposé, que les rencontres entre humains dans Walking Dead ne s’abordent que sous l’aune d’une méfiance, voire d’une animosité, élevée au rang de réflexe. Si les zombies sont un danger certifié, les autres humains sont toujours un danger potentiel.

Lorsqu’au début de l’aventure, Rick rencontre la bande à Tyreese, ce dernier a cette confidence sur ceux qui l’accompagnent : « Je crois qu’on a des gens bien avec nous… et qu’on s’entend plutôt pas mal… Mais à dire vrai… je ne sais pas ce qu’ils pensent. Et ça me fait encore plus peur qu’un mort-vivant putréfié qui essaie de me croquer.14 »

Il est assez déconcertant de constater comment, au fil des épisodes, la menace zombie glisse dans un obscur arrière-plan au profit d’une autre plus sournoise et redoutable : la menace humaine. Après ce cataclysme planétaire, on aurait été en droit d’attendre mieux de la part d’une humanité réduite à la portion congrue de quelques grappes de survivants éparses qu’une resucée d’un monde à la Mad Max. Concurrence effrénée, accaparements égoïstes, cynisme exacerbé, c’est tous les maux d’un capitalisme pourtant dévitalisé qui se lisent dans le filigrane de ce monde qui n’en finit pas de mourir. Vision pessimiste de l’Homme, vision essentiellement inégalitaire, qui donne alors les coudées franches à tous ces leaders autoproclamés dans la mise en place de leur domination.

« Le mal existait dans le monde… bien avant que les morts reviennent, déclare ainsi Douglas Monroe, ancien congressiste démocrate et leader d’une communauté d’une soixantaine de personnes. Les choses n’ont fait qu’empirer. Les gens qui se contrôlaient, qui respectaient les règles de la vie en société… ils n’ont plus eu de repères. Les fous sont désormais en liberté dans ce monde qui perd la tête.15 »

Puis Douglas propose le rôle de shérif à Rick parce que « les gens se disputent. C’est notre nature. Nous avons besoin d’autorité. » Un rôle que Rick endossera avec un zèle débordant : quelques temps après, c’est de sang-froid qu’il liquidera le compte de Peter Dotson considéré comme une menace pour la communauté :

« Tu n’as pas ta place ici. Tu es mauvais. Je l’ai su dès que j’ai vu ton fils. On vivra tous mieux sans toi.16 »

Dotson éliminé, Rick aura ces mots pour sa veuve, souvent battue par son ancien mari :

« Tout ce que j’ai fait pour le bien du groupe… je le faisais pour protéger ma famille. C’est ça qui compte pour moi. Pete était dangereux. Il vous frappait… où se serait-il arrêté ? Il aurait fini par s’en prendre à d’autres… par les mettre en danger. Je suis comme tout le monde… je fais ce que je peux pour survivre. Peut-être que je vois les menaces avant les autres… ou que j’en vois où il n’y en a pas.17 »

Un mort de trop, un mort de moins, à l’heure du carnage généralisé, on ne va pas chipoter pour quelques « dommages collatéraux ». Ayant réussi à circonscrire la menace zombie, les survivants de Walking Dead se disputent, à la manière de bandes de charognards, les derniers lambeaux de leur fantomatique monde. Ils ne proposent rien de neuf, sont incapables d’imaginer les bases d’un vivre-ensemble autre que celui de cette bonne vieille Amérique génocidaire, celle du western des origines, qui continue de leur fournir le principal carburant idéologique.

Plus tard, notre héros, fatigué de flinguer du déjà mort et désireux de « rendre le monde plus sûr » et la vie des siens « meilleure », aura cette envolée lyrique digne d’un Luther King au sommet de sa gloire :

« Je vois un monde sans rôdeurs… un monde où les enfants jouent dans les champs… un monde où on n’a plus de raison d’avoir peur. Je sais que je ne suis pas le seul d’entre nous à se demander… A quoi bon ? Avec tous ces morts autour de nous, pourquoi continuer ? (…) Voilà pourquoi. Pour ça ! Pour cet endroit. Nos combats, notre travail… Ça nous mène ici.18 »

Ici, c’est le vase-clos d’un territoire pacifié à l’extrême, d’une communauté expurgée jusqu’à l’os de ses éléments jugés les plus pathogènes. De l’autre côté des remparts, la barbarie a percolé la terre telle une marée noire. Symptomatique : aucun des survivants ne se pose la question des origines de cette épidémie de zombies. Comme si le mal avait toujours été là. Prêt à germer comme une fleur tumorale.

1 Post-face Walking Dead n°2.

2 Walking Dead n°7.

3 Walking Dead n°11.

4 Walking Dead n°1.

5 Walking Dead n°5.

6 Walking Dead n°1.

7 Ibid.

8 Walking Dead n°3.

9 Walking Dead n°4.

10 Walking Dead n°5.

11 Walking Dead n°4.

12 Walking Dead n°3.

13 Disponible ici, avec une analyse du sociologue Loïc Wacquant.

14 Walking Dead n°3.

15 Walking Dead n°12.

16 Walking Dead n°13.

17 Walking Dead n°14.

18 Walking Dead n°16.