Cette rubrique se veut coup de projecteur sur des conflits passés et oubliés – poussées de colère ouvrière, longues grèves et révoltes individuelles d’avant 1914. Pour ce neuvième volet, retour sur le tragique destin d’Albert Louis Aernoult, syndicaliste assassiné en 1909 dans les terribles bataillons disciplinaires d’Afrique – Biribi.

Cette chronique a été publiée dans le numéro 19 d’Article11.

Par ailleurs, Anne Steiner vient de mettre le point final à un livre s’inscrivant dans la continuité de cette rubrique - Le Temps des révoltes paraîtra bientôt aux éditions L’échappée. On en reparle d’ici peu.

*

Le 11 février 1912, dès la fin de la matinée, une véritable marée humaine submerge les axes menant à la gare de Lyon devant laquelle une foule compacte est massée. Lorsqu’à 14 h 15, un corbillard portant un cercueil recouvert d’un drap rouge orné d’une palme passe les grille de la gare, une clameur s’élève – « À bas Biribi ! » –, couvrant les premières notes de la Marche funèbre de Chopin jouée par l’harmonie socialiste du XIIe arrondissement. Deux cent mille personnes se mettent alors en ordre de marche derrière les sections syndicales des travailleurs du bâtiment, venus en nombre pour accompagner jusqu’au Père Lachaise, où elle doit être incinérée, la dépouille de leur camarade Albert Louis Aernoult, un jeune ouvrier mort en terre d’Afrique, près de trois ans auparavant.

Devant le colombarium, l’anarchiste Thuillier, secrétaire de l’Union des syndicats de la Seine, rend hommage au défunt et rappelle les étapes de son douloureux parcours. Quand éclate la grève des terrassiers construisant le métro parisien, à l’automne 1905, Aernoult, couvreur de profession, vient d’avoir dix-neuf ans. Fils de terrassier, syndiqué, il donne volontiers un coup de main pour saboter quelque chantier ou chasser le renard1. Bientôt recherché par la police, il part pour Courrières, dans le Pas-de-Calais, où il s’engage comme mineur. On le condamne par défaut à deux ans de prison. De retour à Romainville pour saluer les siens, il est arrêté par la police et comparaît devant le tribunal qui ramène sa peine à dix mois. Incarcéré à la prison de la Petite Roquette, il est fortement incité à devancer l’appel de sa classe et à signer un engagement de trois ans, seul moyen de faire effacer sa condamnation.

Or, depuis la loi du 15 juillet 1889 instituant le service militaire obligatoire, tout jeune conscrit ayant fait l’objet d’une condamnation de plus de six mois est affecté aux bataillons d’Afrique, mesure destinée à préserver les jeunes Français de l’influence des « mauvais sujets ». Les condamnés en cours d’assise, jugés indignes de porter les armes, doivent rejoindre, quant à eux, les compagnies coloniales de discipline. Mais en réalité, les autorités militaires font tourner les hommes d’une structure à l’autre. Et tout soldat risque, pour une peccadille, l’envoi en camp disciplinaire.

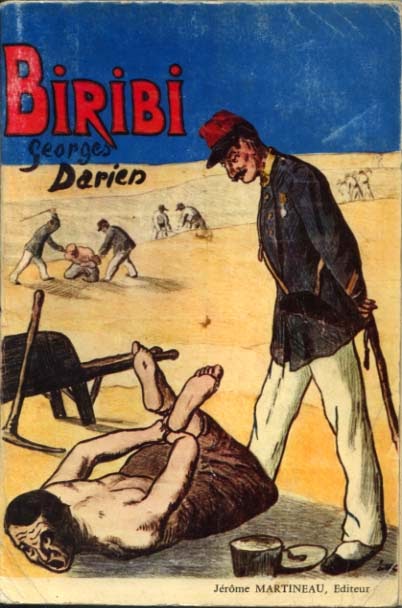

Loin de correspondre à un lieu précis aux confins du désert, Biribi est l’appellation générique désignant l’ensemble de ces corps spéciaux d’Afrique du Nord accueillant chaque année entre 10 000 et 15 000 hommes. Des romans, des chansons, des reportages ont fait connaître le triste sort de ces proscrits : la faim, la soif, l’exposition au soleil brûlant, la mise au silo, cette étroite et profonde fosse où s’entassent les déjections, les baillons, les fers incrustés dans les chairs et surtout, symbole même de Biribi, la crapaudine. Ce supplice consiste à lier, au moyen d’une corde, les pieds et les mains dans le dos d’un homme allongé sur le ventre, pliant son corps en un curieux arc de cercle. Regimbe-t-il ? On suspend alors la corde à une barre ou un clou jusqu’à ce que ses yeux soient injectés de sang. Clou au rouge ! Une protestation de plus ? On le suspend à nouveau jusqu’à ce que le visage congestionné bleuisse. Clou au bleu !

- représentation de la crapaudine

Le soldat Aernoult, « né à Romainville le 19 octobre 1886, blond de cheveux et de sourcils, yeux bleus, taille 1,64 m », selon son livret militaire, est incorporé au premier bataillon d’infanterie légère d’Afrique le 26 mars 1907. Régulièrement, ses parents reçoivent de ses nouvelles, et même sa photo en tenue de « Joyeux »2, bourgeron et pantalon blanc serré à la taille par une large ceinture de flanelle bleue rappelant celle des terrassiers. Les joues ont conservé la rondeur de l’enfance, mais le regard, triste et dur, porte déjà la marque des souffrances endurées. Sa dernière lettre, datée du 20 juin 1909, se veut rassurante : « Toujours bien portant et pas beaucoup de bile ! Je vais monter à Béni-Ouif dans l’extrême-sud, peut-être que ce sera le dernier poste que je ferai dans mes trois ans. Encore neuf mois et la paire ! »

Mais le 3 juillet, ses parents apprennent par un télégramme la mort de leur fils. Quelques jours plus tard, Mme Aernoult reçoit une lettre, signée par quinze disciplinaires, relatant les circonstances exactes du décès. Arrivé le 1er juillet au soir au camp de discipline de Djenan el Dar pour y subir une peine de quelques jours de prison, Albert est mis en cellule pour la nuit. Levé à 5 heures le lendemain, il doit exécuter le peloton de punition, le bal, trois heures de manœuvre en plein soleil, sous les coups de matraque des tirailleurs indigènes. Sans avoir bu ni mangé depuis la veille, il doit ensuite faire rouler des brouettes chargées de pierres qui s’enfoncent dans le sable jusqu’au moyeu. Qu’elle cale, et les coups pleuvent ! « Avance, chien ! Marche ! », hurlent les chaouchs3, qui le forcent ensuite à courir en portant sur l’épaule une bonbonne de verre emplie de quarante kilos de sable. Il s’effondre. Traîné en cellule, il est attaché à la crapaudine et battu. Ses compagnons d’infortune l’entendent gémir. Il appelle sa mère et demande à boire. « Qu’on lui bouche la gueule avec du sable ! », hurle le sergent Beignier. On n’entend bientôt plus que le bruit des coups qui tombent drus. Les cris se sont tus. À 23 heures, le médecin-major constate le décès. D’après son rapport, une congestion cérébrale due à la chaleur excessive serait à l’origine de la mort. Laquelle a pu être hâtée, précise-t-il, par les contusions violentes que l’homme, en état de surexcitation, se serait lui-même administrées. « C’est cruel de vous le dire et cela nous fend le cœur, mais c’est notre devoir à tous. Votre fils n’a vécu que 36 heures ici, alors que nous l’avions vu arriver en bonne santé, plein de force », s’excusent les signataires de la lettre, avant de conclure : « Courage, Madame, et retenez bien le nom des assassins de votre fils : le lieutenant Sabatier et les sergents Begnier et Casanova. »

La lettre est transmise au quotidien Le Matin, qui la publie le 24 juillet suivant, accompagnée de la photo d’un homme à la crapaudine. Dans les semaines qui suivent, la presse anarchiste et socialiste relaie l’information. Le ministre de la Guerre, interpellé à la Chambre, ordonne une enquête qui, confiée aux autorités du camp, confirme la version officielle de la mort. Mais on apprend bientôt qu’Émile Rousset, qui avait été à l’origine de l’envoi de la lettre à la mère d’Aernoult, vient d’être condamné à cinq ans de prison par le conseil de guerre. Manœuvre dans le bâtiment, tôt orphelin de père, Rousset n’est pas un militant comme Aernoult. Juste un gone4 lyonnais qui, pour quelques vols commis en bande, a écopé de cinq ans de prison. Incorporé dans les bataillons d’Afrique en 1908, il a été envoyé à Djenan el Dar à la suite d’une rixe. Il ne lui restait que quelque mois à purger quand sa route a croisé celle d’Aernoult. C’est un brave qu’il faut défendre, et le Comité de défense sociale5 s’empare de son cas. Il fait apposer sur les murs de la capitale une affiche appelant les soldats à déserter s’ils se sentent menacés par Biribi et, s’ils ne le peuvent, à utiliser leurs baïonnettes contre les chaouchs et les officiers. Jugés le 4 juillet 1910, les seize signataires de l’affiche déclarent qu’ils ont voulu « porter devant un tribunal et par-delà l’enceinte de ce tribunal, devant l’opinion toute entière, l’abominable crime de Djenan el Dar. Illégalité voulue, violence calculée ! Pour nous faire accusateurs, il nous fallait être accusés ». Tous sont acquittés.

Grâce au procès, la campagne de presse prend de l’ampleur, et porte bientôt ses fruits. Gracié, Rousset est incorporé en avril 1911 à un bataillon de Médéa. Une nouvelle autopsie d’Aernoult est ordonnée et ses bourreaux sont appelés à comparaître devant le conseil de guerre d’Oran. Mais en août 1911, Rousset, qui aurait dû être cité comme témoin, est accusé du meurtre d’un de ses condisciples. Et tandis que les terribles chaouchs sont acquittés le 6 septembre, il se voit, lui, condamné à 20 ans de travaux forcés. Les dreyfusards entrent alors dans la bataille et publient un manifeste dont le premier signataire est le capitaine lui-même. Deux semaines après les funérailles grandioses d’Aernoult, la Cour de cassation invalide le jugement d’Alger. Après bien des péripéties, Rousset, gagné à la cause anarchiste et devenu une icône du mouvement ouvrier, arrive à Paris le 28 octobre 1912 pour présider un formidable meeting appelant à la suppression de tous les Biribis.

1 Appellation qui dans certains corps de métier (terrassier, dockers..) désigne les jaunes.

2 Ainsi appelle-t-on les soldats des bataillons d’Afrique.

3 Surnom donné aux sous-officiers chargés de l’encadrement des soldats des bataillons d’Afrique. Sortis du rang, ils n’avaient aucune chance d’accéder au grade d’officier.

4 Terme par lequel on désignait à Lyon les enfants vivant dans les milieux populaires. La presse de l’époque dit de Rousset qu’il chapardait en compagnie de quelques gones.

5 Organisation de soutien aux victimes de la répression patronale et /ou gouvernementale, fondée en 1908 par des militants anarchistes et socialistes révolutionnaires.