samedi 28 septembre 2013

Littérature

posté à 17h24, par

3 commentaires

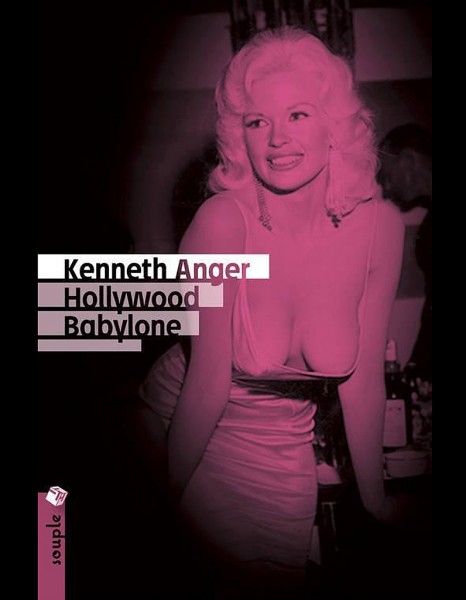

C’est un OLNI – Objet Livresque Non Identifié – que viennent de publier les éditions Tristram. À la fois splendide et dégueulasse. Un ouvrage qui, dès sa première parution (1959), avait glissé vers cette étrange catégorie de livres unanimement qualifiés de « cultes ». Hollywood Babylone, de Kenneth Anger, dévoile sans chichis l’envers du décor hollywoodien à sa période faste. Et ça sent pas la rose.

Cette chronique a été publiée dans le numéro 12 de la version papier.

« Et je chancelle et je chavire / Dans cette espèce de délire / De spots et de bijoux fluo / De vertigo et de light shows / […] Tous les jours un amant m’appelle / Sur des lits de satin bleu ciel / Si j’approche il n’y a qu’un corps / De sanglier mort ou de porc. »

(Brigitte Fontaine, « Hollywood »1)

Une étrange fascination. Un peu morbide, très malsaine, dévorante. Les pages se succèdent, les cancans gratinés pleuvent, et la magie noire de Kenneth Anger opère : on se retrouve ferré, avide de connaître la suite, d’admirer le grand déballage dans toute sa putride splendeur. Yep, lire Hollywood Babylone2, c’est endosser ce costume peu flatteur du voyeur fasciné par le stupre et la décadence de ceux qui furent en haut de l’affiche. C’est à la fois légitime – Hollywood l’a bien cherché, bordel – et avilissant.

L’ouvrage fonctionne grosso modo à la manière d’une usine de retraitement des déchets : il prend le pire de la presse à scandale de l’époque et le transforme en matière littéraire de première bourre. Le résultat ? Une sorte d’encyclopédie stylée des poubelles du septième art version amerloque. De la naissance de l’industrie hollywoodienne dans les années 1910 aux derniers ragots en date au moment de l’écriture de l’ultime version du livre (1975), tout y passe : drogues, sexes, meurtres, viols, perversions diverses et variées, suicides... Un carrousel de rêves brisés, de carrières foutues en l’air, allègrement sabotées. Il y a les précurseurs, tel Fatty Arbuckle, star obèse du muet accusé d’un viol meurtrier (« Nuit d’Orgie : Arbuckle le violeur danse pendant que la victime se meurt ! »), ou Olive Thomas, l’ingénue en chef de l’Amérique dont le suicide en 1920 s’accompagna de retentissantes révélations (« Olive Thomas, camée ! »). Il y a les héros qui soudain se font salauds, tel Errol Flynn (« Robin des Bois accusé de viol ! ») ou Chaplin et son penchant pour les nymphettes (« Charlie et sa femme-enfant ! »). Il y a les gargantuesques orgies d’Erich Von Stroheim, Buster Keaton en camisole de force, Marlène Dietrich bisexuelle, John Wayne chasseur de rouges et Robert Mitchum en taule. Et puis, en toile de fond, la Mafia, les ligues de vertu, le maccarthysme, les « journalistes » véreux, un patron de presse criminel, la drogue au kilomètre, des adultères en veux-tu en voilà, des cohortes de starlettes abusées ou désabusées... Bref, un texte fascinant et répulsif, genre pot pourri macabre mais bariolé. Sodome et Gomorrhe peuvent aller se rhabiller – largement détrônées.

Kenneth Anger a écrit une première version d’Hollywood Babylone en 1959. Encore jeunot (même pas trente ans), il avait déjà accumulé une quantité ahurissante d’informations sur la vie privée des stars de l’époque. C’était un dingue de cinéma, qui avait baigné dans le septième art dès ses culottes courtes, tournant pour la Warner à l’âge de huit ans et réalisant son premier court-métrage deux ans plus tard. Oui, précoce. Il avait un faible pour le cinéma expérimental, dont il deviendra l’un des maîtres3. Comme il avait besoin de thunes et ne s’embarrassait pas de scrupules, c’est sans hésiter qu’il lança son manuscrit camouflet dans la mare de l’industrie du rêve. Par la suite, il modifia et allongea ce premier jet, publiant en 1975 la version finale du bouquin4. Voilà pour la genèse.

Les ruines de Babylone

« Des éléphants blancs – le Dieu de Hollywood voulait des éléphants blancs et c’est ce qu’il a eu – huit mastodontes en plâtre perchés sur des piédestaux en forme de champignon géant, regardant de haut la cour colossale de Balthazar, Babylone de carton-pâte construite aux abords de la poussiéreuse piste pour Ford T connue sous le nom de Sunset Boulevard. » Ainsi s’ouvre Hollywood Babylone, sur une description réjouissante des décors qu’utilisa David Wark Griffith, alors manitou de l’industrie, pour son film Intolérance (1916). Cette colossale production (60 000 figurants) visait notamment à recréer la Babylone antique. Rien que ça. Griffith voulait le top du top, il eut le top du flop, son film faisant un bide retentissant. Mais les décors ne furent pas détruits, longtemps dressés en bordure de Los Angeles, pelés et gondolés, parfaite métaphore d’une industrie en pleine expansion : « Babylone resterait là des années, échouée tel un rêve gargantuesque au bord de Sunset Boulevard […], comme un reproche et un défi à la petite ville du cinéma en plein essor – quelque chose à surpasser, quelque chose à pardonner. »

Anger ne prend pas de gants. Il raconte sans détour le résultat de ses investigations dans les recoins cachés de la Cité des Anges. Penché sur des gravats humains, des décors abattus, des rumeurs insistantes, il se fait archéologue de ce « cimetière de la vertu » qu’est Hollywood. Sale boulot ? Oui, mais il le fait avec emphase et compassion, grandiose dans son costume de croque-mort. C’est qu’Hollywood Babylone n’aurait aucun intérêt s’il n’était splendidement écrit. S’il ne prenait les vendeurs de rêve à leur propre jeu, offrant des images léchées de la folie humaine, des chromos sublimes d’une industrie du spectacle complètement tarée, imbue d’elle-même à en crever – « Voilà un temps où les boudoirs Joseph Urban étaient imbibés de Shalimar, où une robe de Paris ornée de perles à 3 000 dollars durait le temps d’une soirée, où le sexe s’offrait dans la splendeur des Mille et Une Nuits, où l’argent entrait par boisseaux et ressortait par poignées, où l’alcool était clandestin mais abondait, et où n’importe quelle star pouvait s’acheter la clef d’un paradis artificiel. »

Champ-contrechamp

Le livre de Kenneth Anger a fréquemment été descendu en flammes par des cinéphiles remontés. Son auteur (assez siphonné, il faut l’avouer) fut taxé d’affabulateur, de dangereux mythomane. La plupart de ses histoires étaient vraies, disait-on, mais il en avait rajouté, avait balancé de l’huile sur le feu. Probable. Mais c’est secondaire : Hollywood Babylone est une mise en scène, une peinture expressionniste, pas un compte-rendu froid et clinique. C’est justement là qu’il fait mouche. En exagérant, en empilant des ruines sur les ruines, il met à jour les vrais vautours : les chroniqueurs mondains, les prêcheurs de vertu, les politicards en mal de croisade morale, les délateurs, les escrocs, les indics, les procureurs zélés, etc.

Car c’est tout un éco-système qui vit des frasques des stars, prospère sur leurs détritus, les recrache au public. L’industrie du people est vieille comme le cinéma, nous dit Anger (bien placé pour le savoir). Elle n’est rien sans lui, et vice-versa. C’est sa malédiction autant que son moteur. Son pêché originel. Biblique, quoi. Voire babylonien.

1 Album : L’Un n’empêche pas l’autre, 2011.

2 Tristram, 2013, traduction de Gwilym Tonnerre.

3 Il signera notamment en 1962 le célèbre Scorpio Rising, qui mettait en scène une tribu de bikers envappés.

4 La première édition fut publiée en France (il vivait à Paris à l’époque), chez Jean-Jacques Pauvert, éditeur sulfureux (et génial). Anger publia ensuite deux nouvelles éditions aux États-Unis, la première en 1965, la deuxième en 1975 – c’est celle-ci qu’a traduite Tristram.