lundi 29 septembre 2014

Entretiens

posté à 10h45, par

8 commentaires

Qu’il évoque les ravages de l’amiante ou les résistances sardes à la zone militaire de Capo Frasca, l’écrivain italien Alberto Prunetti tient un discours sans concession sur les méfaits du capitalisme tardif. Serge Quadruppani l’a rencontré pour évoquer les transformations de l’exploitation et la destruction des territoires. Entretien.

Après l’avoir souvent lu, notamment sur Carmilla, un des meilleurs sites italien de « culture d’opposition » (créé par Valerio Evangelisti), j’ai rencontré Alberto Prunetti dans la vallée de Susa puis, plus récemment, en Sardaigne. Dans un débat online portant sur la précarité (sur Giap, le site des Wu Ming), il se présentait ainsi : « Mon père était un bon soudeur-tuyauteur qui avait arrêté l’école en 4e. C’était suffisant pour s’acheter une maison et nous faire vivre et étudier jusqu’à l’université. Moi, je connais quatre langues, je suis un photographe passable, j’ai écrit et traduit des livres (presque 25), j’ai vécu, étudié et travaillé sur trois continents, où j’ai enseigné l’italien. Je sais aussi me débrouiller en plomberie, en aviculture et en équitation. En matière d’agriculture, je suis capable de faire tout seul (et je le fais chaque année) l’huile, le vin, la sauce tomate, les légumes… Je sais faire tout ça, et je n’arrive pourtant toujours pas à gagner ma vie au-delà du niveau de la pauvreté ! Vous vous rendez compte du niveau d’appauvrissement qui s’est opéré en une génération ? On peut toujours causer et rêver de continuer à se former, à étudier, comme font les hérauts de ce capitalisme mort et revenu sous forme de vampire… On peut toujours causer de dette publique... Mais c’est la société qui doit quelque chose à notre génération, et le moment de s’en emparer est arrivé. »

C’est depuis cette position dans l’histoire du capitalisme tardif qu’Alberto écrit. Son dernier bouquin, Amianto, qu’il faudra bien traduire un jour, raconte la vie et les luttes de son père ouvrier mort des effets de l’amiante. Comme le dit un commentateur cité par les Wu Ming : « Un des points de force de ce livre est qu’il n’appartient à aucun genre. Ce n’est pas une enquête, ce n’est pas une biographie, ce n’est pas un roman, ce n’est pas un essai mais il a chacune de ces composantes à petites doses. »

Présent à Cagliari, au Festival de littératures appliquées Marina Café Noir (MCN), Alberto a aussi pris le temps, contrairement à moi-même, d’aller participer à une manifestation à Capo Frasca, zone militaire qui sert de terrain de jeu à toutes les armées occidentales, Tsahal comprise. Il en parle ici.

*

Une grande manifestation s’est tenue le 13 septembre à Capo Frasca. D’après toi, ce mouvement sera-t-il durable ? Pourra-t-il s’agréger à d’autres (luttes des bergers, des mineurs, « no-radar »1, écologistes opposés à l’exploitation des plantes locales par les multinationales…) ?

« J’espère que ce sera durable. Toutes ces luttes étaient présentes à la manifestation de Capo Frasca, dirigée contre les ’’servitudes’’ militaires (notamment l’accaparement de terres par l’armée). Y participaient aussi les Siciliens de No-Muos2, les anarchistes, les écologistes de nombreux courants. Sans oublier les nombreuses voix de l’indépendantisme sarde, qui constituaient la plus grande part de la manifestation. Il y a bien des manières de s’opposer à l’Etat-nation, et les indépendantistes ont de bonnes raisons de dénoncer le colonialisme italien qui utilise la Sardaigne pour ses propres jeux de guerre en invitant les Torpedo européens et les avions de chasse israéliens. De mon côté, j’ai participé à cette manifestation en vertu de mon internationalisme et d’un sentiment d’antimilitarisme libertaire.

Il y avait beaucoup de monde, des familles, des enfants. On parle de 5 à 6 000 personnes. Du point de vu paysagiste, les bases militaires en Sardaigne occupent des espaces merveilleux, des kilomètres de côtes sauvages, des hectares de dunes, des étangs ponctués du vert saumâtre de la salicorne. On y lance à profusion des missiles qui, de temps en temps, sortent des polygones de tir et détruisent les vignes des paysans, ou polluent de métaux lourds les pâturages, pénétrant ainsi la chaîne alimentaire humaine – d’où le taux anormalement élevé de leucémies chez les bergers.

Pendant la manifestation, il y a eu des moments de tension et d’autres plus détendus. Il y avait notamment un acrobate déguisé en flamant rose, qui se plaçait entre les manifestants et les flics en tenue de combat. Dans la soirée, un groupe de trois cents activistes a même réussi à mettre symboliquement pied dans la base militaire après avoir coupé quelques grillages.

Autre aspect intéressant : le rejet des politiciens professionnels qui étaient venus court-circuiter la radicalité des activistes. Bref, de l’avis général, la manifestation a été un succès. Quant à savoir si elle produira des fruits féconds et durables, je ne suis pas en mesure de le dire. »

La ville de Cagliari sembler porter une étrange contradiction. D’un côté, elle a été une des villes les plus « tranquillement » fascistes d’Italie et le serait encore en partie (le terre-plein où avait lieu le festival MCN était dédié à un hiérarque fasciste). De l’autre, elle accueille des événements comme MCN (placé cette année sous le slogan « Tout n’est pas à vendre ») et la manifestation de Frasca, laquelle laisse à penser qu’il existe dans cette île une opposition à la fois radicale et enracinée dans le territoire.

« Beaucoup de chefs lieux d’Italie partagent une même histoire, celle d’un passé dominé par le poids des couches d’employés qui étaient reconnaissantes au fascisme de leur avoir donné travail et respectabilité. Mais je crois qu’à Cagliari les choses ont changé depuis longtemps. En tout cas, la manifestation de Capo Frasca était marquée par la présence de toutes les composantes sociales de l’île.

Aujourd’hui, Cagliari se distingue par un sentiment très rare en Italie : l’antimilitarisme. La Sardaigne est une île soumise à une logique de guerre. Toutes les armées européennes viennent y tester leurs missiles en les lançant sur le sol sarde. Et diverses pollutions en résultent – notamment le cadmium et le thorium. On craint aussi l’uranium enrichi. Il en résulte un taux anormalement élevé de leucémies et de tumeurs dans les zones voisines des bases militaires. Comme dans le cas de l’amiante, on pollue sans avertir la population, qui tombe malade. Quand je suis arrivé à Cagliari, un Tornado allemand venait, au cours d’un exercice, d’envoyer un missile qui a brûlé 26 hectares de maquis méditerranéen.

Les gens sont las et se déclarent ouvertement antimilitaristes, à l’inverse de l’Italie, où règne un patriotisme digne de certaines comédies à l’italienne. Cet antimilitarisme, exprime parfois aussi des positions anticapitalistes. D’autres fois, il est seulement l’expression d’un sentiment d’autonomie et d’indépendance sarde. »

Ton livre Amianto exprime une vision très critique du travail salarié.

« En n’en lisant que le début, on pourrait prendre mon livre pour une apologie du travail. Mais Amianto montre que le culte du travail mène à la tombe, en tout cas si on le laisse entre les mains des prêtres du capital. En réalité, nos vieux, mon père et ses collègues, avaient une habileté manuelle qui s’exprimait surtout hors du travail, dans le temps du non-travail, quand ils recommençaient à faire les paysans ou faisaient de l’auto-construction. C’était le travail à la Fourier qui s’opposait au travail à la Stakhanov. Bien sûr, les patrons préféraient le second. »

Amianto entre également en résonance avec la lutte No-Tav, et pas seulement parce que la montagne qu’il est question de transpercer est pleine d’amiante. Tu y laisses cours un rapport avec l’institution judiciaire bien différent de celui qu’entretient une post-gauche italienne adoratrice des juges...

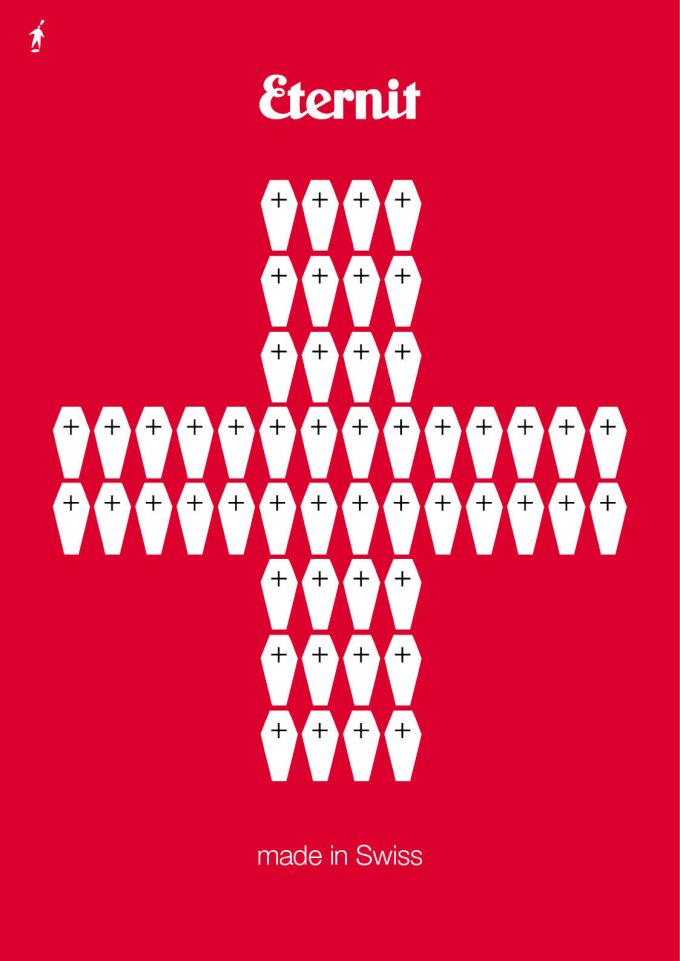

« Le jugement qui me concerne a tout d’une mauvaise blague : la justice italienne a reconnu à mon père le droit de prendre sa retraite avec sept ans et demi d’avance alors qu’il était déjà mort depuis sept ans. Cela fait bien sûr songer à la mascarade du procès Eternit, qui est le plus important procès sur l’amiante dans le monde entier et qui traite de la mort de trois mille personnes (on parle d’une population décimée : sur les 36 000 habitants de Casale, il y a eu 3 000 morts, la plupart ouvriers ; 10 % de la population est décédé du cancer du poumon). Au cours de ce procès ont été jugés par contumace les deux magnats du ciment-amiante, le belge De Cartier et le suisse Schmidheiny. L’un est mort et l’autre a été condamné à 18 ans de prison qu’il ne fera jamais. Personne n’ira le chercher. Pour l’instant, même son argent est en sûreté dans les banques suisses.

Bref, la justice, si elle est de ce monde, ne viendra pas des tribunaux. Ce qui compte, c’est le militantisme des comités, le fait que les veuves de ces morts, au lieu de rester chez elles à regarder la télé, ont socialisé leur deuil. Elles sont maintenant intégrées dans la grande famille des activistes de Casale Monferrato. Et leurs revendications s’unissent à celles de beaucoup de comités italiens, ainsi qu’à des collectifs contre l’amiante français, espagnols, belges, anglais. À Casale, les gens meurent avec des tracts dans les poches. C’est à dire qu’ils vivent jusqu’à la fin une vie pleine, en luttant contre la multinationale suisse Eternit.

Dans les années à venir est prévu un pic de mortalité lié à l’amiante. En Italie, on parle d’une courbe de morbidité/mortalité qui devrait officiellement grimper en flèche et puis diminuer dans les dix années suivantes. Mais comme personne n’a procédé au désamiantage, en raison – disent-ils – de la crise, la courbe des malades et des morts – tués par le capital plus que par l’amiante – continuera en réalité beaucoup plus longtemps à augmenter. À l’évidence, les études officielles des spécialistes sont trop optimistes. C’est d’ailleurs également le cas en France.

Quant aux No-Tav, rappelons que le projet TAV bouleverserait la géographie de ces zones qui ont déjà payé un lourd tribut au capitalisme. Ce sont des localités où les gens ont été exposées à une série de nuisances épouvantables et à la transformation du territoire sous les coups de maillet des ingénieurs industriels. Et on continue encore avec de nouveaux projets coûteux et impopulaires. »

D’une génération à l’autre, nous avons assisté à la transformation des modes d’exploitation capitalistes. D’après toi, qu’est-ce que nous avons perdu, qu’est-ce que nous avons gagné ? Il me semble qu’un livre comme le tien montre que nous avons gagné dans la capacité à théoriser et à raconter. Ton histoire de précarité t’a aussi donné la possibilité de découvrir qu’elle n’était pas unique et que beaucoup des pères de tes camarades en avaient connu des semblables.

« Aujourd’hui, en Italie, il y a un nouveau prolétariat qui est en partie constitué des enfants des couches moyennes prolétarisées. Ceux-ci ont découvert que le capital est une sale bête suite à la crise économique. Mais ils ont trop tendance à considérer cette crise comme une météorite, une roche soudain tombée du ciel sur leur tête. Ils ont du mal à théoriser. Ils sont nés dans la Milano da Bere (Milan des bistrots branchés) et aujourd’hui, ils découvrent l’exploitation. Par contre, ceux qui, comme moi, viennent d’une famille ouvrière, reconnaissent dans la crise le visage du capital et peuvent théoriser (et socialiser) leurs propres expériences. Parce qu’ils sont nés dans la crise.

- Alberto Prunetti, en compagnie d’un coq noir Gallo Nerro, emblème du Chianti.

Je suis issu d’une génération de prolétaires. Et j’ai hérité de mes ancêtres ouvriers et paysans l’humour corrosif, la satire tenace, la force et la résistance qui vous poussent à étudier pendant des jours et des jours, en affrontant toutes les difficultés, parce que ce sera toujours plus facile que de trimer sur un chantier industriel… Les gens comme moi ne sentent pas la fatigue de la même façon que les autres. Nos grands-pères maçons ou nos arrière-grands-pères paysans ne savaient presque pas écrire et aujourd’hui nous sommes en mesure de mettre noir sur blanc la souffrance du travail, en clouant dos au mur le patronat. Nous avons cette force de notre côté : le fils de notaire ne pourra jamais écrire comme moi, de manière aussi incisive. Il ne pourra jamais faire alterner la merde et le soleil, la faim et la joie, la tragédie et l’humour. Amianto est né de la tension bien calibrée entre ces contraires. En fait, je manie le stylo comme si c’était un marteau ou un tournevis.

À partir du moment où j’ai raconté une histoire que je croyais mienne, j’ai découvert que c’était en réalité l’histoire de beaucoup de monde. Quand je suis allé faire des présentations dans le nord, dans le sud, à Tarente, à Monfalcone, à Turin, les gens me disaient : ’’C’est aussi mon histoire, c’est l’histoire de ma famille…’’ J’ai reçu des centaines de lettres de lecteurs qui me racontaient que le père était tombé malade à cause du travail, que le grand-père aussi, etc. Ils évoquaient la nocivité du système industriel qui tue aussi ceux qui ne travaillent pas en usine, et ceci par la pollution, le stress, les rythmes de vie qui poussent l’humanité au-delà de l’humain, produisant des métastases d’aliénation et de stress… Et peu à peu, en traversant l’Italie lors des présentations de mon livre, j’ai commencé à penser qu’un Cinquième État était en train de se former, une nouvelle classe de travailleurs cherchant un moyen de se compter, pour tresser des relations, pour se reconnaître, pour lutter ensemble… Amianto est un petit outil à leur disposition, pour ne pas reproduire les erreurs du passé, pour comprendre qui nous sommes et d’où nous venons. J’espère qu’il servira pour les prochains cycles de résistance et de lutte. »

Où en es-tu de la trilogie dont Amianto devrait être la première partie ?

« C’est une trilogie working class. Je suis en train de terminer le deuxième volume, dans lequel le récit se déplace en Europe du Nord. Je raconterai la nouvelle émigration italienne et le travail des nouvelles générations d’exploités européens, y compris européens du nord, qui passe non plus par la fétichisation du travail mais par son refus ou trop souvent par son acceptation comme élément de négativité dans une vie de chantage et de précarité. Amianto est une manière d’expliquer comment la précarité émerge des défaites de la génération du boom économique. Dans le deuxième volume, je raconte le travail privé de satisfaction et de garanties d’une nouvelle génération de précaires. Avec le troisième livre, le décor se déplacera, en suivant les flux du capital, vers l’orient. Mais je devrai recommencer à me déplacer moi aussi en Asie (j’ai enseigné en Inde pendant deux ans). Pour le moment, le troisième volume est dans ma tête, alors que le deuxième sera bientôt présenté à quelques éditeurs. »

1 Sur le mouvement des bergers, qui dure depuis une décennie, on peut se documenter ici (en italien). Les mineurs sardes, héritiers d’un siècle de luttes souvent sanglantes, se sont – eux - retranchés en 2012 dans la mine Sulcis avec des explosifs ; il s’agissait d’obtenir un sursis à sa fermeture. Enfin, le « No Radar » correspond à un mouvement d’opposition à l’installation d’un radar au cap Sperone. Et lutte contre la mise en place d’un réseau de radars servant à la guerre électronique – celle du Moyen-Orient et celle menée contre les migrants en Méditerranée. Plus généralement, ce mouvement remet en cause la militarisation de la Sardaigne, dont les paysages sublimes cachent beaucoup d’installations militaires – dont une a servi à l’entraînement des troupes du réseau Gladio, la fameuse force militaire secrète de l’OTAN qui a participé à la stratégie de la tension des années 1960-70-80 en Italie et ailleurs. Pour ceux qui lisent l’Italien, voir ici.

2 Mouvement populaire contre l’installation d’un système de télécommunications de la marine militaire étatsunienne à Niscemi, en Sicile. Tous ces mouvements se calquent sur le modèle du No-Tav (contre la ligne à grand vitesse dans la vallée de Susa).