mercredi 9 juillet 2014

Sur le terrain

posté à 12h04, par

2 commentaires

Bilal (aka Zoo Project), artiste des rues et ami, a décampé. Encore plus loin que d’habitude. Trop loin pour être rattrapé, en tout cas. Outre-Mississippi, outre-Sibérie, outre-Terre. Hommage.

Cet hommage a été publié dans le numéro 16 de la version papier d’Article111

*

« Moi je crève d’envie

De réveiller des gens »

(Jacques Brel, « Fernand »)

Septembre 2009, première rencontre. Je l’attends métro Stalingrad, devant cet étrange singe-flic qu’il a peint sur un mur, au bord d’un terrain vague2. Il est à la bourre, l’animal. J’en profite pour détailler le simiesque fruit de ses pinceaux : taille imposante, regard charbonneux, képi de travers et matraque aux aguets, il a l’air étrangement déprimé. Pas sa plus belle peinture, ni la plus remue-méninges, mais elle me botte. L’heure tourne. Sous le regard triste du primate, je patiente toujours, trépigne un chouïa – mais qu’est-ce qu’il fout ? Quand son créateur se pointe enfin, foulée leste et clope au bec, il ne daigne pas se fendre d’une excuse, se contentant de quelques considérations vaseuses sur la difficulté de sortir du lit un lendemain de vodka – tu m’étonnes.

On se pose en terrasse d’un troquet, et tout de suite il me prévient : il veut bien accorder un entretien à Article11, mais il faudra suivre ses règles. En clair : pas de blabla vaseux, pas de lieux communs sur le street art ou de glorioles mises en scène. S’il se livre un peu, dit-il, ce n’est pas pour récolter des poncifs à la con, façon le Petit prince rebelle de la rue ou le nouveau Banksy est dans la place. Il les connaît, les apprentis journaleux, s’en méfie comme de la peste. D’ailleurs, il tient à relire mon papier avant publication. Ça me va ?

J’obtempère mollement. Un peu vexé. Et étonné de le voir si pointilleux. Pas vingt ans, plus imberbe qu’un caillou3, et déjà il joue au cador ? Merde alors, j’imaginais un gars à la cool avec de la bouteille, pas ce gosse volubile qui mitraille ses conditions. Est-ce que je lui dis comment dessiner, moi ? Je fulmine. Il doit s’en rendre compte, capter que ses exigences me gonflent, mais je pense qu’il s’en fout. Passer de la pommade n’est pas son truc, apparemment.

Tandis qu’il commence à parler de sa démarche, je l’observe à la dérobée. Froidement. Pas à dire, il a la gueule de l’emploi. Presque une caricature du jeune artiste rebelle : sourire goguenard, blouson d’aviateur taché de peinture, tignasse hirsute, gueule d’ange durcie par un nez costaud, énorme confiance en soi... N’en jetez plus. J’en déduis que le mec sort d’une école d’art bidon où il doit emballer comme un forçat, qu’il va m’enfumer avec son beau discours révolté et que dans cinq ou dix ans je le retrouverai exposé dans une galerie, empâté mais toujours révolutionnaire proclamé, avec un petit coupé Z3, des mocassins à pompons et une résidence d’artiste à Deauville. Typique.

Ne jamais se fier aux premières impressions.

*

Mars 2011, Tunis. Le gros Ben Ali est tombé il y a deux mois. J’ai rejoint Bilal il y a quelques jours. Comme on n’a plus de thunes pour l’auberge de jeunesse, on cherche une piaule gratuite. C’est finalement l’ami Hatem qui nous dépanne, nous file les clefs d’une chambre spartiate en attente de travaux, dans le quartier de Bab Souika. Dix mètres carrés de gravats et de merdes de chat. Une odeur pestilentielle. On s’en fout, il y a un accès au toit4. Quelques contorsions, et à nous les étoiles. Quand la nuit tombe, on y hisse nos sacs de couchage et deux ou trois bouteilles de vin, heureux comme des papes de picoler en regardant les lumières de Tunis.

- Tunis, photo Bilal

En journée, on crapahute ses représentations des « martyrs » de la révolution dans toute la ville5. La charrette à main qu’un commerçant de la kasbah lui a prêté – rares ceux qui résistent à son bagout – ploie sous les corps en carton, mais elle tient le coup. Quand on trouve un lieu qui s’y prête, on tend des cordes et on y fixe ses portraits grandeur nature, à l’arrache. Posés dans les rues, ils semblent revivre, se mêlent au quotidien. Les passants s’arrêtent, discutent, s’enthousiasment ou bien critiquent. C’est grisant, parfois stressant. Lui rayonne : quelque chose se passe.

Un matin, alors qu’on est posés près d’un marché animé, la cinquantaine de représentations des « martyrs » disposée sur une petite place, un étrange grondement éclate à quelques rues. On entend des cris, des chants lugubres, des incantations. Autour de nous, les commerces baissent les stores, les gens se calfeutrent. On se regarde, interdits : « C’est quoi, ce bordel ? » Des bonnes âmes nous interpellent : « Les barbus ! Ils arrivent ! Une pleine manif d’intégristes ! Et pas des joyeux ! » L’une d’elles nous met en garde : ils ne vont pas aimer cette représentation picturale d’un sujet qu’ils considèrent comme religieux, oh que non, ça va faire du grabuge. Oups.

La suite relève davantage de la saynète comique que du drame. On court dans tous les sens, on s’empêtre dans les ficelles, on trébuche sur la charrette. Laurel & Hardy au pays des barbus. Mais notre timing est parfait : au moment où les manifestants se pointent sur la place en troupes compactes, on s’esquive par une rue perpendiculaire, la carriole brinquebalant furieusement sur les mauvais pavés. Moins une.

*

Il s’est trouvé des chacals pour claironner, sans l’avoir jamais croisé, que la mort violente de Bilal à Détroit en juillet dernier6 découlait uniquement de son inconscience. Qu’il a foncé tout droit dans le décor de manière volontaire, limite suicidaire. On ne traîne pas impunément dans les quartiers craignos de la Motor City… À les en croire, cette tête brûlée cherchait sa mort. Parmi ses proches, certains y voient une part de vérité, estimant qu’il était allé trop loin pour revenir. Je n’y crois pas. Bien sûr, son mode de vie et d’action était risqué – on ne bouscule pas les médiocrités sans susciter des haines. Et il s’y connaissait question imprudences, lui qui avait, entre autres péripéties, vécu deux mois isolé dans une cabane glaciale au fin fond de la Laponie. Mais ce qui animait Bilal était l’exact inverse d’une pulsion de mort : une course effrénée vers le vivant. Bien plus proche du Dean Moriarty de Sur la route – « Un gars de l’Ouest, de la race solaire » – que du junkie désespéré se consumant par les deux bouts. La drogue dure et addictive, il la rejetait d’ailleurs en bloc. Pas sa came.

- Tunis, photo Lémi

Pas suicidaire, donc, mais radical. Jusqu’au-boutiste. Sa quête de liberté n’admettait pas la demi-mesure. S’il n’avait pas pris de pincettes pour me ménager lors de notre première rencontre, c’est justement parce qu’il craignait plus que tout de se faire récupérer7. Même par quelqu’un d’aussi insignifiant que moi. Son obsession ? Ne jamais mettre le moindre soupçon de petit doigt dans le piège de la reconnaissance, du fric, des médias, des petites compromissions qui en entraînent des grandes. « Je peux recouvrir toute la façade de ta galerie, je vois pas pourquoi j’irais m’enfermer à l’intérieur », s’était ainsi vu rembarré un galeriste rêvant de l’exposer. Pan.

Plus le temps passait, plus il était sévère dans ses jugements. Sur lui, ses proches, ses réalisations passées, il jetait un regard critique. Pour échapper aux pesanteurs, il lui fallait aller plus loin. Plus absolument. Récemment, il avait rompu ses attaches parisiennes pour se projeter à corps perdu dans un nouveau projet : l’écriture en terre ricaine. Fidèle à ses modèles made in USA, de London à Kerouac en passant par les grands bluesmen, il voulait expérimenter la vie de vagabond aux semelles de poussière, se fondre dans le décor pour en ressentir la pure essence. Galérer sans filet. Une fois sur place, pour bien signifier qu’il n’était pas de ceux qu’on recense et qu’on contrôle, il avait brûlé ses papiers d’identité. Un geste réfléchi, prémédité. Un geste fou, à la Traven, plus balistique que mille fresques estampillées super-rebelles d’un quelconque street artist dans le vent.

Traven justement, contempteur de la pseudo-liberté de la démocratie américaine8 et parangon d’intégrité, a parfaitement décrit dans Le Vaisseau des morts (1926) le destin tragique de ceux qui s’attaquent aux barrières d’une société obsédée par ses frontières. Pour ceux-là ne restent en magasin que l’ivresse de la fuite et la beauté de la rébellion. Sans papiers, ballotté de pays en pays, enrôlé sur un rafiot puant, Gérard Gale, le personnage principal, ne perd pourtant jamais le besoin de ruer dans les brancards : « Que chaque jour soit identique, voilà ce qu’on ne peut pas supporter. Parfois je pense que, même s’il y avait vraiment un paradis, et j’y crois pas, vu que je peux pas imaginer l’endroit où les riches vont atterrir, eh bien, au bout de trois jours, je proférerais d’horribles blasphèmes pour en sortir et ne plus être obligé de chanter des cantiques sans arrêt, coincé entre des vieilles bigotes desséchées, des ratichons et des culs bénis. »

Voilà : s’il y a un paradis (et j’y crois pas), Bilal est à l’heure actuelle en train d’y descendre de pleines rasades de vodka au grand dam de saint Pierre et des vieilles bigotes desséchées. Et la nuit, quand tout le monde dort et qu’il ne souffle pas de furieux blues bancals sur son harmonica, il barbouille le décor kitsch de peintures blasphématoires du plus bel effet – sodomie d’angelots, ce genre. Debout les murs !9

- Tunis, photo Lémi

*

C’est un dessin tout simple dont il m’avait envoyé le croquis il y a un bail10 : un jeune homme aux cheveux courts penché vers le sol, foulard sur la bouche, affairé à semer des graines tirées d’un petit sac. Sur sa gauche, déjà, les premières pousses émergent de terre, bourgeonnent à fond les ballons. Des plantes ? Non, des bras tendus, poing fermé. Parce qu’il aurait ricané, je n’avais pas osé lui dire ce que m’inspirait ce dessin : à mes yeux, c’était lui tout craché. Lui, le semeur de graines de révolte, l’agriculteur d’étincelles. Lui, le quidam arrosant patiemment une terre aride pour enfanter l’oasis rebelle. Plus tard, j’ai croisé ce dessin sous forme de peinture murale dans la kasbah de Tunis, apposé sur un mur ocre. L’œuvre n’était pas signée. Pas besoin. Il était sur ce mur.

Du jour où je l’ai rencontré, il y a quatre ans environ, une fois la première impression négative digérée (l’affaire de cinq minutes), je me suis souvent dit qu’une petite centaine de Bilal suffiraient à rendre ce monde vivable. Que bien dispersés, répartis de manière équilibrée sur les six continents, ils seraient capables d’inverser le tropisme de la dégueulasserie généralisée pour en imposer un autre, aux antipodes – généreux sans ostentation, combattant sans mise en scène, voyageur sans tourisme de masse. J’étais, tant pis pour le pathos, convaincu de son pouvoir. Mon plan de sortie ? Clonez Bilal et qu’on en finisse avec toutes ces conneries mesquines. Peine perdue : pour le dupliquer, il aurait fallu l’immobiliser. Gageure.

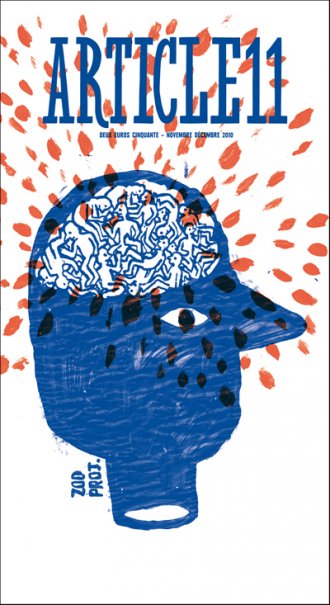

Car Bilal ne tenait pas en place. Concentré de poudre d’escampette. Pas foutu de se poser quelque part. À peine si on a pu le bloquer une petite heure, le temps qu’il dessine la couverture du numéro 1 d’Article1111 – selon moi, la plus belle de toutes. À peine si j’ai pu suivre son train d’enfer une semaine en Tunisie post-Ben Ali, pour humblement le seconder. Et même à Paris, quand il revenait sur le théâtre de ses premières opérations de piraterie murale, quand on en profitait pour partager quelques bières en terrasse d’un troquet miteux ou perchés sur les toits de Belleville, il n’avait que l’ailleurs à la bouche : la Sibérie, le Mississippi, la Laponie, Odessa, les trains de marchandises et les hobos, les camps de migrants à la frontière libyenne et les toits de Détroit.

Comme tous les curieux « à l’ancienne », il avait beaucoup lu. Des nuits blanches à engloutir classiques et récits de voyages. Ses pérégrinations et créations prenaient leur essor sur quelques bouquins, sur des mots vagabonds qui l’avaient particulièrement marqué. Tropisme du rêveur. Si bien que le jour où il m’a parlé de son errance planifiée jusqu’à la Sibérie, celle qui a débouché sur ce très beau film qu’est C’est assez bien d’être fou12, je me le suis tout de suite imaginé ancré à Cendrars, à cette Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France (1912) que j’ai longtemps essayé d’apprendre par cœur tant ce poème me transportait. Je ne sais même plus si je lui en ai parlé. Qu’importe. Le relisant alors que je rédige ce texte, je retrouve Bilal projeté en arrière-fond, l’imagine lire ces mots et y butiner son voyage à venir. Lui tout craché : « J’étais très heureux insouciant / Je croyais jouer aux brigands / Nous avions volé le trésor de Golconde / Et nous allions, grâce au transsibérien, le cacher de l’autre côté du monde ».

Ce n’est plus d’époque, je sais bien. Lui aussi le savait. Le voyage avec un grand V n’existe plus. En tout cas, pas tel qu’il le concevait et le fantasmait – sans béquilles. Bouvier, Cendrars, Traven ou London sont des figures du passé, asphyxiées, sous naphtaline. Des fantômes d’une époque révolue. Et alors ? Pas une raison pour baisser les pouces, qu’il fulminait. Résultat : il persévérait, anachronisme bipède agrippé à des chimères d’un autre temps. Ainsi du sud des États-Unis, qu’il souhaitait arpenter parce que, m’écrivait-il, c’était « la terre de [ses] héros (qui sont sûrement les mêmes que les tiens13). Les Howlin’ Wolf, Son House, Charley Patton, Blind Lemon Jefferson, Ma Rainey, Bessie Smith, Tampa Red, Bukka White, et autres aveugles, boiteux et truands en tous genres ». Ceux-là, il l’avait décidé, seraient ses frères et sœurs de route. Et d’adapter sa manière de voyager à ses enthousiasmes littéraires, du Boxcar Bertha de Ben Reitman aux Vagabonds du rail de London, optant pour la hobo’s way of life : « Je roule ma carcasse un peu partout, résumait-il en un mail débordant d’enthousiasme. Trois mois déjà que je traverse les États-Unis d’Est en Ouest, du Sud au Nord, avec ce magnifique système dont je suis complètement accro qu’est le train de marchandises. Après vingt jours de cachot sordide dans le pénitencier de Cleveland, je suis de nouveau d’attaque pour m’accrocher aux wagons. C’est comme une drogue, tu ne peux pas t’arrêter à un ou deux trains, tu es obligé de les enchaîner jusqu’à ce que tu sois rassasié. »

Rassasié ? Il ne l’était jamais. En voulait toujours plus, malgré les déceptions qui forcément parsemaient sa route. Ainsi de New York, cette ville qu’il avait tant rêvée, mais qu’il décrivait sans fards dans l’un de ses derniers textes, un épilogue à sa nouvelle « Cellule #7 »14 : « Je ne pouvais plus sentir cette ville. Elle était trop propre, trop refaite, trop hygiéniste. Son odeur de javel et de parfum m’irritait les narines. On l’avait assassinée, on avait tué son âme, à force de rénovations, de lois, de sanctions à répétition. »

Cercle vie-cieux : quand la javel gagnait du terrain, grignotait ses plates-bandes, il lui fallait repartir, à bride abattue. Trouver d’autres zones à sentir avant qu’il ne soit trop tard, qu’elles perdent toute saveur. Et qu’il ne puisse plus rien pour elles.

*

Dans La Prose du Transsibérien, Cendrars décrit parfois son voyage mouvementé sous les traits d’une fuite un peu vaine. Il semble s’en vouloir, se flageller de ne « pas savoir aller jusqu’au bout » (expression récurrente). Il craint même de ne pas être à la hauteur de l’expérience vécue : « J’ai peur / Je ne sais pas aller jusqu’au bout / Comme mon ami Chagall je pourrais faire une série de tableaux déments / Mais je n’ai pas pris de notes en voyage ».

Des notes en voyage, Bilal en a pris des tonnes. Des impressions, des réflexions, des croquis surtout. Les ingrédients de ces tableaux déments qu’il semait sur son passage, tribut aux lieux traversés, aux gens rencontrés. Peindre et dessiner, c’était une manière de ne pas être égoïste, de refuser la posture du touriste amorphe. Autant que possible, il voulait que sa démarche implique les populations concernées, à Paris comme ailleurs : « J’aime peindre de jour parce que dans ces conditions les passants interviennent souvent : ils s’arrêtent, s’attroupent, m’interrogent. Des petites vieilles, des mômes, des mères de famille... Je suis à la recherche de ce dialogue. D’ailleurs, ça ne me dérange pas qu’on critique mes peintures, même violemment : au moins, il y a réaction. »15

Lui non plus ne savait pas « aller jusqu’au bout », mais il n’était pas obsédé par cette infirmité, cherchait avant tout à semer sur son passage ces graines qui, sait-on jamais, pourraient un jour se transformer en arbres de révolte. C’est assez bien d’être fou le montre ainsi œuvrant de longues journées à reproduire au pinceau les visages des manifestants mitraillés par les cosaques dans Le Cuirassé Potemkine, d’Eisenstein – la célèbre scène de l’escalier, terrible et obsédante. Son but ? Importer sur les lieux mêmes du drame, à Odessa, les silhouettes de ces martyrs d’un autre temps, leurs visages défigurés par l’angoisse et la douleur, leur puissance politique intemporelle. Fantastique.

- Odessa, photo Antoine Page

Au vrai, le résultat filmé a plutôt des allures de fiasco, de non-rencontre. Les escaliers d’Odessa sont devenus un haut lieu de tourisme de masse, grouillent d’une faune clinquante et marchande, agrippée à ses appareils photos et à ses Lonely Planet. Exposés durant toute une journée, in situ, les portraits dramatiques sont en fait noyés dans la foule, snobés, voire pire : utilisés comme support à photos de vacances, cheese. Fiasco. On ne saurait imaginer plus grand décalage entre générosité de la démarche et réalité de sa réception.

La récurrence de ce genre de semi-échec a sans doute grandement contribué à projeter Bilal hors de son premier amour, la peinture, qui pourtant l’agrippait depuis ses culottes courtes. Lui pensait ses œuvres comme des entités autonomes, au service de grandes idées boute-feu, mais elles se voyaient trop souvent muséifiées, récupérées, détournées. Elles devenaient décors. Simples respirations. Tout ce qu’il exécrait : « Je ne suis pas décorateur urbain, et je ne veux surtout pas rendre la ville plus agréable. Certains artistes de rue qui se lancent aujourd’hui ont une approche très colorée, mièvre et poétique ; ils réalisent des œuvres qui ne dérangent et n’interrogent personne. Se contenter de considérer la rue comme un simple support, un outil comme les autres, n’a aucun intérêt. […] Pour moi, ce type de travail est un peu l’équivalent du développement durable en écologie, de ce ’’green washing’’ hypocrite n’agissant que sur la forme au lieu du fond. »16

Bilal voulait que ses œuvres explosent en pleine ville, chopent le passant à la mâchoire. Le street art n’était plus suffisant, trop statique, trop mou. Plus le temps passait, moins il se satisfaisait de ses premières peintures parisiennes, cherchant le moyen de bousculer plus fort. Il avait par exemple planifié de dessiner des centaines de portraits de migrants morts au cours de leur périple pour rejoindre l’Europe avant, m’écrivait-il, « d’en faire une grande manifestation de dessins à Paris, un truc énorme ». Las, il fallait dealer avec l’administration : « Pour que ça soit réussi, il faudrait que ça reste au moins toute une journée dans la rue, et je dois demander un "droit de manifestation’’. » Trop chiant et compliqué, il avait lâché l’affaire. De tels projets grandioses ne restait souvent que la frustration de leur impossibilité. Ou bien de belles images « inutiles », parce que réalisées dans des lieux accablés de solitude – le dernier navire échoué dans le désert de la mer d’Aral, peuplé de marins par ses soins, en sait quelque chose.

- Mer d’Aral, photo Antoine Page

Bilal avait donc arrêté de peindre, optant pour l’écriture et la musique. En recherche perpétuelle de nouveaux outils par lesquels s’exprimer, il trouvait là un territoire vierge à explorer. Il n’a pas pu « aller au bout », fauché alors que son projet était tout juste sur les rails. Yep, Cendrars s’est gouré : « Le train retombe toujours sur toutes ses roues » ? Pas cette fois.

*

Il y a un an, Bilal avait tenté de me convaincre de l’accompagner dans un de ses projets : descendre le Mississippi en radeau. J’avais hésité un peu, puis finalement considéré que c’était complètement infaisable. Ce sera l’enfer pur, ton truc, avais-je objecté, une déconfiture d’ampleur cosmique. Lui ne le voyait pas ainsi. C’est tout simple, m’écrivait-il : « On achète des livres, des planches en bois, une guitare pourrie, et on file direction Memphis pour construire un radeau. Puis on descend jusqu’à La Nouvelle-Orléans. Et voilà. » Il n’y avait qu’un hic, selon lui : les flics risquaient de vite stopper notre route, parce qu’il était interdit de s’aventurer sur le Mississippi sans moteur agrafé au bateau. Il butait sur cette question, ne savait pas comment faire pour contourner l’enquiquinante loi. Rageant.

C’est le réalisateur Antoine Page qui m’a donné le fin mot de l’histoire, il y a quelques jours. Lui aussi avait eu vent de la volonté de Bilal de se frotter à l’oncle Mississippi. Et il connaissait la solution de l’énigme imaginée par notre ami commun. Pour berner la maréchaussée, Bilal avait prévu, tadam !, de peindre un moteur factice sur une grande tôle placée à l’arrière du radeau. Les flics n’y verraient que du feu, obligé...

Le projet n’a finalement pas abouti. Mais l’idée, rien que l’idée, me ravit positivement. Elle tournoie dans ma tête alors que je martèle le clavier, s’incruste dans mes pensées, similaire au « grelot de la folie qui grelotte comme un dernier désir dans l’air bleui » évoqué par Cendrars. Et elle condense parfaitement tout ce que j’ai essayé de décrire dans ces quelques pages. Un radeau bricolé, un faux moteur, une guitare, l’esprit de Tom Sawyer et de Robert Johnson en embuscade... Ce bon vieux Mississippi ne sait sans doute pas ce qu’il a perdu. Les flics du coin non plus. Moi si.

Le Zoo ferme ses portes, faudra brûler les cages.

*

« Paris a disparu et son énorme flambée

Il n’y a plus que les cendres continues

La pluie qui tombe

La tourbe qui se gonfle

La Sibérie qui tourne

Les lourdes nappes de neige qui remontent

Et le grelot de la folie qui grelotte comme un dernier désir dans l’air bleui

Le train palpite au cœur des horizons plombés

Et ton chagrin ricane… »

- Tunis, photo Lémi

1 Le texte imprimé souffrait d’une grosse coquille - une ligne a sauté lors du passage aux rotatives, entre les pages 16 et 17. Erreur évidemment rectifiée ici.

Photographie empruntée ICI.

3 « Ses joues ne s’étaient pas encore tout à fait extirpées de l’enfance », dira joliment une amie.

Photo Lémi

5 Pour rappel : une fois arrivé en Tunisie, Bilal avait entrepris de peindre des représentations grandeur nature des personnes (manifestants ou simples passants) tuées par les forces de l’ordre au cours de la révolution, et fréquemment désignées sous le nom de « martyrs ». Au final, il dessina plus d’une cinquantaine de ces portraits (pour 236 morts « officiels »). Voir « Tunis : les fantômes de la kasbah », article publié sur notre site le 5 avril 2011.

6 Pour ceux qui n’auraient pas suivi, petit rappel : Bilal a été assassiné par balles en juillet 2013 dans une rue de Détroit. Son corps a mis très longtemps à être identifié (par probable incompétence des flics locaux), et la nouvelle de sa mort n’a été connue qu’en mars 2014.

7 Cf. le billet « Bilal – d’abord, le silence », mis en ligne sur le site d’A11 le 1er avril 2014.

8 Lire à ce sujet Dans l’état le plus libre du monde, recueil d’articles de l’écrivain (L’Insomniaque, 2011). Ainsi que le très conseillé À la recherche de B. Traven, de Jonah Raskin (Les Fondeurs de Briques, 2007).

9 Soit le titre du portrait de lui publié dans le n°1 d’Article11, en novembre 2010.

12 Réalisé par Antoine Page, le film contient de nombreux dessins et animations de Bilal. Plus d’informations ici.

13 Dans le mille.

14 Le récit très kafkaïen et inédit des quelques semaines qu’il passa en prison pour vagabondage, près de Cleveland.

15 Citation tirée du portrait de lui publié dans le n°1 d’A11.

16 Ibid.