Dans les frénétiques Années de plomb italiennes, les jambisations étaient le moyen de punir ceux - flics, contremaîtres ou journalistes - dont les activistes estimaient qu’ils le méritaient. Une pratique sur laquelle revient, dans cette nouvelle, l’écrivain Sergio Bianchi, à l’époque investi dans le mouvement autonome.

Sergio Bianchi a 20 ans quand la grande vague révolutionnaire des années 1970 déferle sur l’Italie. Il participe alors à l’effervescence autonome, est emprisonné, et rencontre derrière les barreaux les principaux acteurs du mouvement. Après la prison, il se met à l’écriture. Dans ses écrits comme dans son activité d’éditeur1, il restitue la mémoire des luttes, avec leurs ombres et leurs lumières.

Cette nouvelle, inspirée par des faits réels, comme tous les récits de Sergio, rappelle que, dans ces années-là, la violence armée n’était pas le seul fait des groupes militarisés comme les Brigades Rouges : il s’agissait bien d’une pratique diffusée dans tout le mouvement.

(Turin, 1979)

Lucio me fait savoir qu’à la dernière réunion de la direction de la colonne, on a décidé de bousiller encore quelques jambes de contremaîtres. Tous ces connards doivent se sentir à chaque instant dans le viseur, se chier dessus le matin quand ils sortent de chez eux. Les vestes noires sont haïes par tout le monde. La plupart sont des charognards qui passent leur vie à rendre impossible celle des autres. À la Fiat, il suffit d’aller aux chiottes de n’importe quel atelier pour lire sur les murs la liste des noms et prénoms, les insultes, les menaces et la signature avec l’étoile à cinq branches2. Les foulards rouges et les cagoulés avaient commencé il y a des années, puis tout le monde s’y est mis.

Les contremaîtres sont une race vraiment étrange. Pour une part, ce sont des flics à l’intérieur, ou des aspirants flics, ou des flics pas réussis. Ou bien ce sont des sadiques dingues de leur petit pouvoir de commander les autres, de décider le destin des autres. Certains croient avoir mérité ce poste parce qu’ils auraient travaillé plus que les autres, fait les esclaves plus que les autres, subi plus que les autres – et maintenant ils se sentent en droit de décharger sur les ouvriers toutes les brimades et les frustrations qu’ils ont avalées. Il y a aussi les abrutis qui se lèvent à 5 heures du matin, se branlent avec leur travail bien fait, se considèrent comme supérieurs, plus intelligents, plus loyaux, plus honnêtes et plus conscients des problèmes rencontrés par ces malheureux patrons qui donnent à manger à tout le monde. Ces entités mises ensemble composent un contremaître-type qui, en un mot, est un salopard. Rien de plus naturel que de vouloir lui cracher au visage. Dans la direction de la colonne, ils sont tous ouvriers comme moi, et savent à quoi s’en tenir concernant les contremaîtres. Résultat : tout le monde est d’accord pour leur donner des sueurs froides.

En couverture et au volant de la voiture pour le repli et la retraite, il y aura Claudia. C’est à moi de recueillir les informations qui manquent. Par contre, je vois d’un mauvais œil celui qu’ils me refilent comme troisième de l’équipe : c’est un nouveau à mettre à l’épreuve, qui travaille à la Peinture. J’apprends qu’il n’a jamais fait que dalle à part des bavardages, des réunions et quelques inscriptions sur les murs.

Le lieu de rendez-vous est un banc du parc Valentino. Arrive un petit courtaud avec un pantalon de flanelle de deux mesures trop grand et – histoire de ne pas se faire remarquer... – un blouson à carreaux rouges, verts et jaunes. Il a les cheveux noirs en broussaille, les yeux sombres et tristes et des moustaches tombantes qui cachent le dessin de sa bouche. Mauro me tend une main molle et suante, ce qui me donne l’impression qu’il a déjà peur rien que d’être là. Je parle un peu du temps dégueulasse pendant qu’il regarde fixement le sol et se frotte les mains en avant et en arrière sur le pli du pantalon. À propos du type, je lui dis où il habite et ses habitudes – celles que nous connaissons déjà –, puis soudain j’ai envie de couper court et lui demande s’il sait déjà qu’il est chargé de lui tirer dans les jambes. Broussaille chuchote « oui » sous ses moustaches, mais ne détache pas ses yeux de la terre. Je ne sais pas s’il me voit secouer la tête. Je lui donne rendez-vous pour le lundi, puis je me lève et m’en vais sans dire au revoir.

Je fixe un rancard avec Lucio et lui dis qu’ils sont fous de me coller au cul un paumé de ce calibre. J’insiste pour qu’au moins ce ne soit pas lui qui tire – jusqu’à maintenant, les pistolets, il n’a dû les voir qu’au cinéma ou dans les BD. Lucio me laisse parler sans rien dire tout en faisant une tête signifiant que les dés sont déjà jetés. Peut-être est-il d’accord avec moi, mais sur les décisions prises par la direction il est élastique comme le fil de fer. Il m’explique qu’ils tiennent beaucoup à c’te Mauro, parce que c’est un délégué syndical qui s’y entend pour faire bouger les ouvriers et qu’évidemment il a fait un minimum d’entraînement – il est censé savoir comment utiliser un pistolet. En somme, il fait barrage. Je passe le reste du dimanche à me creuser la cervelle pour trouver une solution. Je finis par lâcher l’affaire et me convaincs que l’unique solution pour limiter le risque est de redoubler de précautions dans la préparation du coup.

Le lundi à 5 h 30, je vois Cagnone ouvrir le portail depuis un arrêt de bus distant d’une trentaine de mètres. Il s’arrête prudemment sur le seuil, laisse son regard errer de gauche à droite du trottoir. Il donne l’impression de ne pas se sentir tranquille. Ça se voit qu’il y a pensé, qu’il s’y attend. Qui sait depuis combien de nuits il n’a pas fermé l’œil après avoir appris pour ses collègues déjà jambisés3. Il finit par se décider à traverser la rue fissa en serrant dans la main un petit sac marron. J’imagine que dedans il y a la gamelle avec le déjeuner à réchauffer à l’heure de la pause, avec le thermos de café préparé par sa femme en chemise de nuit qui traîne les pieds à la cuisine, encore toute endormie. Et j’imagine ses enfants qui dorment encore. Ces enfants qu’il doit faire étudier dans l’espoir de leur assurer un avenir à la Fiat, comme cadres ou même carrément comme dirigeants. À le voir ainsi emmitouflé dans ce manteau qui doit avoir vingt ans, gris comme son visage, on dirait un pauvre type qui n’a rien de différent de tous les autres esclaves. En réalité, c’est un maquereau. C’est en tout cas ce que je me répète tandis qu’il glisse les clés dans la 127, monte, démarre et part vers son travail de maton, dans cette prison de tous les jours qu’est l’usine.

À 7 h, je suis avec les deux autres dans la cuisine d’un appartement de Nichelino prêté par un irrégulier. Eux aussi étaient postés aux environs de l’immeuble. Claudia, dans une 500, a suivi notre objectif jusqu’au parking de l’usine. Elle nous dit qu’elle n’a pas vu de bonnes opportunités d’action sur le trajet. Le chien de garde a filé droit et ne s’est pas arrêté, ni pour acheter un journal ni pour boire un café dans un bar. On ne peut pourtant pas lui coller au cul et descendre au hasard à un feu, pour se lancer à l’abordage à la grâce de dieu. Du coin de l’œil, je mate Broussaille qui, pour l’occasion, s’est fait accorder des heures syndicales. Il écoute, attentif, avec son expression triste qui me rend nerveux. J’ai envie de le secouer, alors je lui demande : « Et toi, qu’est-ce que tu as vu ? » Il fait la tête de quelqu’un qui n’a pas compris. « De quelle couleur étaient le chapeau, le sac, la voiture ? Et la plaque ? Quelle plaque avait la voiture ? Il est venu de ton côté, non ? Tu n’as pas mémorisé le numéro ? T’as vu que dalle, bordel de merde ! Ah ça oui, tu t’es contenté de faire une belle promenade... » Broussaille me regarde fixement. Son visage n’est plus triste, mais pas furieux non plus. Je n’arrive pas vraiment à le déchiffrer. Cette fois, c’est à lui de s’en aller sans me dire au revoir, tandis que je sens sur moi les yeux de Claudia qui me disent que je suis un con.

Dans les jours qui suivent, je rassemble les informations manquantes. Je le fais en solo, parce que j’ai hâte d’en terminer avec cette histoire. Une fois le puzzle composé, j’y pense et j’y repense, puis je décide que ça ne peut se faire que devant le porche de l’immeuble. Un de nos camarades de l’atelier de Cagnone réussit à forcer le casier du contremaître, à lui prendre les clés du porche et à en faire une copie avant de remettre l’original à sa place.

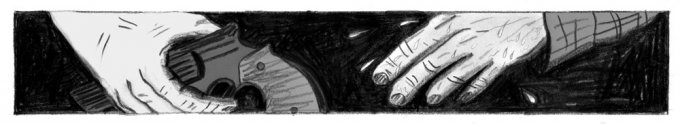

Je revois les deux autres dans le même appartement. Je détaille ce que j’ai vu, comment ça doit se faire et les calibres dont on dispose. Pour la couverture un M12, pour moi un 9 mm et pour Broussaille un 7,65 semi-automatique. Aucune objection. Nous fixons la date puis Claudia s’en va. Sans y croire, je demande à Broussaille s’il veut venir manger une pizza. Il se lève, va à la fenêtre, regarde dehors, réfléchit un peu puis me répond oui.

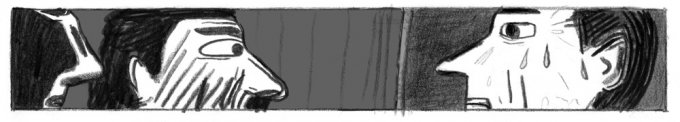

À la pizzeria, il n’y a pas grand monde. La lumière au néon est trop forte. Je tourne le menu entre les mains et finis par commander une pizza au hasard. Broussaille ne mange pas et déplace les yeux comme s’il comptait les carrés rouges et blancs de la nappe. Je prends une inspiration et lui dis : « Écoute, j’ai réfléchi et peut-être que c’est mieux si c’est moi qui lui tire dessus. Je sais que la première fois ce n’est pas facile, et pour moi ce n’est pas la première fois. Je sais même comment procéder sans lui faire trop mal. S’il est sage, je le fais agenouiller et je lui tire dans le mollet, comme ça le coup entre et sort sans briser l’os. Aux urgences, ils le recousent en cinq minutes et le renvoient chez lui. Ça nous suffit, c’est pas comme si on devait le descendre. On y va rien que toi et moi et on dira rien aux autres. C’est un truc qui reste entre nous. » Broussaille bloque son regard sur un carré et secoue lentement la tête.

Le soir précédant l’action, Claudia et moi volons une 128 blanche garée près du cinéma Statuto. On change les plaques et on la gare dans une rue située à 200 mètres de l’immeuble du chien de garde. Le matin à 5 h 15 précises, j’arrive avec le gros sac de tennis. À l’intérieur, il y a les feux que je distribue en voiture. On fait monter la balle dans le canon et on met la sûreté. Broussaille tire des bouffées d’un centimètre de gauloise filtre. Claudia, tranquille comme d’habitude, glisse le M12 sous le siège et fait un tour du pâté de maisons. Il fait encore nuit, presque personne en vue, pas de condés, tout tranquille. La voiture s’arrête devant le porche. Il est 5 h 25. Je descends avec Broussaille. Pendant que je glisse la clé dans la grande porte, je lui demande s’il a changé d’avis. Il jette le mégot de Gauloise qui lui fume entre les ongles et m’adresse un geste agacé. Alors va te faire foutre, je pense. Je tourne la clé et le déclic semble résonner dans l’entrée d’une manière exagérée.

Nous entrons, fermons la grande porte et nous mettons dos au mur dans un recoin près de l’ascenseur. D’un fenestron se glisse un reflet de la lumière jaune d’un lampadaire. Dans le silence, j’entends le halètement de Broussaille, qui respire bouche ouverte. Je ne sais combien de minutes passent, puis tout s’éclaire, et d’un coup sec la cabine de l’ascenseur commence à monter. Je regarde le câble qui se tend à travers la grille. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ça s’arrête. Le bruit des portes qui s’ouvrent, qui se referment, un autre coup sec et le câble maintenant file vers le bas. Je jette un regard au profil de Broussaille. Il est immobile. Blanc, l’œil exorbité, il retient sa respiration. La cabine fait le dernier mètre au ralenti puis s’arrête, sursaute, s’arrête de nouveau. Un clac et la porte s’ouvre. Je vois une main, un pied. Je sens comme un ressort qui me détache les épaules du mur et bondis en avant. Je le prends au collet, le balance contre le mur, lui pointe sur le front le canon du 9 mm. De sa bouche ouverte sort un filet de bave et un cri de rat. Je me sens bousculé par une poussée sur le flanc et au même moment une explosion cogne le porche, monte dans la cage d’escalier et se répète comme un écho sans fin. L’écho m’entre dans les oreilles puis le cerveau, mêlé à des hurlements dont je ne saurais dire s’ils sont de peur, de douleur ou de désespoir. Le chien de garde hurle, Broussaille hurle, peut-être que je hurle aussi. C’est à ce moment que je comprends que ce n’est pas l’écho d’un coup de feu mais qu’il y a des coups de feu à répétition, une infinité. Je ne peux rien faire, tout se passe très vite. Puis le bruit du percuteur du pistolet, maintenant déchargé. Des jambes du fagot recroquevillé, immobile par terre, un flot de sang gicle comme d’un tuyau cassé. En l’air, sur les murs, sur le sol. Il lui a déchargé les deux chargeurs dans les jambes. 14 balles. Et il a chopé une artère fémorale.

Des bruits de portes qui s’ouvrent, quelqu’un appelle, crie. Je réussis à comprendre, à me reprendre, à tirer Brousaille au dehors et à le jeter dans la voiture, sur le siège arrière. Claudia me passe le M12, avec la tête de celle qui a compris que quelque chose s’est passé de travers. Mais elle ne pose pas de questions, parce qu’elle sait que le plus important est de s’en aller d’ici, tout de suite. Nous arrivons sur la place où nous avions décidé de larguer la voiture et de nous séparer. Avant de descendre, sans me retourner, je demande : « Pourquoi ? » J’attends, mais il ne répond pas. Je lui dis : « À ce point, autant lui tirer dans la tête, non ? Une seule balle suffisait. Et alors : pourquoi ? » De l’arrière arrive le souffle de sa voix lointaine : « Je ne sais pas. »

1 Il dirige avec Ilaria Bussoni les incontournables éditions Derive Approdi.

2 NDLR : symbole visuel des Brigades Rouges.

3 NDLR : La jambisation consiste à tirer dans les jambes d’une personne, pour la punir ou l’avertir. Elle a été pratiquée dans le contexte italien des Années de plomb, mais également dans le cadre des luttes indépendantistes basques ou irlandaises.