mardi 18 janvier 2011

Invités

posté à 21h47, par

21 commentaires

Les mots du pouvoir sont rarement innocents. Ceux qui accompagnent les évolutions urbaines actuelles n’échappent pas à la règle. Une novlangue métro-techno-politaine est mise au service de l’ordre urbain, social et technologique imposé par les classes dominantes. Pauvre et répétitive, cette sémantique matraquée jusqu’à la nausée n’en est pas moins arme de guerre sociale.

Le langage basique des aménageurs à l’heure de la « métropolisation » des « eurocités » est à la fois succinct et infra-théorique. Ce qui peut se comprendre : l’action doit primer sur la réflexion. Mais cette action, pour être menée à bien sans susciter d’opposition, suppose un formatage de l’opinion. C’est pourquoi le verbe n’est pas seulement descriptif mais aussi roboratif : il doit susciter l’adhésion - voire l’enthousiasme. Cependant, à la différence de la propagande des régimes dits totalitaires, où la politique était « au poste de commande » dans le choix du vocabulaire, c’est la technique qui sert de référent ultime à celui-ci, garante d’efficacité et d’objectivité. Présentée comme une seconde nature, la technique imprime aux décisions prises le sceau de l’inéluctabilité : il ne s’agit plus de gouverner mais de gérer.

On aurait pu croire que les critiques dont l’idéologie technocratique fit l’objet à la belle époque de la « contestation du système » avaient laissé des traces. Il n’en est rien. À la faveur de la dépolitisation massive consécutive à la succession d’« alternances » politiciennes sans alternatives politiques, le scientisme et le technicisme ont opéré un retour en force dans les discours des gouvernants et de leurs servants, chercheurs en sciences sociales compris. Pour la plupart, ces derniers n’ont rien trouvé de mieux que de faire écho aux gouvernants en se bornant à enrober les stéréotypes langagiers en usage parmi la technocratie aménageuse de circonlocutions plus pédantes que savantes pour les parer des plumes de la scientificité.

De ce verbiage éminemment consensuel, les exemples fourmillent. De même que, parallèlement, on s’évertue à nier le caractère oligarchique du pouvoir local en place en adjoignant au terme « démocratie » censé le définir l’épithète pléonastique « participative », auquel on ajoutera parfois, pour faire bon poids, celui de « citoyenne », on parlera à nouveau de « prospective », comme au temps des soi-disant « Trente glorieuses », mais en précisant qu’elle sera désormais « partagée ». Par qui ? On ne le sait. Seuls les mauvais esprits feront remarquer qu’elle ne le sont que par une minorité de « décideurs ».

En ces temps interminables de « crise », où la morosité a gagné une bonne partie de la population, il faut user de mots susceptibles de lui redonner espoir. C’est pourquoi le « futur », l’« avenir » ou, plus littéraire, le « devenir », ont repris du service dans les discours dominants - évidemment dépouillés de la connotation pessimiste, sinon nihiliste, que leur avait insufflée la mouvance « punk » puis « destroy » dans les années 70. Si l’on se garde de promettre « radieux » les temps à venir comme s’y était risquée la propagande stalinienne, ils sont néanmoins présentés comme souriants grâce aux innombrables « révolutions » scientifiques et techniques (télématique, informatique, communicationnelle, bio- et nano-technologique…) qui jalonneraient plus que jamais l’évolution de l’humanité dans sa marche en avant guidée par le « progrès ». Ainsi qualifie-t-on d’« avancée » n’importe quelle « innovation », quand l’expérience prouve qu’elle peut être synonyme de régression. Tout ce qui évoque le « mouvement » est, par conséquent, empreint de positivité, le mouvement du capital et ses effets de plus en plus délétères n’étant, bien entendu, jamais mentionnés.

Dans le champ urbain, comme ailleurs, cet aggiornamento linguistique fonctionne selon deux principes : la fabrication de néologismes plus oxymoriques ou pléonastiques les uns que les autres et le recyclage sans fin de termes anciens. Ainsi en va-t-il du vocable « technopole » — ou « technopôle » — mis sur orbite dans les années 80 du siècle dernier, et de celui de « métropole », qui connaît une nouvelle vogue depuis le début du siècle.

Le succès du terme « technopole » en France est contemporain de la période où la gauche institutionnelle parvenue au pouvoir remisait au grenier à chimères les idéaux socialistes aux nom desquels elle l’avait conquis, pour se rallier à l’entreprise, au marché et au profit subsumés sous le sceau de la « modernisation ». Laquelle, au cours des deux décennies précédentes, avait déjà servi de signe de ralliement à la technocratie gaulliste lorsque Georges Pompidou était Premier ministre, puis aux promoteurs du « libéralisme avancé » quand Valéry Giscard d’Estaing occupa l’Élysée. Mais le contexte avait changé. Décentralisation aidant, il revenait dorénavant aux élus locaux « de gauche » des grandes villes, non plus de mettre en œuvre de l’« autogestion » sur le plan local dans une perspective de « rupture avec le capitalisme », mais de « moderniser la France » en faisant de ses villes des « pôles d’excellence » résultant de la combinaison gagnante enseignement supérieur/recherche/industrie, baptisée « synergie » pour donner du tonus à cette fructueuse collaboration.

Ainsi naquirent, au moins sur le papier, les « technopoles », dotées chacune d’un ou plusieurs « technopôles » spécialisés selon la branche d’activité (informatique, biotechnologie, médecine, etc.) et qui allaient rivaliser entre elles, et pour certaines, avec leurs homologues des pays voisins, dans la course à la « compétitivité » et à l’« attractivité ». Dans les campagnes de marketing urbain, c’est à qui se targuerait de mériter le plus le label « technopolitain », sans voir ou en feignant d’ignorer que dans la technopolis, la Technique, adulée comme une nouvelle divinité, a fini par dissoudre le sens que l’histoire avait donné au mot « Cité ».

Plus d’une vingtaine d’années plus tard, ce modèle urbain n’a pas changé, mais l’échelle s’est élargie. Dans les discours, qu’ils soient médiatiques ou pseudo-scientifiques, la technopole s’est transmuée en « métropole ». Que s’est-il passé ? Tout simplement, la centralisation et la concentration des fonctions directionnelles, des services afférents et des catégories sociales correspondantes se sont poursuivies, et l’espace central où elles avaient pris place s’est révélé trop petit. Du coup, le cœur des agglomérations ne pouvait plus se limiter au centre-ville. L’urbanisation devait acquérir une dimension régionale. Les géographes ne parlaient-ils pas de « région urbaine » ? D’où l’exhumation de la notion de « métropole », mais pourvue d’un sens positif qu’elle avait fini par perdre durant le siècle dernier où l’on ne discernait plus en elle que gigantisme, massification, robotisation, anonymat, « foule solitaire »… Qu’à cela ne tienne : il suffira, comme le veut la novlangue dont Georges Orwell avait exposé la logique, de reprendre le même mot tout en changeant sa signification. Ce qui différencie aujourd’hui la « métropole » des villes de taille inférieure, ce n’est plus tant la grandeur que la hauteur dans la hiérarchie des valeurs : « hautes technologies », « hautes qualifications », « hauts revenus », équipements « hauts de gamme » et, impératif écologique aidant, « haute qualité environnementale ».

Cette folie des hauteurs, contrairement à ce que l’on serait tenté de croire, n’est pas le propre des classes supérieures, c’est-à-dire des bourgeois, mais de celles situées à un échelon immédiatement inférieur, la petite bourgeoisie intellectuelle et scolairement dotée, dont les représentants tiennent les leviers de commande au niveau régional, départemental et municipal. Ingénieurs, cadres, universitaires, chercheurs constituent le vivier principal dont sont issues les nouvelles élites locales, encartées, pour les plus ambitieux, dans les partis dits « de gouvernement » afin de donner un tour démocratique, via l’élection, à leur irrésistible ascension. « Le néo-petit bourgeois se doit de parler au nom des petits pour devenir grand », estimait Pierre Bourdieu à l’époque où la petite bourgeoisie intellectuelle française se réclamait du prolétariat, de la classe ouvrière ou du « peuple de gauche » pour mettre, avec leur soutien, « l‘intelligence au pouvoir », c’est-à-dire elle-même. Enfin parvenue à ses fins, l’air des cimes l’a comme grisée.

D’où ces proclamations ronflantes des maires, des présidents de Conseils généraux ou régionaux, relayés par les médias et les têtes pensantes diplômées qui leurs sont inféodées. Chacun vantera-t-il ainsi, avec d’emphase, les « atouts » du territoire qu’il a pour mission de « dynamiser », de faire « rayonner » et de rendre « attractif » aux yeux des « investisseurs » et de la « matière grise ». Et ce dans le cadre européen de « la concurrence libre et non faussée » qui, pour ne pas avoir été inscrite dans le projet de constitution rejeté par le peuple, n’en régit pas moins désormais les rapports entre « métropoles », comme les rapports sociaux en général.

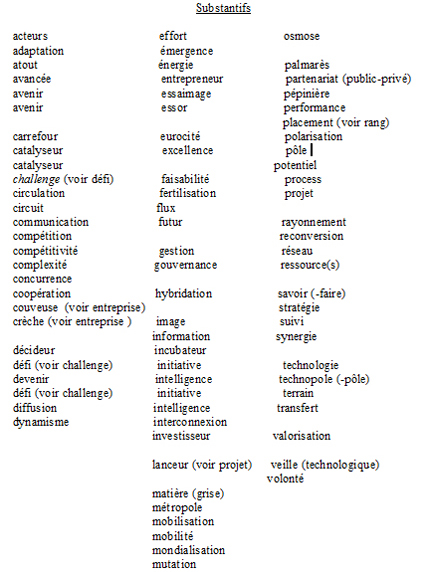

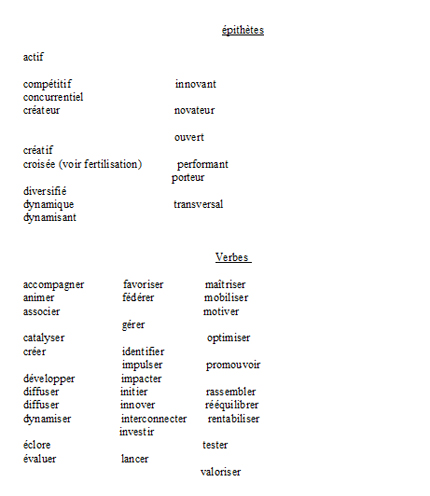

Environ 80 substantifs, une quinzaine de qualificatifs, à peine une trentaine de verbes composent le lexique techno-métropolitain. Une liste assez courte, à l’instar de la pensée qu’elle résume. Mais elle suffit, pour les raisons évoquées plus haut, à résumer les grandes lignes de la vision du monde urbain véhiculée par les promoteurs de la technopolisation ou de la métropolisation. Décortiquer ce que recouvre cette vision, mettre au jour les intérêts qu’elle dissimule, dégager les logiques, les processus et les mécanismes sociaux des politiques urbaines qu’elle inspire nécessiterait, certes, le recours à une foule de concepts et d’arguments puisés dans la théorie critique. Ce que s’entêtent à faire une poignée de penseurs « radicaux », héritiers de Karl Marx et de Henri Lefebvre, tels le géographe anglais David Harvey ou le sociologue étasunien John Bellamy Foster, lesquels n’ont de cesse de dévoiler les tenants et les aboutissants de l’urbanisation du capital. Ce n’est évidemment pas là le propos des apologistes de la technopolisation, qu’ils en soient les « acteurs » ou les commentateurs autorisés.

« Décideurs » et chercheurs, même combat : il ne s’agit pas de penser au-delà de ce qui est indispensable à l’action, et encore moins de critiquer cette dernière, mais d’« impulser », de « catalyser » et de « motiver ». Tout au plus pointera-t-on les « dysfonctionnements » qui peuvent en résulter, afin d’être en mesure de les éliminer. On parlera alors de « tensions » ou de « distorsions », métaphores empruntées à la physique, c’est-à-dire à une « science dure » non suspecte de mollesse à l’égard de l’« idéologie » - anticapitaliste, faut-il le préciser - qui porte à les appréhender en termes de contradictions et à y discerner les manifestations spatiales d’une domination sociale.

Avec des idées simples en forme de slogans, on s’attachera donc à exalter l’accession de villes triées sur le volet au « club très fermé des technopoles », pour reprendre l’une des expressions favorites de feu le maire de Montpellier, Georges Frêche, et au rang de « métropoles » pour celles qui auront le plus phagocyté leur environnement rural. Ce qui donnera, par exemple, dans la prose d’un groupe de chercheurs parmi tant d’autres : « Dans la plupart des classements internationaux, x… [n’importe quelle « ville européenne », voire « globale », au choix] gagne des places, ce qui est sans doute l’élément le plus significatif de sa capacité actuelle d’attraction et de rayonnement ». Ou encore : « La gouvernance métropolitaine met à profit une relative convergence d’intérêts publics et privés pour faire du développement économique sa priorité, et favoriser le placement de x… [idem] dans la concurrence entre villes nationales européennes voire mondiales »1.

En peu de mots, on ramasse ainsi une pensée qui n’en requiert pas plus, dissuadant de s’interroger sur la signification politique des phénomènes et des pratiques qu’ils désignent pour, au contraire, les « valoriser » et les « promouvoir », comme le veut toute propagande en faveur de l’ordre établi, fût-il urbain, comme c’est le cas ici.

On trouvera ci-après les mots-clefs de la novlangue techno-métropolitaine sans prétendre à l’exhaustivité, encore que la liste proposée soit bien près de s’en approcher.

1 Ces citations sont extraites de Sociologie de Lyon, ouvrage collectif pondu par quatre sociologues du cru (La Découverte, 2010).