jeudi 7 janvier 2016

Littérature

posté à 12h46, par

18 commentaires

Dix ans. Il a fallu dix ans à la Russe Tatiana Gnéditch pour finaliser la traduction d’un monument de la littérature anglaise, le « Don Juan » de Lord Byron. Il faut dire qu’elle a réalisé ce travail en captivité. « La Traductrice », d’Efim Etkind, raconte ce tour de force littéraire.

Cette chronique a été publiée dans le numéro 19 d’Article11

*

« J’offrais ce que j’avais, mon cœur. En ce bas monde,

Un cœur vaut bien un monde ; un monde ne pourrait

Me rendre ces sentiments perdus. »

Lord Byron, Don Juan

Publié en 2012 par la petite maison d’éditions Interférences, La traductrice1 est un récit aussi court que magnétique, très largement inspiré de faits et personnages réels2. Son auteur ? Efim Etkind, lettré russe peu connu dans nos contrées, disparu en 1999 après un long exil français forcé. Il y brosse les tourments d’une certaine Tatiana Grigorievna Gnéditch, qui consacra son existence à la littérature, et notamment à la traduction d’un classique du poète anglais Lord Byron, rédigé au début du XIXe siècle – Don Juan.

En matière de traduction, l’œuvre n’a rien d’une sinécure. C’est même plutôt un genre d’Himalaya. Dix-sept mille vers rédigés en huitains classiques3 – de quoi griller plusieurs cerveaux solidement charpentés. Tatiana Gnéditch s’en est pourtant tirée avec les honneurs. « Quelle légèreté, quelle élégance ! », s’exclame un ami du narrateur à la lecture de son travail. Et de s’extasier sur « cette liberté et cette précision dans les rimes, cet esprit pétillant, ce raffinement dans les périphrases érotiques ».

Tatiana Gnéditch n’est pas la première à avoir magistralement triomphé d’une traduction colossale. Mais son cas est particulier. Cette « grande originale » (selon les mots d’Etkind) a mené sa tâche à bien alors qu’elle était emprisonnée par le NKVD, la police politique soviétique, à la fin des années 19404. Un premier jet rédigé dans les geôles de la Sécurité d’État, avec des rats et un gardien bougon pour seule compagnie, puis mille fois corrigé au long de huit années de camp de travail.

*

La traductrice est un texte à la fois magnifique et déprimant. Côté pile, l’extraordinaire ténacité de Tatiana Gnéditch, capable de faire abstraction de toute l’horreur du système totalitaire pour mener à bien son ouvrage. Côté face, son aveuglement absolu, qui la condamne finalement à l’emprisonnement. « Elle travaillait sur la littérature anglaise du XVIIe siècle, et cela la passionnait tellement qu’elle ne voyait rien autour d’elle », écrit Etkind, décrivant ses premières années universitaires. « Or, à l’époque, il y avait des purges, on chassait de l’université les « ennemis », hier les formalistes, aujourd’hui les vulgaires sociologues, et, toujours et de tout temps, les nobles, les intellectuels bourgeois, les déviationnistes et des trotskistes imaginaires. Tatiana Gnéditch était plongée dans les œuvres des poètes élisabéthains et ne s’intéressait à rien d’autre. »

Quand son monde achève de se décomposer suite à son incarcération, la traductrice n’en continue pas moins à ne s’intéresser qu’à une seule chose : ce fichu Byron et ses vers enivrants. Au goulag, raconte Etkind, elle ne vit que par son manuscrit, qui jamais ne la quitte, au point d’incommoder ses camarades d’infortune : « ’’T’as fini de nous emmerder avec tes papiers à la con ?’’, braillaient ses voisines de châlit. »

Son obsession est telle qu’elle parvient à contaminer ceux-là même qui l’emprisonnent. Ainsi du directeur de la prison de Léningrad dans laquelle elle atterrit en 1945 – l’homme lui accorde de menus (mais précieux) avantages. Alors qu’elle a commencé par travailler sur le classique de Byron de mémoire5, il lui procure le texte original ainsi qu’une cellule individuelle : « Personne ne la dérangeait à part le gardien qui, de temps en temps, lorsqu’elle arpentait la cellule en cherchant des rimes, ouvrait la porte à grand fracas et aboyait : ’’On t’a dit d’écrire, pas de te balader !’’ » Autres « admirateurs » : les hautes instances du NKVD, qui s’intéressent suffisamment à la première mouture de sa traduction pour l’adresser à un connaisseur chargé d’en valider l’excellence. Oui, les bourreaux eux-même se penchent sur sa tâche, y trouvant matière à enthousiasme. Troublant.

*

Après dix années d’emprisonnement, Tatiana Gnéditch accède finalement à une forme de reconnaissance. Une fois de retour à Léningrad, « l’air encore plus décatie qu’autrefois, avec une veste ouatinée et un baluchon », elle voit sa traduction publiée, son travail reconnu à sa juste valeur : « Le tirage était de cent mille exemplaires. Cent mille exemplaires ! La détenue Gnéditch, qui avait partagé pendant deux ans une cellule de prison avec des rats, aurait-elle pu imaginer une chose pareille ? »

Aurait-elle pu imaginer une chose pareille ? La question n’a au fond pas vraiment lieu d’être. Tatiana Gnéditch bataillait pour les mots, pas pour la reconnaissance. Et si quelque chose obnubilait son esprit, c’était à n’en pas douter son tête-à-tête avec l’auteur de Don Juan. « Elle allait rarement en promenade et ne lisait aucun livre », précise Etkind, qui ajoute : « Elle vivait à travers le poème de Byron. »

*

Place à l’auteur. En 1974, alors qu’il frôle la soixantaine, Efim Etkind débarque en France pour un exil prolongé. Il n’a pas vraiment le choix. Ça fait longtemps qu’il joue avec le feu de la censure, qu’il défend celles et ceux qu’il ne faut pas défendre. La sentence finit par tomber : il est exclu de la sacro-sainte Union des écrivains soviétiques et déchu de ses titres académiques. En disgrâce, il doit fuir.

Ses « torts » ? Nombreux, ainsi que l’indique la succincte biographie publiée en postface de La Traductrice : « Il témoigna en faveur du poète Iossif Brodski lors de son procès en 1964, soutint ouvertement Soljenitsyne, entretint une correspondance avec Andreï Sakharov, et publia des articles et des traductions en samizdat6. » En clair, il n’a eu de cesse de combattre l’infamie par la plume.

Une fois exilé, Etkind continue à se consacrer à temps plein à la littérature. Professeur de civilisation russe à Nanterre, puis à la Sorbonne, il traduit aussi à bride abattue, vers le russe (Schiller, Brecht, Hölderlin, Heine) et vers le français (Pouchkine). Il dirige également l’édition des sept tomes de la gigantesque Histoire de la littérature russe7. Bref, il ne chôme pas. Oh que non.

Il adopte en fait la même attitude que Tatiana Gnéditch. Plongé dans la tourmente, il se consacre corps et âme à ce qui a nourri sa vie. Et c’est bien ainsi qu’il faut lire La Traductrice. Comme l’hommage d’un homme voyant dans l’entêtement obsessionnel de sa consœur matière à ne pas désespérer de l’être humain, ni de la littérature. Au fond de la fange, certains polissent des diamants de poésie et de mots.

D’aucuns estimeront qu’il y a quelque chose de pathétique dans cet attachement presque religieux à la littérature. À l’instar d’Hippolyte Terentiev s’adressant, cynique en diable, au prince Mychkine dans L’idiot (1868) de Dostoïevski, il est facile de se gausser : « Est-il vrai, prince, que vous ayez dit une fois que la ’’beauté’’ sauverait le monde ? Messieurs, s’écria-t-il en prenant toute la société à témoin, le prince prétend que la beauté sauvera le monde ! (…) Ne rougissez pas, prince, vous me feriez pitié. Quelle beauté sauvera le monde ? »

*

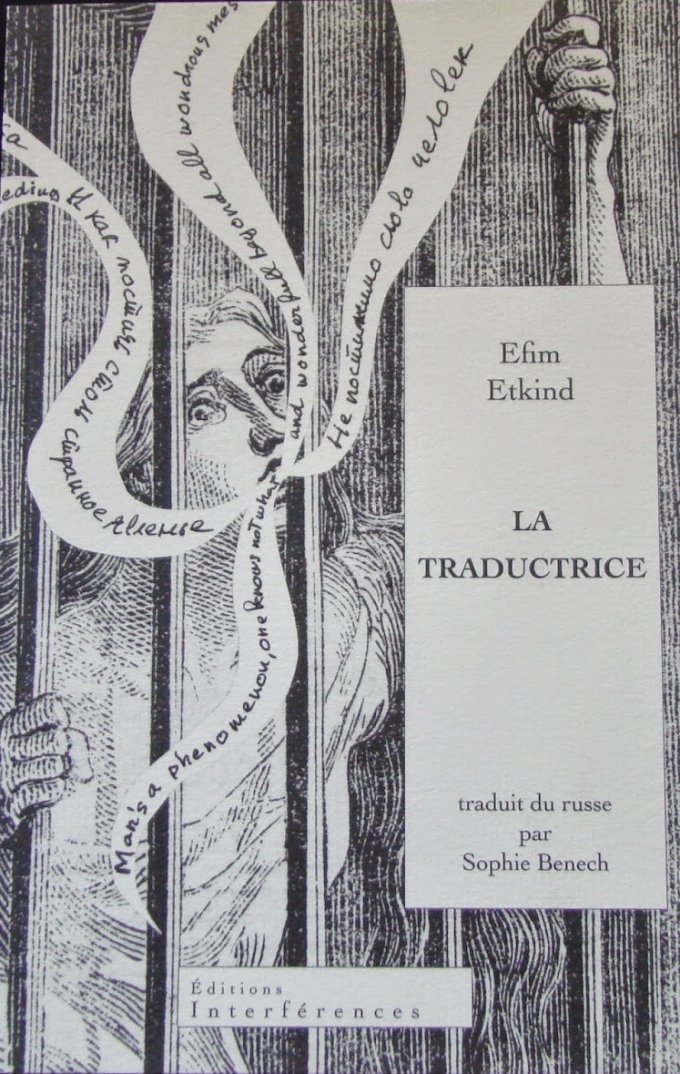

Réalisée d’après une gravure sur bois, la couverture de l’édition française de La Traductrice reste en tête longtemps après que l’on ait refermé le livre. On y voit une femme emprisonnée, agrippée aux barreaux de sa cage, les yeux tristes et hagards. De sa bouche s’envolent des lambeaux de phrases épars, calligraphiés en diverses langues. Elle est prisonnière, et pourtant ces fragments s’envolent loin des barreaux, échappent à la captivité. Message limpide : on n’enferme pas les mots, juste ceux qui les formulent.

1 Traduit du russe par Sophie Benech.

2 L’héroïne du récit a bien existé et a effectivement traduit Don Juan dans les conditions décrites, mais certains passages ont à l’évidence été romancés.

3 Efkind définit ainsi le principes des huitains classiques : « Des strophes de huit vers dans lesquelles le premier vers rime avec le troisième et le cinquième, le deuxième avec le quatrième et le sixième, et le septième avec le huitième. »

4 Elle est emprisonnée pour avoir confessé qu’elle rêvait de se rendre en Grande-Bretagne.

5 Démarche rappelant le splendide geste de Nadejda Mandelstam, qui mémorisa l’œuvre censurée de son mari (le poète Ossip Mandelstam) pour qu’elle ne disparaisse pas.

6 Ouvrages diffusés de manière clandestine.

7 Publiés par Fayard.