jeudi 15 octobre 2015

Entretiens

posté à 15h47, par

5 commentaires

Shoyu réside sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes depuis quelques années. Sur place, il a tenu une cantine, s’est formé à la boulangerie, a occupé divers lieux, organisé des concerts, résisté aux expulsions, etc. À l’initiative du collectif Mauvaise Troupe, il revient ici en détails sur cette expérience.

Il y a une semaine, on mettait en ligne (ICI) un entretien avec Alice, une opposante italienne au mouvement No-TAV. Intitulé « Quand tu ne peux rien faire d’autre et qu’il faut crier... », l’entretien était l’un des fruits d’un beau travail de collecte de témoignages mené sur la longueur par le collectif Mauvaise Troupe, dans le Val de Suse et à Notre-Dame-des-Landes. Le numéro cinq d’une série en cours (les quatre premiers sont à lire ICI), dont voici un nouvel épisode.

Si Alice vit dans les environs du Val de Suse, le dénommé Shoyu s’est – lui - installé depuis quelques années à Notre-Dame-des-Landes. Ce zadiste très impliqué dans des activités aussi diverses que la boulangerie, l’organisation de concerts noise ou le jet de purin sur la troupe gendarmesque répondait en février 2015 aux questions de Mauvaise Troupe. Son témoignage vivant et nuancé apparaît symptomatique de l’approche du collectif : gratter ici et là pour déclencher débats et réflexion hors des sentiers battus, même si c’est parfois douloureux.

La parole est aux salamandres...

*

« C’était la nuit des salamandres »

À l’automne 2015, Stéphan de Ribou, sous-préfet de Loire-Atlantique en charge du dossier de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, affirme dans un entretien avec Ouest France, que le gouvernement considère terminée la période des recours juridiques. Fidèle serviteur des basses œuvres politiciennes, le juge des expropriations se charge de venir signifier aux derniers habitant·e·s légaux, jusqu’alors protégés par l’accord de 20121, qu’ils doivent quitter leurs lieux de vie. En 2009, certains de ces habitant·e·s, conscients de l’impossibilité de défendre seuls un territoire que le conseil général s’ingéniait à vider maison par maison, avaient lancé un appel à venir occuper la zone. Le mouvement d’occupation né en réponse s’est étoffé par vagues successives jusqu’à ce que les nouvelles et nouveaux venus, s’enracinant dans ce bocage qu’ils apprennent à aimer, puissent affirmer : « Nous sommes tout·e·s des habitant·e·s qui résistent ! »

L’objectif affiché par le gouvernement est clair : commencer les travaux au plus tôt. Mais pour cela, il faudrait réussir ce que l’opération César n’est pas parvenue à faire fin 2012, évacuer les occupant·e·s, alors même que leurs liens sur le terrain n’ont cessé de se densifier. Habitant·e·s qui résistent, agriculteurs et agricultrices locaux, associations, comités de soutien à travers la France, pensent ensemble la riposte en cas d’opération policière. Alors que le terme “zadiste” devient si populaire qu’il entre dans le Petit Robert, les médias construisent trop souvent l’image caricaturale d’un·e occupant·e type. À rebours, cette brochure veut faire résonner une voix qui émane de cette Zone À Défendre, celle de quelqu’un qui a fait le choix de venir habiter cette lutte il y a déjà cinq ans, qui y est resté vivre, qui y a déployé sa passion pour la musique noise2, et qui ne s’en laissera pas expulser. Une voix parmi de nombreuses autres qui pourraient émaner du mouvement d’occupation. Ce que Shoyu3 décrit de la vie sur la zad pourrait probablement être raconté de manière très différente par d’autres. Il pose un regard partiel, subjectif, sensible, qui doit se lire comme tel.

*

Peux-tu nous raconter comment tu as débarqué dans cette histoire ?

Tout a commencé avec le Camp Climat de 2009. Je menais alors aux côtés de la personne avec qui je vivais un projet de cuisine itinérante végétalienne. Ce n’était pas forcément un projet « militant » au départ : nous voulions simplement lancer une cantine populaire. On se déplaçait parfois avec notre cuisine, et un jour quelqu’un nous a invités pour le Camp Action Climat sur la zad à Notre-Dame-des-Landes. On s’est engagés là-dedans, et c’est à ce moment-là qu’on a vraiment découvert la lutte contre l’aéroport.

Tu as des souvenirs particuliers de ce camp ?

Notre cuisine était de taille limitée ; préparer trois repas par jour pour deux cents personnes, et jusqu’à mille les jours d’actions, a donc constitué un véritable challenge. Cela nous a aussi permis de rencontrer d’autres gens menant ce genre de projet itinérant. Et ça nous a aidés à donner un sens à cette tentative. On a aussi découvert la dimension collective des actions, le fait qu’on peut vraiment mettre des bâtons dans les roues de ce système. Au final, on s’est beaucoup amusés tout en rencontrant des complices de conneries. Ça nous a bien motivés : c’était concret.

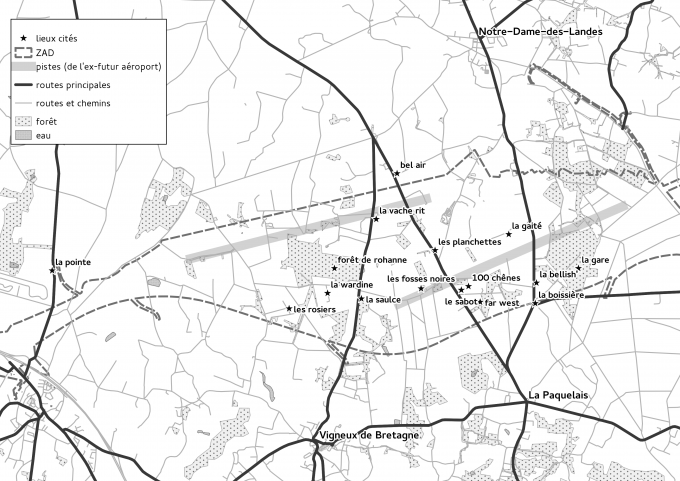

L’année suivante, on a revu les amis rencontrés à Notre-Dame-des-Landes à l’occasion d’un autre Camp Climat, au Havre. Au retour, on se trouvait à 60 kilomètres de la zad quand on a appris qu’il y avait une fête aux Planchettes4 et de nouvelles occupations. On y a recroisé des personnes croisées au Camp Climat et on a fait la fête. Le lendemain, un occupant, Sammy, nous a fait visiter la Pointe, une maison qui avait été vidée de ses habitants à cause du projet d’aéroport. Il nous a dit que cet endroit pouvait être à nous si on le voulait.

On est restés quelques jours sur place et puis on est repartis mais ça nous trottait grave dans la tête à tous, même si on vivait chacun dans notre coin. On était censés reprendre nos vies, nos activités habituelles. Quinze jours plus tard, on s’est téléphoné et on s’est tous demandé ce que ça ferait d’habiter à la zad. On repensait à cette grosse baraque avec tous ses bâtiments : cet endroit avait l’air vraiment bien. Cette histoire nous turlupinait pas mal, il fallait qu’on y réfléchisse.

C’est facile de changer de vie comme ça, de tout plaquer ?

Je me souviens du coup de téléphone qui a scellé la décision. Le pote avec qui j’étais venu m’a demandé : « Ça ne te dit pas qu’on aille ensemble habiter sur la zad ? », et je lui ai répondu : « T’es mignon, mais je ne quitte pas ma vie du jour au lendemain... » Là, j’ai fait le bilan de ma vie. Et je me suis rendu compte qu’au final, ma vie tenait d’abord dans ce projet de cuisine itinérante. Que j’habite ici où là n’y changeait pas grand chose. Je vivais dans un appartement que je pouvais quitter facilement. J’ai fini par dire que je le rappelais le lendemain ou dans deux jours, le temps de faire le point. En fait j’ai rappelé au bout de 15 minutes : « C’est bon, on se retrouve dans deux jours sur la zad. »

Quel était à vos yeux l’enjeu de cette installation ?

Il s’agissait de donner une dimension militante à la cuisine et de la mutualiser sur place avec le projet de bibliothèque itinérante de mon pote. On avait l’impression qu’on pourrait trouver là-bas un sentiment de liberté, qu’on ne serait plus seulement confrontés à des gens qui te renvoient à tes limites en te disant que tu ne vas pas pouvoir tout changer sur cette planète. On avait besoin de vivre nos idées et d’arrêter de nous contenter de refaire le monde avec nos potes à la terrasse d’un café.

C’était notre première expérience de squat. Rapidement, on a pris conscience de la dimension de la zad : c’était quand même grand et beau. Ça nous a confirmé que ça valait le coup de s’impliquer un peu plus dans la protection de cet espace. Et puis, il s’agissait d’occuper une baraque et d’y faire ce qu’on aimait avec des gens à l’air super sympa, ça semblait être un bon plan. On s’est dit : « Allez, ça va prendre un an avant qu’ils ne commencent le projet d’aéroport... On n’a rien à perdre, ça fait une année d’expériences chouettes à vivre. » On n’imaginait pas que ça puisse durer plus longtemps parce que le projet n’avait jamais avancé aussi vite : les enquêtes publiques avaient débuté en 2010, de même que l’appel d’offres pour trouver un concessionnaire, et le conseil général annonçait le début des travaux pour 2011. Il y avait une grosse pression, et on ne s’imaginait pas encore pouvoir gagner.

Comment s’est passée votre installation ?

Des gens installés depuis un an nous ont présenté la situation et les enjeux - occuper pour enrayer le projet d’aéroport. Sammy nous a aussi appris que la maison qu’il nous avait montré était occupée. Il n’était plus possible de s’y installer ! On a alors sillonné la zone à la recherche d’une autre baraque, en voiture et à vélo, et on a fini par trouver une nouvelle maison vide, dans le lieu-dit la Boissière.

On était désormais censés se présenter à tout le monde et exposer notre projet. Pour ça il fallait passer par la réunion des habitant·e·s, qui se déroulait tous les lundis à la cabane de la résistance, aux Planchettes. On ne s’y attendait pas, mais notre présentation s’est mal passée. On a expliqué qu’on était cinq, qu’on voulait mettre à disposition une bibliothèque et une cuisine, qu’on avait besoin d’un lieu et qu’on avait repéré une ferme, la Boissière. Et on nous a répondu qu’il n’en était pas question : « Ah non ! Si vous occupez la Boissière, on vous pourrit ! » Cette maison était pourtant inoccupée depuis vingt ans, mais on nous a expliqué que c’était compliqué, qu’il y avait tout un micmac administratif autour de cette baraque appartenant à la Safer5. On s’est alors rendu compte qu’il se dégageait deux visions au sein de l’assemblée : une partie nous soutenait, considérant pertinent qu’on s’installe, et l’autre nous considérait avec méfiance. Quelqu’un nous a même dit : « Pour le moment, il y a des problèmes alors qu’on n’est qu’une quarantaine de personnes. Comment on va faire si on est plus ? » Cette personne s’est plus tard excusée plus tard d’avoir dit ça. Quant à Sammy, il a rappelé à tout le monde que les habitant·e·s « historiques » de la zone avaient eux-mêmes appelé à venir occuper et qu’on était pas des inconnus : ils nous avaient croisés dans les luttes depuis un an.

Finalement, quelques personnes se sont portées caution pour nous. Et les autres ont accepté qu’on aille s’installer à la Boisière, en attente de voir ce qui se passerait. On a compris plus tard que l’Adeca et l’Acipa avaient recommandé de ne pas ouvrir cette maison. Il faut dire que les gens de ces collectifs ne comprenaient pas forcément le mouvement d’occupation naissant et que certain·e·s paysan·e·s voyaient les squatteur·e·s d’un œil méfiant. Ils n’appréciaient pas leur côté « marginal », de même que les fêtes et les chiens. Mais on a dépassé tout ça pour s’installer là-bas, à trois, avec en plus un petit garçon.

Comment s’est passée ta découverte de ce nouveau monde ?

Je me souviens de notre première rencontre avec les gens de la Saulce. Ils sont plutôt débraillés, et la première réaction est de se dire que ce sont de sacrés personnages. Puis en visitant les lieux, tu comprends vite : ils vivent dans des cabanes perchées dans les arbres, c’est leur mode de vie. Ils défendent directement la forêt, en y construisant des plate-formes. P’tit Patrick, l’un des occupants, décrivait leur arrivée ainsi : « Ils ont débarqué à Bel Air après s’être fait expulser de la forêt de Lappersfort6. Des marrants ! Impossible de les faire dormir dans une maison ! Comme si vivre sous un toit leur faisait l’effet d’être enfermé dans une cage à rat ! Ils dormaient tous dans les jardins, sous des bâches. » Rencontrer de telles personnes te pousse forcément dans tes retranchements. Ils allaient vraiment au bout de leurs convictions ! Et leur rapport à la nature était magnifique.

Au-delà des rencontres humaines, il y avait aussi le fait de mettre en pratique ce qui pour nous relevait de la théorie. On découvrait tout un tas d’outils, une gestuelle pour faciliter les discussions en AG, une organisation hebdomadaire des réunions, un mode de prise de décision, et une vraie écoute. On essayait de s’approprier ces outils, de comprendre ce qui se jouait dans les réus.

Au début, que pensiez-vous des ces réunions ?

La première, celle qui concernait notre arrivée, a été mouvementée. Et peu après, on s’y est confronté à nouveau. Avant de finalement lâcher l’affaire. On a préféré s’organiser entre nous et avec des gens qui n’étaient pas forcément impliqués dans ces réunions. Parce qu’on avait l’impression qu’elles étaient toujours dominées par un même groupe, avec des gens ayant l’habitude de fonctionner ensemble, qui maîtrisaient parfaitement les codes et la parole. Si une personne avait du mal à parler en public, certains lui faisaient comprendre, de manière assez écrasante, qu’elle était maladroite. Quand on t’a ainsi ri au nez deux ou trois fois, tu préfères ne plus tenter le coup.

Peu importe, on ne voulait pas être dans une forme d’idéalisation de ce qui se passait sur la zad. On gardait un regard très critique et on essayait de mesurer les limites du mouvement d’occupation. Ceux qui étaient à l’aise dans les réunions côtoyaient cette lutte depuis plus longtemps que les autres, ils en maîtrisaient les tenants et les aboutissants. Beaucoup venaient du milieu militant, notamment des squats de Nantes. Et ils avaient du mal à s’ouvrir et à transmettre. Ces gens pouvaient parfois être relous en réu, mais ils se montraient très chouettes le reste du temps. Et on finissait toujours par reparler avec eux de ce qui nous gonflait en réunion. Des complicités ont fini par émerger et un rapport de confiance s’est mis en place.

Il y avait peu de lieux occupés à cette époque, mais tu sentais qu’il existait une personnalité par lieu et que chaque individu arrivant sur la zad trouvait un lieu qui lui convenait. Il y avait une cartographie informelle : « Eux, ils habitent dans les arbres, ce sont les hippies-véners ; eux, ils ont des camions, ils privilégient le matos ; eux, c’est les teufeurs, c’est déglingo-party... » C’est caricatural, bien sûr, mais c’était un peu sectorisé de cette manière. En tout cas, c’était un plaisir d’évoluer dans ce joyeux bordel où il y avait une volonté de faire des choses ensemble sans tentation d’uniformiser ces identités différentes. Ailleurs, il est plus rare de voir des gens si différents échanger des points de vue.

Et tous ces groupes faisaient des choses ensembles ?

Il y avait régulièrement des fêtes. Mais beaucoup de lieux n’avaient pas l’électricité, et l’organisation ne demandait pas beaucoup de travail. Il y avait juste un vieux poste qui crachotait ; et encore, quand on avait pensé à prendre des piles... En fait, il s’agissait plutôt d’espaces conviviaux, avec un peu d’alcool. D’autant qu’on n’était pas très nombreux à l’époque. Pendant notre premier hiver, je dirais qu’une soixantaine de personnes qui vivaient sur la zad.

Il y avait aussi des repas organisés aux Planchettes. Ainsi que des chantiers collectifs, comme à la Gare, où elles et ils construisaient des plates-formes dans les arbres et organisaient des initiations à la grimpe. On sentait que la zad devenait un espace où les gens avaient besoin de transmettre.

Et puis, 2010, c’était aussi le début des enquêtes publiques du projet d’aéroport, avec un commissaire qui venait une fois par semaine. On se voyait donc toutes les semaines et on échangeait avec les diverses entités de la lutte pour réagir à ce qui se passait. Un clivage commençait à se dessiner entre les associatifs, les agriculteurs et les squatter·e·s, mais des gens essayaient aussi de le combattre en faisant le lien entre ces différentes composantes.

De notre côté, on allait faire des récups des invendus du marché ou des supermarchés et on faisait la bouffe pour les rassemblements. Ça n’avait rien d’anecdotique. Je me souviens de Paul Blineau, un paysan de Couëron qui est depuis toujours dans cette lutte. Lui disait : « Ah c’est bien, les p’tits jeunes ont amené de la soupe ! Grâce à eux, on a bien chaud. Allez, on va manger la soupe des p’tits jeunes ! » Je pense que dans ces moments-là, il était bien conscient de faire le pont entre les occupant·e·s et les historiques. Les plus réticents regardaient ça d’un mauvais œil. Mais d’autres montraient un peu de curiosité et se rapprochaient de nous. D’autant qu’à cette époque, certains commençaient à se rendre compte que les flics avaient un usage un peu frénétique de leur bombe au poivre et que ce n’était pas juste les jeunes chevelus anars qui provoquaient la police. Un rapport de confiance se mettait en place, parce que les gens comprenaient qu’on était pas là pour tout casser, juste pour bloquer. Il y avait une envie naissante de faire des choses ensemble, comme les banderoles.

Comment avez-vous réagi à l’arrivée des experts de Biotope, cette boite menant des études pour le compte de Vinci sur l’impact environnemental du projet d’aéroport ?

Début 2011, on a effectivement vu les experts de Biotope débarquer. Ils venaient en toute décontraction, dans leur petite voiture de société, habillés comme toi et moi : chaussures et veste de randonnée, petite boussole autour du cou, talkie à la poche, carnet de note, et quelques appareils de relevé. Ils avaient tout du petit jeune qui aime la nature !

Un jour, je croise Oscar et Inga dans la forêt de Rohanne. Ils étaient en train de raccompagner un gars vers la sortie. Je n’étais pas au courant de la situation, si bien que j’ai fait la bise à tout le monde. Et là, Inga me lance un regard noir et me dit :

« C’est Biotope.

Hein, quoi ? C’est ton pote ?

NON, C’EST BIOTOPE ! »

Je prends alors un air très grave, pour faire comprendre au type que « ATTENTION, NOUS ON EST LA MENACE ». Le gars appelle son patron, lequel fait style de ne pas comprendre... En fait, ils envoyaient les petits jeunes au casse-pipe. Celui-là, on l’a laissé repartir en bagnole. Mais on savait qu’ils allaient revenir régulièrement.

Dans les semaines suivantes, on en a souvent rencontré, on a discuté avec eux. On ne sait pas si c’est de la mauvaise foi ou de la pure candeur, mais ils ne semblaient pas capter qu’ils venaient aider à construire un aéroport. Eux pensaient être uniquement là pour observer les tritons et les grenouilles. Et puis, ils trouvaient leur boulot plutôt sympa : les balades, le grand air, tout ça...

On décide de s’organiser et de leur faire comprendre qu’ils n’étaient plus les bienvenus. On ne pouvait plus se contenter de les suivre partout, il fallait passer à quelque chose de plus frontal. Bref, on a commencé à se masquer et à éclater leurs bagnoles quand on les croisait. L’idée était qu’ils repartent en dépanneuse, tandis qu’on récupérait leurs données, les cartographies avec les zones de relevés. Tout ça pouvait être utile.

Les anecdotes se sont alors multipliées. Chacun tenait à raconter sa propre « intervention Biotope ». Bien sûr, après plusieurs incidents, les voitures des experts sont revenues accompagnées par des véhicules d’une boîte de sécurité, Securitas. Mais le rapport de force restait en notre faveur. Les gens de chez nous arrivaient à dix ou quinze autour de la voiture, le vigile n’avait pas le temps de comprendre ce qui se passait que dix personnes cagoulées l’entouraient, lui disant : « Je serais toi, je ne ferais rien. » Et il se rasseyait dans sa voiture pendant que celle de Biotope se faisait éclater sous ses yeux.

Le déploiement de force a encore monté d’un cran. Ils venaient désormais avec la voiture de Biotope, une voiture de gendarmerie et des gendarmes pour escorter la personne de Biotope, ainsi qu’une voiture de Securitas avec un vigile pour surveiller les deux voitures. Et c’est là qu’on a commencé à voir les voitures de keufs repartir elles aussi sur les porte-chars. Les premières sorties d’hélico datent de cette époque. Sur le coup, c’était un peu la panique, parce qu’on an’avait pas encore l’habitude.

Autre découverte du moment : l’outil ultime pour éclater les pneus. Percer un pneu au couteau est assez dangereux. Il vaut mieux utiliser un tube en métal servant à arracher la valve de la roue : il suffit de tordre et ça pète direct. C’est génial. Tout le monde l’a dans son sac à dos avec la frontale : le TUBE ! D’autant que n’importe quel tube en acier d’un centimètre de diamètre et correctement meulé fait l’affaire. C’était à qui aurait l’objet le plus original ! Le plus beau « chasse-valves » !

Les flics étaient impuissants. On les voyait arriver de loin. Je me souviens d’une action au cours de laquelle on s’était retrouvé à discuter avec le vigile qui gardait les voitures. On commençait à apercevoir les flics qui raccompagnaient le gars de Biotope, mais eux ne nous voyaient pas, ils n’avaient pas capté qu’on était tout un groupe. Par contre, le type de Securitas était paniqué ; il nous disait que c’était sa voiture perso, qu’il avait des horaires pourris, qu’il était payé au ras des pâquerettes... On s’est retourné vers les potes : « Ok, on se calme, on range les tubes ! » La voiture des flics, elle, s’est faite démolir. Puis tout le monde s’est dispersé dans la campagne, au son menaçant de l’hélico et de nos cœurs qui battaient fort.

Est-ce que les gendarmes tentaient parfois de vous contrôler ou de vous arrêter ?

On le craignait toujours lors de ce genre d’action, mais ce n’est pas vraiment arrivé. Ils passaient parfois avec des gros spots qu’ils braquaient sur les baraques. En dehors de ça, ça allait. A l’époque, on ne se faisait pas encore arrêter pour des récups dans les poubelles des supermarchés du coin. Et puis, une pratique s’est mise en place sur la ZAD : ne jamais donner son nom ni ses papiers. Il y avait une dynamique collective à ce niveau, et les uniformes repartaient souvent bredouilles. Cela agaçait beaucoup les gendarmes de Blain : ils estimaient qu’ils étaient chez eux et ne voyaient pas pourquoi ils ne pourraient pas contrôler « leur zone ». Ils passaient donc assez souvent devant les lieux habités, mais ça restait assez tranquille. Ils essayaient aussi de prendre des gens en photo. Si tu passais tout seul en vélo, qu’ils te tombaient dessus et qu’ils n’avaient pas encore ta photo, ils te forçaient à « poser ». Il y avait toujours un ou une physionomiste7 dans ce genre de plan.

Et votre lieu ?

On a créé un lieu ouvert, la maison s’y prêtait bien. Dans l’énorme grenier, on a mis en place un free-shop8 et de quoi faire de la sérigraphie. Il y avait l’électricité, on pouvait écouter de la musique. Il y avait aussi plein de chiens, ce qui n’était pas toujours cool. En général, on restait sur notre lieu, parce qu’on s’y éclatait bien. On aimait bien mettre des outils à disposition et on voyait plein de gens débarquer, c’était chouette.

Est-ce que votre collectif s’est agrandi ? Si oui, sur quelles bases ?

On ne s’est pas posé beaucoup de questions sur la manière d’accueillir des gens et de faire en sorte qu’ils deviennent habitant·e·s du lieu. Ça s’est fait assez spontanément, chaque lieu ayant son identité propre. Très vite, Symphonie nous a rejoint. Elle venait d’arriver sur la zone et passait de plus en plus de temps à la maison. À un moment, tout le monde lui a dit, comme une évidence : « Bon Symphonie, t’es là du soir au matin, peut-être que t’as juste envie d’habiter ici ? » Ça faisait un mois qu’on se connaissait et elle a décidé de s’installer avec nous.

Avant, il y avait eu Bilou. Et après, il y a eu Matthias, qui avait un poids-lourd et cherchait un lieu. Comme on avait déjà une bagnole et un poids-lourd, on était identifiés comme le lieu « motorisé », celui des « travellers ». Il y avait une certaine logique à ce qu’il s’installe avec nous. Ensuite encore, il y a eu Gontran. Lui avait participé à l’ouverture d’un squat un peu plus loin à Grandchamp-des-Fontaines, mais il ne s’y sentait pas totalement à l’aise. Il s’intéressait beaucoup au son et était venu avec l’intention d’organiser un camp anti-Loppsi9. Comme il se sentait super isolé parce qu’il était la seule personne en camion dans le squat, on a fini par lui dire qu’il restait une place dans la cour ; il s’y est installé.

De manière générale, les affinités se sont notamment construites autour des BD du bibliobus et de la musique. On avait du matos complémentaire : Lo avait un bac de disques, deux platines, mais ni table de mixage ni enceintes ; moi, j’avais une table et des skeuds, mais pas d’enceinte non plus ; Gontran, lui, possédait des enceintes. Bref, à nous trois on avait une sono. Nos bacs se complétaient à la perfection.

Ceux qui nous ont rejoints étaient également investis dans des projets cuisine. Au début, la maison comptait un végétalien et trois végétariens - c’était clair qu’on cuisinait au minimum végétarien. Les nouveaux ne l’étaient pas, mais avaient une volonté de changement : on se questionnait beaucoup sur ces sujets. Au fur et à mesure, ils ont changé leur régime alimentaire, se rendant compte qu’ils n’avaient plus envie de manger de viande non plus.

Et sur la zad, les gens mangeaient comment ?

Au départ, il y avait encore des potagers collectifs. On faisait également de la récup, et on choppait un peu de bouffe pas chère au Super U. Un « supermarché » s’est rapidement mis en place aux Planchettes pour mutualiser les surplus.

Mais les situations pouvaient être très variables. À la Saulce, par exemple, certains étaient freegans et refusaient d’acheter de la viande, par choix éthique et politique. Mais ils mangeaient celle de la récup, qui n’entraînait pas plus de production une fois jetée à la poubelle. Cette pratique nous a pas mal interpellé. Par contre, les repas collectifs sur la zad étaient vegans10 afin qu’ils soient accessibles à tous. Aussi bien les bouffes pendant les concerts que lors des événements ou des procès,. Ça posait un truc, c’était rassurant politiquement.

Alors que vous pensiez ne rester qu’un an sur la Zad, vous vous y êtes finalement implantés...

Au cours de notre premier hiver, en 2010, on a senti que la zad allait durer plus longtemps que prévu. Les échéances étaient toujours repoussées. Et on se voyait bien rester parce qu’on s’y plaisait bien. En compagnie d’une amie, Lo, on a passé un hiver de papi : on discutait, on lisait, on buvait des tisanes. Les autres copines étaient parties en voyage.

Puis au printemps, en avril 2011, on a organisé un petit camp : « la semaine d’échange de savoirs ». Tout s’est super bien passé. Une centaine de personnes sont venues d’un peu partout participer à des ateliers pour apprendre ou partager leurs savoirs sur la réparation de vélos, la soudure, la fabrication de savons ou de teintures végétales. Il y avait aussi des balades botaniques pour découvrir les plantes médicinales. Ici, tout le monde y a participé avec l’envie de faire plein de trucs. On a organisé la cuisine et c’est là qu’on a eu les premiers plans récup dans les circuits officiels, avec des maraîchers locaux et au Min11 de Nantes.

Toute cette organisation nous a permis de passer plus de temps ensemble, entre gens de la zone. C’était l’occasion de passer quelques heures avec d’autres pour partir chercher du matos ou monter des structures. Ça permettait de sortir des moments formels ou des fêtes. À l’époque, il y avait moins de monde, c’était plus facile de se rencontrer.

Mais peu de temps après, les propriétaires de la maison nous ont intimé de quitter la Boissière dans les deux semaines, car elle allait être vendue pour le projet agricole initialement prévu. La maison, on l’avait quand même bien retapée. On l’avait nettoyée et assainie. Et on n’avait pas fini, on avait des chantiers en cours. On ne voulait pas bloquer le projet agricole, mais on n’était pas prêts à partir comme ça, tout de suite, surtout avec ce manque de considération. On a donc lancé une discussion collective avec des représentants de l’Acipa ainsi qu’avec des occupant.e.s présents depuis plus longtemps - eux étaient venus nous soutenir, même ceux qui ne voulaient pas de nous au début. En plus des deux proprios, il y avait aussi le maire de Vigneux et quelqu’un de la Safer. Finalement, ça s’est bien passé. On s’est donné un échéancier pour notre départ.

On a aussi essayé de négocier avec le gars de la Safer qui nous suggérait d’aller voir ailleurs. On lui répondait que la même situation se répéterait et qu’on se ferait virer pareil. On lui disait : « Il doit bien y avoir des pistes pour qu’on puisse s’installer sans faire chier personne... » Il est revenu quinze jours plus tard avec une carte, en disant : « Voilà un plan des zones acquises par le conseil général. Là où elles sont hachurées, vous pouvez vous y installer, vous ne serez pas embêtés. Je n’ai pas le droit de vous montrer ça ; si on vous demande, ça ne vient pas de moi. » Et c’est là que l’aventure « Bellishroot », notre nouveau lieu de vie, a commencé.

Raconte...

La Bellishroot était une cabane qu’on a construite dans un petit bois. Il y avait un champ en friche à côté, sur lequel on a fait un jardin. Comme on avait les poids lourds, on pouvait faire plein de récups. En deux cargaisons, on avait assez de matos et on a construit la cabane. Et en juillet 2011 s’est tenu le camp No G. C’était le grand camp de l’été, contre la tenue en France du G8 et du G20. J’y ai posé ma cantine et Lo le bibliobus. C’était en face de chez nous et on faisait office de responsables, vu qu’on avait aussi été les seuls de la zone à soutenir la venue de ce camp. Ceux et celles qui occupaient depuis plus longtemps avaient manifesté des réticences à voir des nouveaux débarquer.

Les « anciens de la zad » avaient en effet un peu peur de ce que pouvait donner ce genre de camps. De notre côté, on ne mesurait pas non plus complètement toutes les retombées potentielles au niveau de la répression. Au final, ça s’est bien passé, c’était plutôt tranquille. Après une chouette fête à la fin du camp, on a entamé un road-trip d’un mois et demi avec les autres de la Bellish’.

Mais quelques personnes ayant participé au camp no-G n’avaient pas eu envie de repartir, demandant si elles pouvaient rester un peu. Comme on s’entendait bien avec elles et qu’elles ne savaient pas où aller une fois le camp démonté, on leur a dit de se poser sur la friche de la Bellish’ ; on ferait le point au retour du road-trip. Quand on est revenu, on s’est aperçu qu’on ne savait pas trop quoi faire avec tous ces gens qui s’étaient plus ou moins installés. On les aimait bien, mais on n’avait pas du tout prévu de vivre à autant, tandis qu’ils n’avaient pas du tout envie de partir. On est tous restés un peu dans le flou. Ça a marqué le début des problèmes concernant la légitimité de qui devait ou pouvait habiter là. Il y avait trop de monde. On se rendait compte que même au sein du groupe initial, on n’avait pas les mêmes exigences et le même degré de patience. On commençait à se découvrir dans le conflit, alors qu’on avait jusqu’alors toujours réussi à trouver des consensus.

À la Bellish’ vous commenciez à nouer des liens avec les agriculteur·e·s du coin ?

Oui. Au printemps 2011, on n’avait pas pu faire de jardin à la Boissière à cause du déménagement, mais on avait vraiment envie d’en lancer un dans le grand champ qui était en friche à la Bellish’. Sauf que ça représentait beaucoup de taf à la grelinette12. On a réussi à chopper Bernard, un agriculteur des environs, quand il passait en tracteur et on lui a parlé du projet. On lui a demandé s’il pouvait nous aider à le faire à la machine et il a accepté. Au final, on s’est lié d’amitié avec lui. On sentait qu’il était intrigué par les squatteur·e·s, les gens qui vivaient dans la forêt, tout ça. Lui est producteur de lait sur une exploitation de taille moyen, en « conventionnel ». Il a 80 vaches, ne vit pas loin et fait partie des agriculteurs impactés par le projet d’aéroport.

Au début, il a souvent refusé les invitations à manger. Il était un peu timide et avait aussi sûrement un peu peur du jugement des gens du coin. Mais on le voyait de plus en plus. Et puis, au printemps 2012, tous les agriculteurs de la zone ont reçu un papier de Vinci leur annonçant que les travaux de l’aéroport n’allaient pas commencer cette année et que l’entreprise pouvaient leur redistribuer temporairement les terres dont elle ne servait pas. On voyait ça avec méfiance : comme les terres redistribuées étaient en partie des terres occupées, ça risquait de créer la discorde entre les agris et les squatteur·e·s... Du coup, on a pris les devants et on a réfléchi à la manière dont on pourrait retourner cet acte de division en un acte fort. On a organisé plusieurs réunions en urgence. Il y avait des paysan·e·s qui étaient clairement allié·e·s dans la lutte, mais aussi d’autres pour lesquels c’était moins clair. En discutant avec Bernard on s’est rendu compte qu’il ne savait pas trop quoi faire de cette parcelle bonus, alors on lui a proposé d’essayer quelque chose avec lui. On avait eu pas mal de discussions ensemble sur ses pratiques agricoles étant donné qu’il cultivait en conventionnel ; et il nous avait souvent confié qu’il en avait un peu marre et qu’il se posait des questions.

Mais il est très difficile de faire machine arrière quand on a une exploitation de ce type. Les éleveurs sont pris à la gorge par les emprunts bancaires liés à l’achat du matériel qu’ils doivent rentabiliser avec des contraintes productivistes. Pire : Bernard avait accepté de l’argent de Vinci pour mettre aux normes son installation. Il était au pied du mur, et en même temps il s’en voulait beaucoup d’avoir signé. On voyait qu’il essayait de trouver un moyen de ne pas en rester là. De notre côté, on s’est dit que ce n’était pas parce qu’il avait signé qu’on allait forcément le traiter comme un ennemi. On lui a proposé de l’aider à faire pousser du maïs propre, bio de préférence. Ensuite, on a trouvé les semences et on a mécanisé le moins possible. On l’a fait ensemble, dans le cadre d’une expérimentation soutenue par le Civam13. Pour que ça marche, il fallait tenir des fiches de suivi. Ça permettait de se voir régulièrement, d’aller ensemble dans les champs pour étudier les cultures. On se rapprochait vraiment de Bernard. Il venait plus souvent chez nous, le rapport de confiance grandissait.

Il était content de cette expérience ?

Oui, même si on a malheureusement été pris par le temps. On avait quinze jours de retard pour la plantation, et toute la culture s’est faite avec le même retard. Et puis ça inquiétait Bernard de se confronter de nouveau au monde paysan. Il s’était un peu renfermé dans sa ferme et redoutait les réflexions des gens qui lui reprocheraient de copiner avec les squatteur·e·s.

Mais avec cette expérience, Bernard a découvert l’univers d’entraide de certains paysan·e·s du coin, proches du Civam, qui développaient d’autres relations que les agriculteur·e·s qu’il avait jusqu’alors côtoyés. L’enjeu pour le Civam était aussi de récupérer des semences, il y avait donc un deal avec cet organisme : le paysan s’engageait à redonner trois fois le poids de semences reçues. Et sur l’ensemble de la récolte, il pouvait reprendre des semences pour être autonome l’année d’après.

Au final, on a constaté que le maïs “population”14 qu’on avait choisi poussait bien, même s’il avait un inconvénient : il demandait plus de travail en désherbage, plus de suivi. Mais ça avait marché. On hallucinait même du résultat. En plus, le champ de « population » était situé en face du champ de l’ennemi juré de Bernard, Christophe, qui faisait pousser du conventionnel. Il y avait donc un enjeu : il fallait assurer pour montrer que ce qu’on faisait marchait.

Les variétés de maïs « population » ne font pas 3,5 mètres de haut comme les variétés de Christophe. Alors que le nôtre prenait 50 centimètres en un mois et demi, l’autre gagnait dix centimètres en dix minutes ! Mais on ne s’est pas dégonflés. Bien sûr, quand on en parlait avec Bernard, il y avait un petit peu de mauvaise foi : « Nan mais regarde Bernard, le nôtre, il est beau ! Attends, il y a de ces épis ! C’est ça qui compte, ils sont magnifiques ! Et puis surtout, t’es pas allé mettre plein de saloperies dessus ! »

Le Civam nous a proposés de participer à un bilan avec tous les paysan·e·s qui avaient fait pousser du maïs « population » cette année-là. On y est allés ensemble avec plusieurs épis sous le bras. On sentait que Bernard était stressé : il avait clairement peur de passer pour un con. On avait nos épis devant nous, on voyait pas mal de paysan·e·s s’approcher pour les regarder. En fait, ils étaient impressionnés. Tous disaient qu’ils étaient beaux. Et le retour d’expérience a montré que beaucoup n’avaient pas semé au bon moment : ça n’avait été simple pour personne. À la fin de la journée, Bernard était super heureux, regonflé. On est sortis de la salle et une fois dans la voiture, il nous a dit avec le sourire : « Ah ben, ça s’est bien passé, hein ! » Malheureusement, on était au mois d’octobre, et les expulsions ont mis un terme à tout ça. Une partie des champs n’a pas été récoltée. Mais cette rencontre nous a pas mal fait réfléchir.

En tant que végétarien ou antispéciste15, comment en vient-on à s’impliquer dans un projet avec un éleveur ?

Je sais que je ne verrai pas de mon vivant l’aboutissement des questionnements et raisonnements que je porte sur les animaux et sur les changements qu’on pourrait apporter. Je sais que ça va être un processus lent ; ce qui se passe sur la zad permet déjà pas mal de remises en question. Venir vivre ici m’a fait me décaler de mes positions. Je pense que je suis sorti d’une forme de dogmatisme. Si tu brusques les gens, ça ne marche pas. J’accepte donc le fait qu’ils soient éleveur·e·s et mangent de la viande. Cela fait partie des réalités de ce bocage. Et puis, les éleveur·e·s du coin ont parfois des réflexions subtiles et profondes sur leur rapport aux animaux, souvent plus intéressantes que les autoproclamés « antispécistes ». Ce ne sont pour la plupart pas de gros agriculteurs, et ils sont souvent prêts à mener des réflexions sur leurs pratiques. Il y a certes de l’agriculture intensive mais beaucoup moins qu’ailleurs. Certains paysan·e·s sont même clairement en questionnement sur la production intensive de viande. Quelques-uns participent d’ailleurs à une campagne du Civam, « Afterre 2050 », liée à une réflexion globale sur le réchauffement climatique, les dégradations environnementales et les remises en cause nécessaires des modes d’agriculture productivistes. L’objectif est de réduire l’élevage de 50 % d’ici 2050. Les terres libérées seraient disponibles pour lancer des cultures consommables directement par l’humain.

Dominique, qui est producteur de lait bio et camarade de lutte, adhère à ce projet. Il est très curieux du mode de vie vegan, je l’ai même déjà entendu dire : « C’est vous l’avenir. » Pas « vous les jeunes », mais plutôt « vous les vegans », ou en tout cas les gens qui se questionnent là-dessus, parce que la réalité de l’élevage est catastrophique. Par le biais de Dominique, le Civam a contacté les gens de la zad qui s’organisent autour de ces problématiques. Et il leur a demandé d’organiser un repas végétalien pour son assemblée annuelle, en 2013. C’est le groupe « légumineuses » qui s’en est chargé ; il réunit des paysans du coin et des occupants de la zad qui se sont rencontrés pendant la période des expulsions, en défendant la ferme squattée du Rosier. Ils expérimentent ensemble la culture de différents types de légumineuses qui peuvent constituer une des bases alimentaires dans un régime sans viande.

J’ai participé à l’élaboration du repas avec les personnes du groupe « légumineuses ». Ça s’est très bien passé, les gens étaient super étonnés et très contents de ce qu’ils mangeaient. Ils nous ont même demandé de revenir l’année suivante !

Il n’y a pas que la nourriture : les fêtes de la Bellish’ étaient mythiques, elles aussi...

On n’avait plus l’électricité comme à la Boissière où on pouvait écouter de la musique tout le temps, se réveiller le matin et écouter un disque en prenant son café. Il fallait donc se créer un espace-temps particulier pour écouter de la zic. C’est cela qui a donné les fêtes de la Bellish’ où on était limités par la contenance du bidon d’essence parce qu’on fonctionnait sur un groupe électrogène !

En fait, on écoutait de la musique ensemble - chacun choisissait des morceaux. Avec une vraie envie de faire plaisir aux gens. Ça ne pouvait fonctionner que deux heures par jour, sauf le week-end, où on achetait plus d’essence : on prévoyait pour toute la nuit. On avait besoin de faire au minimum une fête par semaine pour se lâcher. Et puis, on avait un autre truc en commun : notre amour pour la bonne bière belge... et pour la vodka... et pour les frites ! Au final, nos fêtes constituaient un mélange de musique bruitiste, avec plein de décibels, de graisse, de frites, de falafels, de bière belge et de vodka... et, parfois, des drogues.

Il y a eu des batailles mémorables pendant ces soirées. Le mobilier se déplaçait beaucoup ! Il y avait des chaises qui volaient, des tables, des assiettes, parfois même des bûches enflammées ou des pots de peinture. Tout le monde hurlait, tandis que Symphonie gueulait debout sur le bar. On a même fait quelques batailles de bouffe. Il y avait un côté animal. C’était le spectacle, tout le monde avait un peu envie de voir ça. Ça en effrayait pas mal, ça en faisait adhérer d’autres. Les gens se disaient : « On va chez les ché-pers de la Bellish’ ! »

Vous n’étiez alors pas encore impliqués dans l’organisation de concerts...

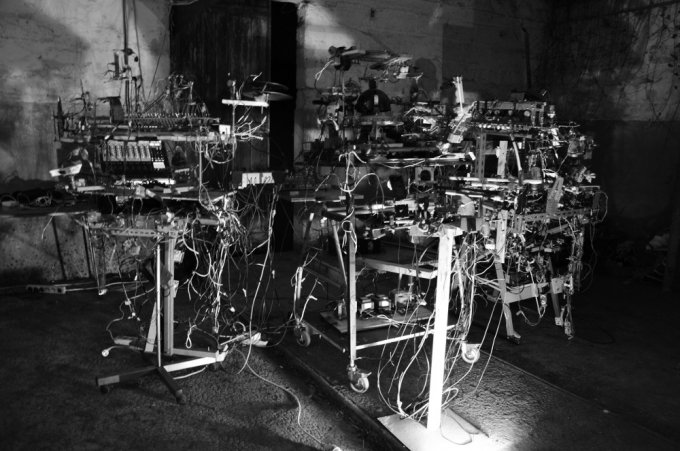

C’est lors de la deuxième année de la Bellish’ qu’on a commencé à organiser des concerts, dans l’appentis de la maison de la Gaité. J’ai d’ailleurs eu mal au cœur quand ils l’ont détruit pendant les expulsions. Le premier concert, c’était Pierre Gordeef. Les gens se disaient que ça allait être un truc bizarre. Mais tout le monde voulait voir ça, et encore plus quand le mot a commencé à tourner concernant ce qu’il avait installé. Ce mec fait du live sur des modules sonores : il assemble tout un tas de mécanismes, de moteurs de brosses à dents électriques, de magnétoscopes. L’ensemble fonctionne sur déclenchement électrique, via des centaines de micro-capteurs disposés sur des modules d’un mètre de haut sur 70 centimètres de large. Il y a plein d’objets partout, des mécanismes qui font taper une fourchette sur une théière, ou bien une cuillère qui vient frapper une corde de guitare. Derrière lui, il tend aussi des câbles sur lesquels il tape. Et chaque capteur génére un maximum de sons différents. Il ajoute à ça un jeu de lumières pendant la performance, qui crée des ombres et tout un univers, et le résultat est vraiment génial. Visuellement, il se passe quelque chose. Bref, tout le monde était médusé. Si bien qu’on s’est dit qu’on voulait recréer ce genre d’ambiances, faire connaître ce genre de musique, même si les gens qui les font ne sont pas toujours faciles à gérer...

On a donc organisé d’autres concerts, jusqu’au Fess’ NoiZ de septembre 2012, reprise noise du fest’noz. Tous les habitants du Bellish’ se sont investis, et ça a bien marché, c’était très intense. Pendant trois jours, sous chapiteau, il y a eu Radical Satan, Mr Marcaille, Sous la terre, Llamame La Muerte, AV2, Condor, Toys are Noise... Tout ça sur fond de LSD, de champis, d’alcool fort, de bière... Une fois que c’était fini, on a tout rangé et on est partis avec deux copines en Normandie, chez des potes. On avait à peine fait trois kilomètres que le téléphone sonnait. On a vu le visage de la copine qui répondait se glacer. En fait, la personne au bout du fil lui a dit : « Vous vous faites expulser dans dix jours, le 16 octobre. » C’était crédible, parce que ça venait de quelqu’un qui nous avait déjà donné des informations fiables. On est donc rentré de Normandie le lundi suivant pour se préparer.

Le Fess’ NoiZ fut sans doute notre dernier moment d’innocence. Avant que tout ne prenne de l’ampleur, avant les expulsions, il y avait quelque chose de très précieux là-dedans. Avec un côté plus léger, coupé du monde, une ambiance de gamin·e·s qui faisaient des trucs interdits.

Tu peux nous parler de la période des expulsions ?

Dès le lundi, on se tenait prêt. On avait décidé de ne pas défendre notre lieu, de ne pas rester bloqués et encerclés par les flic. En fait, on voulait éviter cette confrontation. Beaucoup d’entre nous revenaient de l’action du Chefresne16, pendant laquelle ça avait vraiment bardé : les flics avaient blessé cent personnes en 45 minutes. Tout le monde avait été traumatisé et on ne voulait pas revivre ça.

À ce moment-là, vous aviez peu d’espoir sur les possibilités de résistance ?

Oui, on y croyait peu. Après des semaines et des semaines de conditionnement aux expulsions, on s’était imaginé le pire. On en avait beaucoup parlé sur la zad mais on n’avait pas réussi à déterminer une stratégie de défense commune à la date butoir. Vu la multitude de lieux, il était difficile de s’organiser collectivement, de faire masse. Chaque lieu a donc opté pour sa propre stratégie. Se défendre ou non. Demander de l’aide ou non. On ne voulait pas tomber dans l’obligation d’y aller en force, ni qu’un sentiment de culpabilité s’installe si les gens ne se sentaient pas capables d’affronter la violence des flics ou de résister aux expulsions.

On nous avait dit que la Bellish’ serait le premier endroit qu’ils allaient expulser, parce qu’apparemment ils nous prenaient pour les plus « radicaux » du coin. Et on se disait que ça craignait pour nous.

Pourquoi cette réputation ?

Comme on habitait à côté de la route, on les avait pas mal fait chier, parfois sans se cacher. Ainsi de ce jour où deux fourgons de gendarmes garés devant chez nous se sont fait arroser de purin. On leur a lancé des poches de purin comme bombes à eau. C’était vraiment dégueulasse. Les uniformes devaient attendre les ordres sans bouger et en prenaient plein la tronche. On les chambrait, tout en sachant qu’on était un peu en train de griller notre lieu.

Il y avait aussi eu cette soirée avec le groupe Bonne Humeur Provisoire - les flics étaient passés parce qu’il y avait trop de bruit. On était en train de danser quand la musique a cessé. Soudain, derrière la table de mixage, il y avait un keuf à la place de notre pote... On était quarante, et on a bien fait comprendre aux flics que ça n’allait pas le faire s’ils ne partaient pas. On était chez nous. Ils ont fini par se casser et la sono est repartie de plus belle.

On a donc déménagé notre lieu le week-end parce qu’on était persuadés qu’ils allaient venir le lundi. Le dimanche soir, on a fini le déménagement très tard et on a décidé de dormir sur place. On avait emmené tous nos véhicules et nos affaires chez un habitant, à quelques kilomètres en dehors de la zad. On en est revenus à trois à deux heures du mat. On était crevés, il faisait un temps de merde, si bien qu’on a coupé par la Gare sous la pluie. On marchait depuis quelques mètres quand on a vu une salamandre ! On a passé un quart d’heure à l’observer à la frontale. On trouvait ça génial, on se disait que c’était un signe - je crois qu’on avait alors envie de voir des signes partout. Puis on a décidé d’aller se coucher parce qu’on devait se lever tôt. Et là, on a refait deux mètres et... bam ! Une autre salamandre ! Et re- émerveillement : « Oh ben dis donc, deux salamandres dans la même soirée, c’est incroyable ! »Finalement, on s’est aperçu qu’il y en avait partout, c’était la nuit des salamandres ! Sur cinq cents mètres de chemin, on en trouvait à chaque mètre. Ça devait être une nuit de reproduction. À la fin on était complètement blasés : « Tiens, encore une salamandre, oh ben c’est original ! »

Le lundi matin, on s’est installés dans le chemin d’en-face avec une table de pique-nique, et le petit déj’. Et on les a attendus là. On se disait qu’ils allaient arriver de manière très violente, on voulait créer un décalage. On a donc passé notre journée attablés avec des gens qui passaient en vélo. Mais finalement, les uniformes ne sont pas venus. On s’est dit qu’il s’agissait peut-être d’une nouvelle rumeur, qu’ils ne viendraient pas du tout. On a quand même terminé d’embarquer les derniers trucs. On avait eu une journée de répit.

Le lundi soir, j’ai décidé de dormir une dernière fois dans ma cabane. J’y étais un peu attachée : je l’avais construite et j’y avais passé des bons moments. On s’était donné rendez-vous à cinq heure du matin le lendemain, dans une petite forêt derrière la Bellish’. Une heure plus tard, on a entendu les premiers talkies qui crépitaient, les premières voitures de keufs. Ils étaient nombreux. Voilà, les expulsions commençaient.

On a vite appris qu’ils expulsaient la Gaité et on s’est rendu là-bas. Des gens étaient sur le toit, un périmètre de sécurité avait été dressé autour du bâtiment. Tout le monde était assez calme. L’humeur n’était pas trop à la confrontation : il y avait de la colère, de la tristesse, tout se mêlait. On soutenait les potes qui étaient sur le toit - le dernier est descendu à neuf heures. Les habitant·e·s étaient rassemblés dans la cour de la Gaité, les flics les relâchaient petit à petit. Puis, ils ont embourbé une pelleteuse ; ça nous a fait chaud au cœur. Tout le monde cherchait des phrases assassines à leur balancer. Et on voyait qu’il y avait quelques flics qui étaient troublés. De notre côté, on savait que ce matin-là il n’y avait rien d’autre à faire que de gueuler.

Avec les expulsions, on a perdu notre lieu et nos bases. On a eu du mal à garder le collectif et on s’est plus ou moins repliés chacun sur soi. Avec l’équipe de la Bellish’, on a réalisé nos derniers projets communs : une cantine pour la manif de réoccupation, deux CD de compilation de soutien à la zad, des cartes postales sur les expulsions – il s’agissait aussi de collecter un peu de thunes. Et on s’est quand même pas mal retrouvés sur la défense du Sabot17 ; on a essayé de passer du temps ensemble à ce moment-là.

À part pour la manif de réoccupation, votre cantine n’a pas servi au ravitaillement pendant les expulsions ?

On s’était dit que notre cantine serait utile pendant les expulsions, mais on s’est vite aperçu que d’autres avaient pris le relais. Par exemple au Sabot, où une cantine de fortune s’est mise en place. Le premier soir, c’était dérisoire : trois gamelles et quelques assiettes alors qu’on était une centaine de personnes. Mais quand on est revenus le lendemain, il y avait une montagne de bouffe, de matos, de vêtements. Je me rappelle du free-shop dans le mobile-home du Sabot : on avait essayé de le ranger vite fait le premier jour, et le lendemain l’espace débordait d’habits ! Il y avait des gens qui venaient filer des trucs le soir, quand les keufs n’étaient pas là. On a aussi appris qu’il y avait une base de ravitaillement à la Vache rit.

Tout ça nous allait bien, parce que sur le moment on avait envie d’être dans la défense directe des maisons plutôt que de faire la cantine. On a ainsi passé du temps derrière les barricades du Sabot. Pour nous, les flics se tiraient une balle dans le pied en saccageant ce lieu. Beaucoup de gens qu’on ne connaissaient pas venaient nous aider. Ils n’avaient pas peur de nous, malgré nos looks de guérilleros. Il y avait une générosité de ouf : on sentait qu’il y avait une certaine force qui commençait à se mettre en place. Et puis on avait l’impression que les flics n’étaient pas très à l’aise. Ils entraient dans le Sabot mais n’allaient pas jusqu’au bout. Le premier jour, on s’attendait à une intensité équivalent à celle du Chefresne, mais finalement il n’y a pas eu de flashball, ni de gros blessés.

On a vite compris qu’ils auraient bien voulu ne pas trop faire de vagues. À dix heures le premier matin des expulsions, le préfet a annoncé que tout était sous contrôle alors que c’était l’inverse : rien n’était sous contrôle. Ils avaient détruit certaines maisons, mais les barricades étaient de plus en plus grosses, et il y avait clairement de la résistance.

Concernant la bataille du Sabot, j’ai le souvenir de trois jours de combat intense jusqu’à ce que ça se stabilise un peu. Il pleuvait, et tout s’enchaînait : lacrymos, jets de pierre, construction et reconstruction de barricades... Je me souviens de ce moment marrant quand les flics sont venus virer une bagnole cramée au milieu de la route. Ils étaient totalement empêtrés dans ce merdier. Ils sont venus avec un câble, en mode « tortue », à huit pour l’attacher, sous une pluie de cailloux, et au moment où ils ont reculé le câble leur a pété à la gueule ! Tout le monde les a chambrés.

Il y a aussi eu cette nuit où les flics ont oublié trois des leurs dans ce qu’on a appelé le Champ de Bataille, à coté du Sabot. Pas la fête pour eux... Quand quelqu’un a signalé qu’ils étaient là, tout le monde a débarqué dans le champ ; les trois keufs ne pouvaient pas se replier. Ils ont fini par se barrer, mais une ribambelle de camions ont dû les attendre, stationnés derrière une haie sans pouvoir partir. T’entendais des « pling », « plam », « poc » » sur le toit des camions... C’était assez jouissif. Ce soir-là, on a eu l’impression que nous les faisions partir. Ça nous a remonté le moral.

Et après les expulsions, ça s’est passé comment ?

Les expulsions ont donné de la force au mouvement mais elles ont aussi tout bouleversé. Le printemps 2013 a été une période tendue sur la zad, avec l’arrivée simultanée de nombreuses nouvelles personnes, qui portaient des visions très différentes. On débattait alors beaucoup du développement des projets agricoles issus d’une partie du mouvement d’occupation et des paysan·e·s en lutte sur la zad. Et on s’est rendu compte que le sujet de l’agriculture divisait beaucoup. Des conflits se sont fait jours autour de la mécanisation, des tracteurs, des manières de cultiver, de la propriété, des zones motorisées ou non motorisées, etc. Le tracteur représentait visiblement dans l’imaginaire de certains le symbole ultime de l’agro-business... Il y avait aussi ancrée chez beaucoup l’idée selon laquelle les agriculteurs étaient forcément des propriétaires terriens, alors que ce n’est pas toujours le cas ici où il y a beaucoup de fermages.

Des rapports de force se sont mis en place de manière assez brutale. Je n’étais pas forcément au cœur des conflits, parce que j’avais compris que tout n’était pas binaire. Via la rencontre avec Bernard, j’avais déjà monté un projet de culture chouette avec quelqu’un qui venait du conventionnel - je savais que c’était possible. Et puis, j’avais rencontré des paysan·e·s qui remettaient en question les approches productivistes.

Sur la zad se côtoient des univers très hétérogènes. Ce qui se joue dans un premier temps tient souvent à la confrontation entre des individus, leurs cultures et leurs a priori : des gens de la ville qui ont parfois des idées bien arrêtées sur l’écologie, des gens de la campagne qui ont peur des « marginaux », des cultivateur·e·s qui peuvent avoir des idées arrêtées aussi sur les manières de travailler...

On a alors commencé à se voir de plus en plus entre personnes antispécistes, on se savait très minoritaires. Depuis les expulsions, il y avait de plus en plus de produits animaux dans les repas collectifs. Parfois même, rien n’était prévu pour les vegans... On se rendait compte qu’il n’y avait plus autant d’attention portée à la nourriture. Pour moi, quelque chose se perdait, et je me suis pas mal renfermé. Avec des potes, on a quand même décidé d’organiser une semaine de discussions sur l’antispécisme en juillet. On tenait à ce qu’il y ait une rencontre avec les éleveur·e·s. À ce moment-là, beaucoup de gens semblaient refuser l’agriculture en bloc, alors que de notre côté on cherchait à faire bouger des lignes : il fallait trouver des liens, des points de convergence.

Quelques éleveurs sont venus à cette semaine de discussions, mais il a fallu les convaincre que ça n’allait pas partir en échanges violents. Ils étaient méfiants parce que depuis huit mois tout se passait au rapport de force, avec parfois des accrochages physiques.

Cette tension était palpable. Comme lors de cet incident qui a dégénéré à propos du chien d’un chasseur, à la cabane du Far West, avec un blessé à la clé. Je me trouvais alors avec Noé, boulanger antispéciste, et on nous a appelés pour qu’on intervienne. En fait les gens du Far West gardaient chez eux un chien de chasseur qui s’était éloigné de son maître. Ils l’avaient capturé parce qu’ils estimaient que le chien avait l’air malheureux et maltraité. Et ils ne voulaient absolument pas le rendre. Les chasseurs étaient en colère et en route pour le récupérer... De leur côté, ceux qui l’avaient pris expliquaient que le chien voulait rester avec eux dans la cabane. Il faut dire que la porte était fermée... Ils affirmaient également que le chien avait l’air triste, sachant que ce type de basset a de toute façon une tête un peu renfrognée - pas vraiment Flipper le dauphin...

Quand nous sommes arrivés à la cabane du Far West, un habitant des environs venait de se prendre un coup de pelle parce qu’il avait voulu rendre le chien à son maître. Il était blessé. On est allés discuter avec les gens du Far, qui clamaient que les chiens sont libres. On a essayé de leur parler de la conception de liberté chez un animal domestique, qui de toute façon ne se débrouillera pas tout seul si tu le lâches dans la nature. On a fait redescendre la pression et bien que les chasseurs ne soient pas

franchement nos amis, on est parvenus à un compromis : si le propriétaire venait et si le chien le rejoignait, on le laisserait partir. Évidemment, le chien a couru retrouver son maître une fois la porte ouverte !

Cette question des chiens peut sembler anecdotique, mais elle revient souvent sur la zad...

Si tu parles à Marcel, paysan sur la zad, il te dira qu’en général les relations avec les occupant·e·s se passent bien, mais qu’un des gros problèmes tient à la façon dont certains gèrent leur chien. Je suis plutôt d’accord. Je ne supporte pas ce discours postulant que « le chien doit être libre » quand il transpire la mauvaise foi et camoufle l’incapacité à s’occuper d’un animal correctement. D’autant que c’est interprété comme une pensée antispéciste...

Je me sens en permanence en questionnement sur ce sujet. Et je déteste les gens qui ne gèrent pas leur chien. Quand t’es éleveur et que des chiens viennent attaquer ton troupeau, tu te braques – c’est logique. Idem quand tu marches dans le coin et qu’une meute commence à se montrer menaçante.

Tu disais que la période post-expulsions, c’est-à-dire l’année 2013, avait été très conflictuelle. Deux ans plus tard, qu’en est-il ?

Tout a changé, c’est comme le jour et la nuit. La première année, surtout lors des mois qui ont suivi les expulsions, toutes les discussions se faisaient dans la confrontation. Beaucoup de gens présents n’avaient pas vraiment d’attaches. Ils débarquaient, venaient avec leurs rêves et leurs problèmes. Certains commençaient à construire leur lieu, d’autres ne savaient pas où aller, c’était compliqué. Mais au travers de ces rapports intenses et bruts, il ressortait plein de questionnements personnels. Tu pouvais te sentir choqué de voir untel s’exprimer tout le temps dans la colère, mais un an plus tard tu te rendais compte que cette personne s’exprimait comme ça parce que son histoire faisait qu’elle ne pouvait alors pas s’exprimer autrement. En 2014, des gens qui ne se comprenaient pas ont ainsi commencé à s’intéresser vraiment les uns aux autres et à faire plus attention à l’histoire de chacun. Les projets collectifs fonctionnaient mieux, se relançaient. On a senti un mouvement qui reprenait de la force. Même si les gens n’étaient pas d’accord, il y avait un facteur en plus : l’écoute. C’est devenu beaucoup plus serein.

On a presque fait tout le tour de tes « passions ». Il n’en manque plus qu’une, la boulangerie...

Quand Félicien a lancé la boulangerie en 2010 aux 100 Chênes, le lieu où il habitait, elle est devenue l’un des premiers points de rencontre entre les occupant·e·s et des habitant·e·s plus anciens de la zone ou de l’extérieur. Pour moi, c’était une vraie richesse. Dès cette époque, des gens sont entrés dans un processus d’apprentissage avec Félicien. Et après les expulsions, on s’est aperçu que deux jours de boulange par semaine ne suffisaient plus pour nourrir tout le monde. Une journée supplémentaire, le vendredi, a donc été lancée par les gens qui se formaient avant les expulsions.

Il était possible de venir faire le pain avec la personne qui était référente le vendredi, pour apprendre en binôme. Je m’y suis mis à ce moment-là. Après une journée à faire du pain, j’ai trouvé ça super satisfaisant, même si je n’avais pas eu le temps de tout comprendre - c’était plus subtil que je ne le pensais. J’ai commencé à y réfléchir, et j’ai persévéré. Et je me suis senti de plus en plus à l’aise. J’ai aussi compris que le pain était situé à la fin de toute une chaîne de savoir-faire : la semence, la culture du blé, la récolte, le moulin, la transformation, etc.

Faire du pain s’inscrit dans une cadence particulière. Quand tu en fais, tu ne fais que ça. Il ne faut rien prévoir d’autre parce que c’est fatigant. Dans le même temps, c’est très satisfaisant, très valorisant. C’est Félicien qui nous a guidés dans ce processus, avec une recherche de perfectionnement, une envie de faire du bon pain.

Comment expliques-tu que cet engagement productif et collectif plutôt contraignant tienne aussi bien dans la durée ?

En février 2014, Félicien a décidé de partir de la zad et donc d’arrêter la boulange. Avec les sept ou huit personnes du groupe pain, on s’est alors demandé si on se sentait de continuer et comment. Est-ce qu’on se lance dans une acquisition collective du matériel nécessaire ? Est-ce qu’on peut tenir la régularité et continuer à faire du pain trois fois par semaine ? Cela nous a semblé jouable ; on voulait continuer. Au mois de mars, on a décidé d’acheter un four. Il y avait de l’argent d’avance, parce que les caisses du vendredi avaient été mises de côté depuis deux ans, justement au cas où Félicien partirait. On avait la moitié du prix du four et on a demandé un peu d’argent à Sème Ta Zad18. C’était un achat collectif, personne n’a eu besoin d’avancer l’argent individuellement. On s’est lancés et on a fait un bilan un mois après : on était super contents.

Venir aider une fois par semaine : l’engagement n’est pas trop contraignant. Ce n’est pas un problème. Au début, on s’inquiétait plutôt parce que les gens avaient l’habitude du pain de Félicien ; mais finalement, tout le monde était satisfait. Il fallait aussi réussir à assurer le relationnel derrière, avec les gens de l’extérieur de la zad qui viennent acheter du pain. Nous devions garder ce contact, c’était un vrai enjeu pour nous. Et puis, ça nous permet encore aujourd’hui de faire des choses ensemble. Parce qu’on a un bon groupe, qui a partagé un moment chouette, celui du montage du nouveau four. Et il y en a plein d’autres, dont le ramassage du bois : il faut aller le chercher en forêt, le couper, on fait ça tous ensemble. Ce sont des moments un peu durs physiquement, mais vraiment cool à vivre.

Et bien sûr, il s’agit aussi d’échanger des savoirs. Tu sais, il y a autant de manières de faire du pain qu’il y a de boulangers. Comme l’une d’entre nous a appris avec un ami boulanger, qu’un autre a un CAP boulangerie, etc, on n’arrête simplement pas d’apprendre. De plus en plus de personnes sont intéressées et on a le temps de toutes les former parce qu’on fait désormais du pain trois jours par semaine. Et puis, on a des retours : les gens font attention à ce qu’ils mangent et prennent le temps de nous en causer. Bref, il n’y a que du positif dans cette expérience. Si on n’avait pas de pain sur la zad, il faudrait s’organiser autrement, parce que c’est vraiment un outil de la lutte - comme les légumes ou tout ce qui peut être produit ici.

Quel est le rapport à l’argent ?

Le pain est mis en libre service aux Fosses Noires. Les gens se débrouillent avec la caisse, c’est du prix libre : chacun donne selon ses moyens. Notre coût de revient est de 1,05 euro par kilo, nous avons donc du pain de qualité à un prix raisonnable. On savait dès le départ que le prix libre fonctionnait du temps de Félicien, nous n’étions donc pas inquiets. Et effectivement, on n’a jamais manqué d’argent. On a toujours de quoi payer la farine. Je trouve vraiment génial que des gens qui n’ont quasiment pas d’argent puissent avoir du pain sur la zad.

De toute façon, ce n’est pas pour la thune qu’on le fait. C’est le mot « valorisant » qui me semble correspondre, parce qu’on se rémunère en savoir-faire. Et en échanges. La zad se met aujourd’hui à produire sa propre farine, mais j’ai quand même envie de continuer à soutenir le paysan à qui on en achète actuellement : c’est un tout petit producteur et un petit meunier. Comme pour la cantine, j’aime bien acheter à des petits producteurs, des petits maraîchers.

Vous vous êtes mis en grève une fois – pourquoi ?

On savait qu’il arrivait que des gens piquent dans la caisse. Il y avait parfois des billets qui disparaissaient. On se disait que la personne en question devait en avoir vraiment besoin. Mais quelqu’un est venu dans le fournil une nuit et a pris dans une armoire la caisse de la boulange où il y avait une centaine d’euros. Là, c’était différent. Cette personne volait un projet collectif, des copains. Ça posait un sérieux problème. On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose, mais je n’avais pas envie que ce soit juste le coup de gueule hebdomadaire du ZadNews19.

Si ça avait été la seule histoire de vol sur la zad, on n’aurait pas lancé cette grève. Mais à cette période, on entendait parler d’autres embrouilles. On s’est donc dit qu’il fallait qu’on se questionne pour que ça n’arrive plus, pour voir comment on pouvait s’organiser collectivement. On se disait aussi que si des gens se sentaient suffisamment dos au mur pour faire ça, il fallait qu’ils puissent en parler, qu’il y avait peut- être besoin d’un espace pour ça.

On a donc décidé la grève du pain, un peu sur le ton de la blague, en se disant que ça allait toucher tout le monde, et peut-être créer un espace de réflexion. L’idée n’était pas de se plaindre, mais de se servir de ce moment pour créer quelque chose ensemble. Au même moment, on a croisé des gens qui s’occupaient d’autres outils collectifs. Quand on leur en a parlé, ils ont spontanément décidé d’arrêter de faire tel ou tel truc, par exemple d’émettre pour la radio. On s’est tous arrêté une semaine, il n’y avait plus d’internet, plus de douche à la Wardine, plus de radio... L’idée c’était qu’on se questionne davantage sur ces outils : ils sont là, tout le monde en profite, mais ils sont trop souvent pris pour des acquis. S’il n’y avait personne derrière, comment fonctionneraient-ils ?

On a publié un texte explicatif dans le ZadNews. On y rappelait notamment que les thunes qui vont dans la caisse de la zad sont en partie destinées à l’anti-répression. Si tu voles la caisse, tu te voles toi-même. Dans le contexte de la zad, un tel vol constitue une attaque directe contre la possibilité de communauté ou la possibilité d’un rapport de confiance. En tout cas, la grève a soulevé de nombreux débats sur ces questions-là, ce qui était le but.

Comment vois-tu l’avenir ici ? Est-ce que tu t’y projettes ?

Je me suis longtemps dit qu’à partir du moment où la lutte serait gagnée, je verrais moins de sens à rester et que je partirais sur une autre lutte. Mais de nombreux liens se sont mis en place, ce qui me pousse davantage à rester. Il fut un temps où je me focalisais trop sur les aspects négatifs, en termes de projets, de rapports humains. Aujourd’hui, je me dis que j’aurai sûrement besoin de partir à un moment ou à un autre, mais je veux me donner du temps pour y penser. De toute manière, si je partais d’ici, ce ne serait pas pour aller très loin – j’imaginerais bien mener un projet de pain dans la région et rester connecté à ce qui se passe ici. En fait, ce n’est pas facile de partir de la zad. J’arrive parfois à saturation, mais je suis toujours content de revenir ici quand je pars quelques semaines. Je m’y sens bien.

Il est de toute façon hors de question de laisser ce qui se passe ici se faire briser. Je ne veux pas que l’aboutissement d’une lutte d’ampleur se résume une nouvelle fois à la scission de ceux qui luttent ou à la victoire de l’État. Pour moi, cette lutte doit déclencher des choses ailleurs, créer un précédent.

Ce qui est important, c’est que l’avenir de cette zone se décide à plusieurs. Ça prend du temps et ce n’est pas facile de se comprendre, d’autant qu’on n’est pas toujours dans des phases d’écoute. Une lutte c’est long, parfois épuisant. Pour ne pas tout envoyer balader, il faut prendre sur soi. Mais il y a beaucoup de positif qui ressort des débats et confrontations. Beaucoup de gens ont évolué.

Pour le moment, on se contente surtout de défendre cette zone, mais j’ai hâte qu’elle devienne vecteur d’offensive. Je voudrais que ça déborde encore plus de la zad et qu’on s’en prenne à ceux qui nous font vraiment chier et pourrissent le monde, comme la FNSEA et les industries qui font la promotion d’une agriculture qui détruit la planète. Les flics sont un symbole facile et ils sont payés pour défendre violemment certains intérêts, mais il ne faut pas oublier qu’il y a de vrais ennemis derrière.

*

Courte chronologie de la lutte à Notre-Dame-des-Landes

Années 60 / 70 – Les paysans contre la politique du vide

Né au début des années 1960, le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes rencontre immédiatement l’opposition du monde paysan. L’Adeca, association de défense des exploitants concernés par le projet d’aéroport, lutte pour que la zone ne se vide pas et reste cultivée. Parallèlement, des comités d’action sont créés dans les bourgs alentours.

La ZAD (zone d’aménagement différé de 1650 hectares) est décrétée en 1974. Le projet est mis en veille dans les années 1980-90.

Années 2000 – « Ni ici ni ailleurs ! »

La relance du projet en 2000 provoque la création de l’Acipa, association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport. L’Acipa mène un méticuleux travail de contre-expertise et d’information. En 2004 naît la Coordination des opposants au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui regroupe aujourd’hui plus de 50 associations, mouvements politiques et syndicats. L’Acipa et la Coordination portent de nombreux recours juridiques contre le projet et se mobilisent pour participer aux débats et enquêtes publics ; mais en février 2008 le projet est déclaré d’utilité publique.

2009 / 2010 – Zone À Défendre, contre l’aéroport et son monde !

À l’été 2009, le Camp Action Climat marque l’implication plus forte dans la lutte de courants écolos radicaux et anticapitalistes. Les “Habitants qui résistent”, groupe d’habitants de la ZAD décidé à aller au-delà des stratégies plus légalistes de l’Acipa, lancent un appel à venir « occuper la ZAD ». Petit à petit, de nouveaux groupes s’installent dans des fermes ou construisent des cabanes, et rejoignent ceux des Rosiers qui avaient ouvert un premier squat sur la zone en 2007.

2011 / 2012 – Vinci dégage, résistance et sabotage...

En mai 2011, un millier de personnes défilent fourche en main sur la zone et défrichent un terrain pour y installer le projet maraîcher du Sabot. La mise en œuvre du projet d’aéroport est accordée à l’entreprise Vinci. Avec la présence permanente des occupants sur la ZAD, les sabotages et résistances se multiplient face aux travaux préliminaires et aux entreprises qui les portent.

Au printemps 2012, des procès se succèdent contre les occupants et leurs habitats. Les pressions, mesures d’expropriations et offres financières se multiplient vis-à-vis des propriétaires, locataires ou paysans qui craquent ou tiennent bon. Le 24 mars, près de 10 000 personnes et plus de 200 tracteurs défilent dans Nantes et y amènent un peu du bocage. Quelques semaines plus tard, des opposants entament une grève de la faim qu’ils tiennent jusqu’à l’élection présidentielle. Le gouvernement s’engage alors à ne pas expulser les habitants et paysans légaux avant l’écoulement d’un certain nombre de recours juridiques.

Octobre / Novembre 2012 – la défaite de César

Le 16 octobre débute l’opération César qui mobilisera jusqu’à 2000 policiers pendant plusieurs semaines. Une dizaine de maisons et cabanes squattées sont détruites, mais les occupants résistent et restent sur le terrain, portés par un vaste élan de solidarité dans la région et dans toute la France. Plus de 200 comités de soutien sont créés. Le 17 novembre, une manifestation de réoccupation attire plus de 40 000 personnes et aboutit à la construction en deux jours de plusieurs nouveaux bâtiments pour la lutte : la Chat-teigne. Les 23 et 24 novembre, des centaines de policiers tentent de reprendre la Chat-teigne et d’expulser des cabanes dans les arbres. Les grands axes de la région sont bloqués et des milliers de personnes se battent dans la forêt de Rohanne ou les rues de Nantes. Le 17 au soir, le gouvernement sonne la fin de l’opération et la création d’une commission du dialogue. Le lendemain, 40 tracteurs viennent s’enchaîner autour de la Chat-teigne. En même temps commence une occupation policière permanente des carrefours de la ZAD qui durera cinq mois. Des dizaines de nouvelles personnes s’installent et une grande période de reconstruction s’amorce.

2013 – Zone libre

En janvier, Copain, qui regroupe des organisations paysannes engagées dans la lutte, occupe la ferme de Bellevue et ses terres. En avril, la commission du dialogue annonce sans surprise que l’aéroport devra se faire nonobstant quelques améliorations. Deux jours plus tard, l’occupation policière, devenue intenable, prend fin et plusieurs milliers de personnes viennent aider au démarrage d’une dizaine de nouveaux projets agricoles pendant l’opération “Sème ta ZAD”. Les événements de masse, festizad, pique-nique et chaîne humaine se succèdent. La vie sur le terrain et les liens avec le voisinage se reconfigurent avec leur lot de décalages parfois tendus et de belles rencontres. L’impuissance de la Préfecture et de Vinci sur le terrain se confirme : les arrêtés juridiques sont systématiquement transgressés et les tentatives de travaux sabotées.

2014 / 2015 – ZAD au futur et ZAD partout !

Pendant l’hiver, les aménageurs reprennent du poil de la bête et annoncent le déplacement des espèces protégées et le début des chantiers. Le 22 février, en réponse, une manifestation de plus de 60 000 personnes et 500 tracteurs submerge Nantes et donne lieu à de nombreux affrontements avec la police, qui bloquent l’accès au centre-ville. Malgré la pression médiatique et les tensions internes, le mouvement réaffirme sa cohésion sur le terrain. Le gouvernement recule une nouvelle fois et reporte le démarrage des travaux.

Le 25 octobre, l’assassinat de Rémi Fraisse par la police lors d’affrontements sur la ZAD du Testet dans le Tarn entraîne une vague de manifestations fortement réprimées. Les ZAD se multiplient face à l’aménagement marchand du territoire. En face, dans un contexte sécuritaire post-11 janvier, les entrepreneurs, gouvernants et leurs complices de la FNSEA s’organisent.

Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on dénombre 60 lieux de vie et des centaines d’hectares de terres reprises à Vinci sont cultivées. Tandis que le premier ministre réaffirme sa volonté de mener à bien la construction de l’aéroport, les opposants – paysans, habitants et occupants – élaborent les bases d’un avenir commun et du maintien d’une zone libre.

- Image A11

1 Voir la chronologie en fin de brochure pour toute indication sur les grandes étapes de la lutte.

2 La musique bruitiste, ou noise music en anglais, est une vaste appellation pouvant regrouper divers genres musicaux. Elle se caractérise par l’assemblage de sons communément perçus comme désagréables ou douloureux, et prend à contre-pied les plus communes définitions de la musique, fondées sur sa dimension esthétique, pour s’intéresser à d’autres aspects de l’œuvre musicale : sa structure, son sens, son effet sur l’auditeur, ou les différentes caractéristiques du son. et pour la cuisine végétalienne Le végétalisme est une pratique alimentaire qui exclut les produits et sous-produits d’origine animale (viandes, poissons, crustacés, mollusques, gélatine, œufs, lait, miel, etc.).

3 Certains prénoms ont été changés.

4 Les Planchettes, un des premiers lieux occupés sur la zad après les Rosiers et la Gaité, a également progressivement regroupé des infrastructures collectives : cabane de réunion dite cabane de la résistance, supermarché gratuit de produits récupérés dans les poubelles des grandes surfaces, internet et téléphone, etc. Se reporter à la carte pour une vue générale des lieux cités.

5 Société anonyme, contrôlée par la profession agricole (donc plus ou moins directement par la FNSEA), chargée de la répartition des terres cultivables.

6 La foret de Lappersfort en Belgique a été occupée pendant plusieurs années pour lutter contre un projet de construction commandé par une filiale de GDF Suez. Entre autres actions les occupant·e·s avaient construit des cabanes et plates-formes dans les arbres. Ils ont été violemment expulsés en 2010.

7 Gendarme spécialisé dans la reconnaissance des individus, généralement accompagnée d’un photographe.

8 Espace de gratuité proposant notamment des vêtements.

9 Loppsi ou Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (2011). Parmi ses multiples attributions, elle facilite notamment la saisie du matériel lors des free parties et l’expulsion d’habitats légers installés de manière « illégale ». Elle a suscité une vive opposition.

10 Le veganisme exclut toute consommation de produits issus des animaux (alimentation, vêtements, etc.), de leur exploitation (travail, loisirs, etc.), ou testés sur eux (cosmétiques, médicaments, etc.).

11 Marché d’intérêt national ou marché de gros.

12 La grelinette permet d’ameublir la terre sans la retourner, contrairement à une bêche, en préservant ainsi l’écosystème du sol.

13 Les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural sont des groupements agricoles et ruraux organisés en réseau. Ils cherchent à favoriser le maintien de l’activité agricole et rurale dans les campagnes tout en tenant compte d’enjeux sociaux plus larges.

14 Mélange de variétés anciennes de maïs sélectionnées pour résister aux conditions locales. Ces maïs “population” s’opposent sur le principe aux semences disponibles aujourd’hui dans le catalogue officiel européen, qui regroupe des variétés commercialisables de maïs exclusivement hybrides, c’est-à-dire des variétés non ressemables.

15 L’antispécisme pose que l’espèce à laquelle appartient un être sensible n’est pas un critère pertinent pour décider de la manière dont on doit le traiter et des droits qu’on doit lui accorder. L’antispécisme s’oppose au spécisme, qui place l’espèce humaine avant toutes les autres. Il inspire des mouvements de lutte contre la maltraitance, l’exploitation et la consommation des animaux par l’homme.