dimanche 12 avril 2015

Vers le papier ?

posté à 15h50, par

7 commentaires

19 éditos. Du tout-premier plein d’allant au dernier qui jette l’éponge en invitant la Mort. Signés par nous ou par des invités, morts ou vivants. De quoi tracer une généalogie foutraque de la version papier d’Article11.

Numéro 1 / La preuve par onze

Article I. Balistique. Vingt-quatre pages. Deux euros cinquante. Dix-huit auteurs, ou bien vingt-quatre, ou quatorze. Dont trois graphistes. Une parution bimestrielle, quinze mille exemplaires imprimés, quatorze mille en kiosques. Une association loi 1901. Dix mille euros de budget, zéro subvention, zéro bénéfice. Trois comptables suicidés.

II. Tactique. On ne sait pas ce qu’on veut. Mais on sait ce qu’on ne veut pas.

III. Amis. Ceux qui ne marchent pas droit (picole ou politique, peu importe).

IV. Armure. « La forme, c’est le fond qui remonte à la surface. »

V. Ligne politique. Peu appréciée du pouvoir en place. Des autres non plus, d’ailleurs.

VI. Bordel. Toujours mieux quand il y en a. Y contribuer.

VII. Révolution. C’est écrit : anarchie vaincra, insurrection viendra. En attendant, pas question de se morfondre.

VIII. Stakhanovisme. « Ce n’est qu’en pompant que vous arriverez à quelque chose. Et même si vous n’y arrivez pas… hé bien, ça ne vous aura pas fait de mal ! » (mantra shadok)

IX. Ambitions. Chatouiller les poils de barbe de Marx, glaviotter les baudruches médiatiques, tomber les fans par centaines, gratter là où ça brille, jouer la beauté du geste, être lu sur les barricades.

X. Champ de bataille. Article11.info, sur le net depuis août 2008. Raison de la migration sur papier : folie des grandeurs.

Article 11. Moralité guerrière. Fontaine de la presse molle, nous ne boirons pas de ton eau.

*

Numéro 2 / Fleur bleue

« Si l’homme tourne décidément à l’automate, s’il lui arrive de ne plus penser que selon les images toutes faites d’un écran, ce termite finira pas ne plus lire. Toutes sortes de machines y suppléeront : il se laissera manier l’esprit par un système de visions parlantes ; la couleur, le rythme, le relief, mille moyens de remplacer l’effort et l’attention morte, de combler le vide ou la paresse de la recherche et de l’imagination particulières ; tout y sera, moins l’esprit. » André Suarès, L’art du Livre.

« C’est beau, on dirait un objet », babilla Carla Bruni devant un satellite de communication indien – à l’occasion d’un récent voyage présidentiel en Taj-Mahalie. La vidéo a fait le tour du web, tant la dame patronnesse y brille par son vide, pendue au bras inculte d’un avatar à talonnettes – vraiment sa moitié, pour le coup. C’est beau, on dirait un objet. Le degré zéro du commentaire, l’abysse intellectuelle, Loana au Louvre. Et pourtant...

Pour être honnête, c’est exactement ce qu’on a ressenti en feuilletant le premier numéro d’Article11, frais sorti du ventre géant des rotatives de notre imprimeur. Soudain, nous n’étions plus seulement un tas de données amassées sur un écran d’ordinateur, un conglomérat virtuel fait de bits et de broc, mais un Objet, une création qui se tâte, se respire, se soupèse, se déchire, flotte dans le caniveau et enveloppe les têtes de poisson. Surplus de chair.

Nulle volonté – ici – de dénigrer Internet et les réseaux qui s’y déploient. Nous en sommes issus (www.article11.info) et n’avons aucunement l’intention d’abandonner les lieux. Là se sont nouées tant de rencontres, d’amitiés et de discussions que nous resterons toujours enfants du Net – c’est en nous, simplement. Mais voilà : il existe aussi une dimension du papier avec laquelle l’écran ne peut réellement rivaliser. Et c’est heureux. Les avantages de l’un (immédiateté, facilités de diffusion et interactivité – éléments renouvelant l’espace public oppositionnel) ne sauraient supplanter ceux de l’autre – ce plaisir éprouvé quand le fond se conjugue à la forme, quand un livre existe autrement que par ses mots, qu’une revue sort des sentiers graphiques battus ou qu’un bouquiniste lutte contre l’envahisseur crétinisant, totems imprimés en bandoulière.

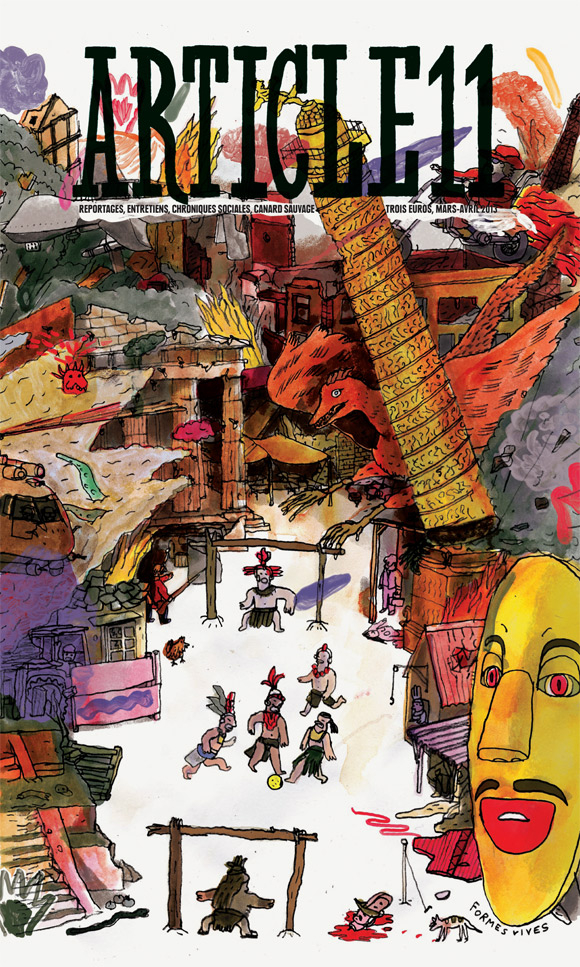

Nous avons souhaité suivre cette voie en passant au papier, privilégier une forme alerte et inattendue. Pas question de répéter un modèle formel, de copier ce qui existe. Si nous travaillons avec ceux de Formes Vives, c’est justement parce que ces compadres graphistes aiment jouer avec la mise en page, dépolicer les polices, surgir là où on ne les attend pas. Exactement ce que nous ambitionnons de faire avec les mots : la mortifère « monoforme » nous rebute, et nous rêvons – modestement – de voguer sur des eaux qui nous soient propres. Comment disait-il, l’infâme Zedong ? Ah oui : « Que cent fleurs s’épanouissent. » La nôtre est bleue.

Il y a un prix à payer, évidemment. Des lecteurs nous reprochant de ne pas nous montrer assez radicaux ou originaux dans nos textes – ou de trop l’être1. Et des commentaires parfois désappointés sur notre format, les couleurs, la danse des mises en page ou la taille des polices. Si ces critiques ne tombent pas dans l’oreille d’un collectif sourd – comme une bouteille se bonifiant avec l’âge, nous comptons bien nous améliorer –, notre approche globale restera la même. Parce que se priver d’un langage graphique et rédactionnel libre serait réprimer ce qui habite Article11 depuis le début : une furieuse envie de ruer dans les brancards en refusant les évidences et les carcans. On s’y tient. Mordicus.

*

Numéro 3 / UtoPie XI

« Cette utopie, ce n’est pas un pays de nulle part où s’évader, ni un système universel, ni un avenir parfait, mais c’est quelque chose qui nous prend aux tripes, qui nous rappelle que nous n’avons pas à accepter les miettes du présent. Il y a toujours un meilleur où aller. Toujours. Et il y a même autant de destinations qu’il y a d’imaginations. »(Extrait de l’introduction aux Sentiers de l’Utopie, livre-film d’Isabelle Fremeaux et John Jordan - Zones, 2011).

Pour les uns, ce seraient les épiceries rurales – « tapies dans l’ombre »2. Pour d’autres, les squats, les scops, les pavés sur les keufs, les free parties, les communautés, les groupes de noise, le graff acrobatique, le sexe libre, les associations de macramé, la colle dans les tirettes, le rap assassin, la poésie des murs, la dérive perpétuelle, voire un peu de chaque... Ou moins spectaculaire : un journal. Utopie discrète, à éclipses, ne se matérialisant aux regards extérieurs (dans notre cas) qu’une fois tous les deux mois. Rythme de sénateur. Ne pas se leurrer, cependant : c’est quasiment un job à plein temps – le salaire, l’ennui et les chefs en moins.

Ce devrait être tout simple, de confectionner un canard. Un traitement de texte, des idées en pagaille, quelques auteurs motivés, des coups de bigophone bien sentis aux retardataires, un passage chez les graphistes3, et bing : à l’imprimeur. Machine bien huilée, taylorisée. En réalité, ce n’est pas tout à fait ça. Ça tombe bien : on se préfère largement en bras cassés foutraques qu’en robots fonctionnels. Et on accepte que, parfois, la mécanique se grippe. Qu’elle hoquette, grince, puis reparte – brinquebalante et obstinée, tortillard empruntant des chemins de traverse au gré de ses humeurs. Trajet biscornu, contrôleurs disparus, destination inconnue.

Ceux qui essayent de faire vivre une petite structure et/ou un lieu de lutte, de rester à l’écart des grandes broyeuses sans âmes, le savent bien : le liant, c’est l’humain, la vie partagée. Les vagues engueulades, les débats sans fin et les coups de bourre font partie du jeu – pas de quoi gréver l’enthousiasme. Derrière, il y a surtout les coudes serrés, les belles rencontres, les galères surmontées, les cuites carabinées, les manifs partagées...

Bref, un canard dissident, c’est d’abord un collectif. Sans atomes crochus entre les participants, sans effet de groupe, ce serait l’enfer. Le grand morne. Privés de soldatesque amicale, on aurait glissé la clé sous la porte avant même le premier numéro, et on pigerait tous au Figaro pour noyer la déception. Mais Papy Dassault peut toujours se brosser, on n’est pas prêt de toquer à sa porte pour autre chose qu’un bourre-pif. Enfin : pas tant que vous serez à l’autre bout, en train de lire ce canard. Ou d’en faire des papillotes.

*

Numéro 4 / L’invité de l’édito – Nicolas Demorand, chef penseur à Libération

Chers rédacteurs d’Article11,

Je vous vois suer sang, eau et rosé tous les deux mois pour proposer un édito digne de ce nom – ce n’est pas normal. Ce devrait être naturel, simple comme bonjour. Mais non, vous chipotez, vous discutez et tergiversez ; bref, ça prend des plombes. Qu’est-ce qui cloche chez vous ?

Ce n’est pas pour me vanter – pas mon genre –, mais quand j’écris un édito pour Libé, soit quasiment tous les jours, c’est torché en une heure. Bim-bam, au suivant ! Il suffit d’avoir l’esprit synthétique, de savoir flotter entre les eaux. Vide mais plein, et vice-versa, stratégie du néant. Tous les grands éditorialistes font de même – demandez donc à Jean Daniel.

Un petit cas pratique, pour vous montrer : vous souhaitez parler de Fukushima et de la question nucléaire dans votre édito ? Let’s go, en deux temps (même pas) trois mouvements. De un, vous prenez un peu de « crainte légitime des populations », de « changement d’ère » et de « péril industriel » (sans trop en faire, hein, on n’est pas à La Décroissance...). De deux, vous contre-balancez illico avec l’ « impératif énergétique », la « psychose malvenue » et cette Chine montante qui se pique de dérober le leadership à l’Occident (ça marche toujours, le péril jaune). Cerise sur le potage à l’eau, vous terminez sur une conclusion prétendant tout et son contraire, genre : « L’avenir s’annonce sombre, mais n’en porte pas moins des promesses d’éclaircissement. Ou pas. » Du principe de la girouette condensé en 3000 signes, le seul moyen de ne jamais se tromper. Magie : ça marche avec tous les sujets, d’Happy Prince William à Dead Ben Laden.

La presse, on ne le dira jamais assez, est affaire de prudence, de conciliation, d’entregent. Foi de Demorand. Il n’y a que les benêts pour croire que les idéaux ont de l’avenir. Si vous voulez vous faire un nom et grimper dans la hiérarchie – comme tout journaliste digne de ce nom –, il faut lâcher les radicalités boutonneuses, changer votre fusil d’épaule au gré des rapports de force. Ou alors vous resterez en bas de l’échelle – comme des loquedus. En clair : adios coke et paillettes.

D’ailleurs, survolant votre canard d’un œil atterré, je me dis que vous auriez beaucoup à apprendre de notre approche. Un stage à Libé ne vous ferait pas de mal. C’est quoi, ces aspérités ? Déjà quatre numéros et toujours pas de pub ? Pas de tribune pompeuse d’Alain Duhamel ? Pas même un petit entrefilet sur le mariage princier ? Pas à dire, vous filez un mauvais coton. Moutons noirs, va.

Bisous

Nicolas

*

Numéro 5 / L’invité de l’édito – Néron, boutefeu antique

Chers scribouillards,

Je n’aime pas votre journal – il me tombe des mains. Mais je dois reconnaître que votre couverture me botte. Pas l’esthétique, le message : « C’est l’été, brûlons tout ». J’y vois un hommage discret, une allusion à mon auguste geste pyromane4. En ces temps si frileux, il est bon que certains continuent à prôner les flammes, la grandiose destruction. Ce n’est pas une position facile, c’est même singulièrement mal-vu, mais le jeu en vaut la chandelle (incendiaire). Quoi de plus beau qu’une flamme judicieusement propagée ?

On a beaucoup glosé sur le grand incendie de Rome. Certains – vils ignorants – ont même écrit que je n’étais pas le responsable, l’artiste à l’œuvre derrière les fourneaux. Balivernes. Non seulement, j’ai mis le feu à ce cloaque déclinant, mais j’y ai pris un plaisir de gourmet, grattouillant ma lyre au sommet du Quirinal pendant que tout cramait – pâmoison. On a écrit que j’étais fou, que je cherchais à me bâtir une postérité, que je voulais une nouvelle Rome à ma mesure – Néropolis. Rien n’est plus faux. Je désirais simplement détruire le vieux monde, il m’ennuyait.

Vous êtes comme moi, je le sens – flammes-addicts. Même si je gage que vous n’assumerez pas publiquement une telle position. Si on vous interroge sur le sens de cette Une, vous parlerez politique, convoquerez la Grèce émeutière, l’incendie du CRA de Vincennes ou le bouillonnant monde arabe. Voire, vous botterez en touche, citant l’invention de ce brave Molotov ou le « Vive le feu ! » des Bérus. Au fond, je vous comprends : dans ce triste monde canadair, comment porter une parole véritablement boutefeu ? Les braves gens n’aiment pas que l’on suive une autre route qu’eux, surtout si on la parsème de cendres. L’admirable Attila aurait mauvaise presse de vos jours...

Rappelez-vous ces valeureux incendiaires, venus, lors des derniers jours de la Commune, bouter le feu à Notre-Dame - projet grandiose. Et les obstacles qu’ils rencontrèrent sur place, quand quelques artistes les empêchèrent de passer à l’acte. Des crétins ! Je ne suis pas fan des situationnistes, mais je dois avouer que, sur ce point, ils ont fait mouche5 : « Ces artistes unanimes avaient-ils raison de défendre une cathédrale au nom de valeurs esthétiques permanentes, et finalement de l’esprit des musées, alors que d’autres hommes voulaient justement accéder à l’expression ce jour-là, en traduisant par cette démolition leur défi à une société qui, dans la défaite présente, rejetait toute leur vie au néant et au silence ? » Jolie question, n’est-ce pas ? La réponse est : non. Les artistes unanimes avaient tort.

Bref, moi, Néron6, Imperator Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, déclare souscrire entièrement à votre message vandale, même saucissonné dans ce carcan violet/bleu bien peu impérial. Une chose me chiffonne, cependant : pourquoi se limiter à l’été ?

Bisous,

Néron

*

Numéro 6 / L’invité de l’édito – Rupert Murdoch, abrutisseur globalisé

Gagne-petits,

J’ai appris récemment – magie des écoutes – que vous ne rouliez pas sur l’or. Que votre équilibre financier ne tenait qu’à un fil7. J’ai du mal à saisir. C’est quoi, votre fucking problème ?

On ne fait pas un journal qui compte avec une mentalité d’épicier. Pour réussir dans le journalisme et ne pas végéter dans l’insignifiance, il faut de l’audace, de la bravoure. La presse est un champ de bataille, seuls les plus forts survivent – scrupules malvenus. Voyez ce brave Alexandre Pougatchev, parvenu russe ayant fait main basse sur France Soir : des idées, de la poigne, de l’argent par brouettes. Sur le long terme, il ne peut qu’être gagnant. Idem pour mon excellent camarade Serge Dassault : des œufs dans tous les paniers – et quels paniers ! –, du Figaro aux avions de chasse, rien de tel pour se mettre à l’abri. Vous avez beau crier au loup, c’est nous qui tenons les rênes. Au-dessus de la mêlée.

Si votre misérable feuille de chou a un jour attiré mon attention, ce n’est pas pour sa piètre qualité, mais pour une raison toute simple : en moins de deux ans, vous aviez réussi à changer de braquet, à vous inviter dans les kiosques tout en conservant votre site. Pas si mal pour un début. Je vous voyais poser les bases d’un empire, consolider vos actifs, à mon image. D’Internet à la presse papier, de la presse papier à l’édition, de l’édition à la radio, à la télévision... L’heure est aux conglomérats, à la progression horizontale – en crabe. Ce que le grandissisme Jean-Marie Messier parvint presque à faire avec Vivendi Universal, ce que j’incarne (le pouvoir absolu), était à votre portée. Mais non. Rien ne vient. Ni rachats ni coups d’éclat. Vous préférez stagner dans une mer de médiocrité, agrippés à des chimères d’adolescent. Pas de pub ? Pas de naïades dénudées ? Pas de courbettes aux puissants ? Mais dans quel monde vivez-vous ?

Avoir raison n’est pas une excuse, pas même une vertu. Voyez : ils sont nombreux à me considérer comme le « grand Satan », le diable incarné ; et pourtant je domine, je reste en place. « Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits », crachouilla un jour un junkie yankee du nom de Jim Morrison. Pour la première et dernière fois de sa vie, ce misérable n’avait pas tort.

J’ai cru comprendre qu’il vous restait une poignée de lecteurs réguliers. Des rêveurs comme vous, j’imagine, des abrutis désargentés, des inadaptés irrécupérables. Si vraiment ils vous sont fidèles, s’ils aiment ce canard, alors je les enjoins par la présente à vous aiguiller sur la bonne voie, à vous inonder de courrier pour exiger du formaté scintillant, du strass et des paillettes. Du bankable, enfin ! Dans le cas contraire, je ne donne pas cher de votre austère peau. Et vous continuerez à carburer au rosé immonde plutôt qu’au Veuve Clicquot.

Camarades, encore un effort si vous voulez être patrons de presse,

Bisous,

Rupert

*

Numéro 7 / L’invité de l’édito – Marc Ladreit de Lacharrière, humaniste & Père Fouettard planétaire à Fitch Ratings

Chers administrateurs d’Article11,

Il n’est jamais simple d’annoncer une mauvaise nouvelle. En ces temps agités, j’en fais quotidiennement l’amère expérience. Pas facile d’être le big boss de Fitch Ratings, troisième agence de notation mondiale. Un jour, c’est la Grèce qu’il faut enfoncer. Le lendemain, le Portugal ou l’Espagne. Bientôt, la France, l’Italie, le Royaume-Uni. Tous ces pauvres gens réduits à la misère, quel malheur... Je n’en dors plus.

Oui, je suis un être sensible. Voire : un idéaliste. J’ai beau être la 71e fortune de France et le principal actionnaire d’une entreprise florissante8, je rêve de faire passer l’éthique avant le fric. « Je plaide pour un capitalisme de solidarité », me plais-je à répéter, humaniste incompris.

Il court tant de préjugés sur mon compte et celui des agences de notation... Standard & Poor’s, Moody ou Fitch ne sont pourtant rien d’autre que des docteurs au chevet d’un monde malade. Ou des professeurs chargés de taper sur les doigts de ceux qui ne respectent pas les règles. Pour ces derniers, c’est vrai, nous sommes impitoyables. Il y a des limites ! Saviez-vous – par exemple – que certains fonctionnaires grecs gagnent encore assez pour se payer le cinoche une fois par mois ? Et ces gens s’étonnent de clapoter dans la fange ? La bonne blague.

Au fait, maintenant. Les limites, vous les avez franchies. Allégrement. Je crois même n’avoir jamais vu une semblable déchéance économique. Un vrai champ de ruines comptable. En vrac, Article11 n’a fait aucun effort pour :

A/ Dégager les recettes nécessaires à une éventuelle entrée en bourse.

B/ Faire entrer au capital des personnes solvables et/ou influentes.

C/ Adapter le contenu éditorial à la demande populaire – people, sexe, foot, ragots politiques, programmes TV...

D/ Ouvrir les colonnes aux revenus publicitaires.

E/ Afficher un contenu libéralo-compatible.

F/ Convier quelques grandes plumes fédératrices, type Ivan Rioufoul, Alexandre Adler ou Jean Daniel.

G/ Développer des stratégies de développement adaptées à l’époque – à l’image de Charlie Hebdo, qui a su prendre le train Guéant à temps pour raviver la flamme, woush...

Bref, vous êtes dans l’impasse. Ce n’est pas faute de vous avoir prévenus. Dès votre premier numéro en kiosque, une dégradation était tombée : de AAA à A+. Cela sentait le roussi, à moins d’une réaction drastique. Mais non, vous avez continué dans cette voie bourbeuse, plus bas à chaque nouvel opus. B+, B-, C+... Et maintenant : F- ! Un non-sens économique. À titre de comparaison, c’est la note que nous aurions donné à l’Atlantide si nous avions été consultés juste après son immersion.

Mon conseil, s’il est encore temps : tailler dans les dépenses. Drastiquement. Rosé, fournitures de bureau, chips de réunion... Toutes ces charges inconsidérées doivent disparaître. Illico ! Dans le cas contraire, comme disent ces fripons de Grecs : gare à vos fesses...

Bisous,

Marc Ladreit de Lacharrière

*

Numéro 8 / L’invité de l’édito : Père Ubu, despote visionnaire

Chères andouilles,

Merdre ! Me revoilà ! En chair et en chair. Prêt à décaniller vos petites existences rances. Vous pensiez que je grignotais les pissenlits par la racine ? À d’autres ! On ne se débarrasse pas d’Ubu ; toujours, je reviens, par les coulisses. C’est que j’ai un destin à accomplir : « Cornegidouille ! Nous n’aurons point tout démoli si nous ne démolissons même les ruines ! », m’exclamais-je en d’autres temps9. L’heure a sonné.

Cela s’est fait très simplement. Je déjeunais avec la Mère Ubu (tripes à la mode de Cracovie et pattes de faisans panées), et nous évoquions la douce époque de notre règne – quand le « croc à phynance » tournait à plein régime et que les têtes valsaient, avec torsion du nez systématique et décollation des oneilles. Entre poire et dessert (poussins en croûte), la vieille outre s’est exclamée : « Je n’en peux plus ! Ce n’est pas une vie ! Une caverne ! Des ours pour voisins ! Une pierre comme fauteuil ! Merdre, regarde-toi ! À ta place, ce cul, je voudrais l’installer sur un trône ; derechef ! Tu pourrais augmenter indéfiniment tes richesses, manger fort souvent de l’andouille et rouler carrosse dans les rues. Comme avant10. »

Elle n’avait pas tort, la rosse. J’avais bien besoin d’une nouvelle capeline à ressort, de talonnettes brodées d’or et d’un hachoir à manants flambant neuf. Alors j’ai hasardé la tête hors du trou, observé la tournure des événements, et l’ai trouvée fort à mon goût. Des gravats partout ; et des avides crétins qui s’entretuent. Comme au début de mon règne, lorsque je m’exclamais joyeusement : « De tous côtés on ne voit que des maisons brûlées et des gens pliant sous le poids de nos phynances. »

Bien sûr, à l’époque, quand je hurlais « Avec ce système, j’aurai vite fait fortune, alors je tuerai tout le monde et je m’en irai », ça semblait ridicule, mais aujourd’hui... N’est-ce pas ainsi que fonctionne votre monde ? J’avais planté la graine, elle a prospéré. De par ma chandelle verte, Ubu est partout. Dans votre boîte à image, dans vos urnes, dans vos pubs, sur les rictus figés de vos décideurs. Il grandit, accomplit sa destinée. Ah, foutre, oui, on s’est moqué de moi – « Est-il bête, ce Père Ubu », s’étouffaient les tartuffes –, on m’a trainé dans la boue, mais aujourd’hui que l’orage est là, on se souvient de ma geste, de mes remèdes. Sanglants, certes – « J’ai l’honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume je vais faire périr tous les Nobles et prendre leurs biens » – mais ô combien salvateurs. Prophète j’étais, prophète je reste.

Et pour bien marquer mon retour, j’aimerais dès aujourd’hui imposer une première mesure : par la force du Décret Ubuesque Périphérique n°11, l’actuel hymne national sera remplacé par la bien-nommée « chanson du décervelage » de mon maître Alfred Jarry. Dont je vous livre le limpide refrain :

« Voyez, voyez la machin’ tourner,

Voyez, voyez la cervell’ sauter,

Voyez, voyez les rentiers trembler,

[En chœur] : Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu ! »

La mesure prend effet immédiatement. Rompez.

Bisous,

Le Père Ubu

*

Numéro 9 / L’invité de l’édito – Le maréchal Joffre, baudruche galonnée

Chères combattantes, joyeux militaires,

Rhââââ.... On me réveille, on me tire par l’uniforme, on me dérange dans mon mortel sommeil et dans mon éternel garde-à-vous... Que croyez-vous ? Que je n’ai que ça à faire ? Que je suis à la disposition des premiers plumitifs libertaires venus ? Qu’il suffit de sonner du clairon pour que j’accoure, képi en alerte et fusil-mitrailleur en batterie ? Allons donc, un maréchal de France est fait d’un tout autre acier ; je n’ai pas pour habitude de servir la soupe aux ennemis de la patrie. Encore moins de leur rédiger un éditorial.

Je trouve d’ailleurs que vous avez bien du culasse... pardon, du culot. Vous vous prétendez antimilitaristes, et vous osez me déranger ? Cessez donc, nous n’avons pas mené ensemble la boucherie de Verdun... Un peu de tenue ! Il fût un temps où votre simple proposition, celle de prendre la plume pour un journal gauchiste, eut été considérée comme un acte de haute trahison. Douze balles dans la peau, et basta. J’eusse commandé avec plaisir le peloton d’exécution – n’en ai-je pas fait fusiller des centaines, de ces hommes qui refusaient de monter à l’assaut pendant la Première Guerre mondiale, qui rechignaient à « grignoter11 » l’ennemi ? J’ai l’habitude, vous en auriez fait les frais. Et du même élan, j’aurais aligné vos lecteurs pour le compte, cinquième colonne au tapis. Je m’y vois d’ici : garde-à-vous... feu !

Las, les temps ont bien changé. On ne fusille plus assez, aujourd’hui. Et on laisse beaucoup trop de liberté aux défaitistes et aux mauvais esprits. Pire, on n’entretient même plus le culte de ces héroïques combattants qui brandissent toujours – ici ou ailleurs - le fier drapeau de notre belle République. Pour un peu, l’anonyme pékin pourrait croire que la France n’est pas en guerre, que ses féroces soldats ne mugissent pas en de lointaines campagnes. Mais si, ils mugissent ! En Afghanistan, par exemple, ils sont encore près de 3 500 à patrouiller et à lutter contre ces salopards d’insurgés. Et il s’écoulera un à deux ans avant qu’ils ne rentrent définitivement dans notre belle patrie. Croyez-vous qu’ils ne combattent pas ? Qu’ils ne se servent pas de leurs armes ? Qu’ils ne font pas de victimes – civiles ou combattantes ? Allons donc : ils tirent, ils blessent, ils tuent. Mais à bon escient.

À ce propos, juste un exemple... Début février, nos troupes tricolores ont été accusées par le New York Times d’avoir causé la mort de sept enfants afghans de moins de 14 ans lors d’une frappe aérienne hasardeuse. Cela faisait mauvais genre, nos soldats semblaient bouchers sans cœur. Le commandement de la force de l’OTAN a heureusement rétabli sa vérité, quelques jours plus tard : « Selon nous, c’étaient des adolescents d’environ 15-16 ans (…). Ils n’ont pas été bombardés parce que nous pensions qu’il étaient des talibans, des insurgés ou des trafiquants. Ils l’ont été car nous pensions qu’ils représentaient une menace. » 15-16 ans ? Bien assez mûrs pour mourir, donc.

Comment ? Ils étaient encore un peu jeunes ? Et quand bien même, il n’y aurait pas d’âge pour crever ainsi ? Ah... je savais bien que j’aurais mieux fait de rester couché ; vous ne pourrez jamais comprendre la noble mission de nos ardents combattants. Je vous laisse à vos illusions pacifistes et retourne à mon sommeil éternel. Mais je vous préviens : si je surprends l’un de vous à pisser sur ma tombe, il lui en cuira.

Bisous,

Joseph Joffre

*

Numéro 10 / L’invité de l’édito – Le Comte Dracula, prince des ténèbres et criminologue avisé

Qu’est-ce ? Qu’ouïs-je ? Sont-ce bien là de sourds meuglements effrayés qui viennent résonner autour de mon cercueil, tintant sur mes canines affûtées – dzing ! - avant d’échouer en mes oreilles taillées en pointe ? Sont-ce des mugissements d’angoisse que je perçois entre les lignes de vos journaux à grand tirage, façon grandes peurs millénaristes et retour d’ancestraux fantasmes ? Je crois bien que oui. Et j’aime ça. Oh que j’aime ça !

Attention, toutefois : ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Il y a loin, très loin, de vos zombies cannibales contemporains – si vulgaires et bestiaux – à mon personnage élégamment aristocrate. Ceux-là sont de lointains descendants, pas des frères de sang. Je le dis en toute modestie, je me situe bien au-dessus de cette piétaille sanguinaire sur laquelle votre monde jase à qui mieux-mieux. De cet acteur porno désaxé que vous avez surnommé « le dépeceur canadien ». De cet autre que vous appelez « le cannibale de Miami » parce qu’il a sereinement entrepris de boulotter en pleine rue le visage d’un SDF. Ou encore de ce troisième lançant au visage de policiers venus l’arrêter les bouts de peau et d’entrailles qu’il s’ôtait à lui-même. Il ne suffit pas d’être sauvagement gore pour atteindre mon niveau.

Foin de « l’apocalypse des zombies » : elle n’est pas pour tout de suite – je serais au courant, quand même ! Mais je ne peux m’empêcher de noter, depuis le calme et éternel repos de mon cercueil transylvanien, que cet engouement pour les faits divers sordides dit beaucoup de votre triste époque : quand on commence à évoquer le grand débarquement des zombies, c’est que la fin clapote à l’horizon. Sombres nuages et sourdes angoisses, le démon en embuscade ; vous avez déjà connu ça, non ? Souvenez-vous, quelques siècles auparavant... Allez-vous, vous aussi, pourchasser les sorcières avant de les brûler en place publique ? Ou organiser de joyeuses processions de fidèles vacillant sur fond de cantiques ? Voire sacrifier quelques tendres puceaux pour apaiser les puissances maléfiques ? Oh, faîtes, faîtes donc : ce serait si amusant. Mes canines s’en pourlèchent d’avance...

Je ris, mais je ne peux m’empêcher de vous trouver stupides. D’une bêtise crasse ! Vous vous emballez sur ces péquins de l’horreur, bavassez à l’envi sur la sauvage épidémie qui vous emportera tous dans un flot sanglant, tremblez devant cette longue nuit des morts-vivants qui marquerait la fin de votre monde dit civilisé. Mais vous ne voyez pas que vous êtes déjà des zombies – le cannibalisme en moins, le capitalisme en plus. Mes nobles semblables, vampires de toutes obédiences (mais de sang bleu), ont depuis longtemps fait main basse sur vos sociétés – ce sont les dirigeants de ces États, organismes financiers et multinationales qui contrôlent vos vies et affament les peuples. Et les forces de ténèbres qu’il vous faut affronter sont tellement plus dangereuses et puissantes que quelques dépeceurs en maraude ! Le monde saigne, les cannibales n’y sont pour rien. Faites-moi confiance, je sais ce que je dis : bon sang ne saurait mentir...

Bisous (dans le cou),

Vlad l’empaleur – aka le Comte Dracula

*

Numéro 11 / L’invité de l’édito – Gaston Lagaffe, compagnon de route

M’enfin !

J’ai tout de suite senti qu’on avait des atomes crochus, vous et moi. On a la même approche de la vie de bureau, c’en est presque troublant. Sûr que je n’aurais jamais cru ça possible. Un journal aussi foutraque que celui qui m’employait à l’époque ? Des retards encore plus salés que les miens ? Des locaux bien plus ravagés ? Pffiou. Fallait le faire. Chapeau, les gars.

Je le disais encore hier à Jules-de-chez-Smith-en-face : « Le journal de Spirou, c’était le bon temps. Pas de surmenage, et il se passait toujours quelque chose. » Marrant, hein, mais j’ai l’impression que c’est un peu pareil chez vous. Le courrier en retard doit s’accumuler, itou pour les colis urgents, les articles à la bourre et les contrats jamais signés (Rogntudjuuuu), mais vous ne vous bilez pas pour autant. Y a des priorité, c’est normal. Pourquoi s’atteler au morne train-train du boulot quand on peut badiner avec Mademoiselle Jeanne, perfectionner un appeau à taupes ou tenter une nouvelle recette de cassoulet-rosé ? Et puis, c’est quoi, six mois de retard pour la sortie d’un numéro ? Une paille.

En tout cas, continuez comme ça : c’est du bon boulot. J’aime bien votre bleu, ça me fait penser aux Schtroumpfs de l’ami Peyo. Ou à mes espadrilles. Et puis votre couverture en jette, c’est bath. Elle me rappelle la fois où les locaux de Spirou avaient été évacués parce que j’avais oublié les morues aux fraises sur le réchaud – j’étais trop occupé à laminer Raoul de la photocopieuse au babyfoot. Après, les pompiers étaient un peu remontés, surtout celui que la mouette rieuse avait pris pour cible. Mais l’essentiel, c’est que les morues étaient bonnes. Un peu croustillantes, peut-être, mais on sentait bien la fraise.

Ne vous inquiétez pas pour les lecteurs. Ils ne vous embêteront pas trop avec le retard. C’est des types bien. Quand Monsieur Dupuis m’a viré pour une bête histoire de vache dans les bureaux, ils ont tellement protesté que je suis vite revenu à mon poste. On peut compter sur eux, ils comprennent que parfois, bah, on perd un peu la notion du temps, on « s’endort en sursaut ». C’est humain, quoi.

Bisous,

Gaston

*

Numéro 12 / L’invité de l’édito : Daniel Cohn-Bendit, girouette en chef & über-tête à claques

Salut les gonzes,

C’est chouette ce que vous faites, je tenais à vous le dire. Je ne rate pas un numéro, ça me rajeunit. Faut dire que vous me faites bien marrer, avec vos postures poussiéreuses. Tant d’innocence, de naïveté, ce n’est vraiment plus dans l’air du temps. Sans déc, faut être sacrément secoués pour s’accrocher comme ça à des ritournelles dépassées. Ou bien très jeunes, limite boutonneux. Je subodore que vous êtes les deux.

Moi aussi, j’ai agité mes petits poings rageurs en criant « À bas tout ! ». Mais c’était une autre époque. C’était vendeur, alors, et ça aidait à tomber les filles. Mais enfin, même quand je faisais le clown devant les flics, je savais déjà que c’était plus un plan de carrière qu’autre chose. J’avais en tête ma reconversion. Vous concernant, j’ai un doute. Vous ne croyez quand même pas à toutes ces conneries ? Si c’est le cas, faut vous poser des questions. Et pas qu’un peu. Faites pas vos Hocquenghem12, merde.

D’ailleurs, si vous avez un peu d’ambition, si vous voulez agripper un bout de pouvoir (la meilleure chose au monde, foi de Dany), vous avez choisi un bon créneau. Le prestige de la presse contestataire, ça fonctionne encore un peu. Avec un brin d’intelligence et de doigté, vous pourrez faire fructifier ce pouvoir symbolique et cette petite passade de rébellion. Il suffit d’un bon gimmick marketing, et roulez jeunesse ! Le mien, le truc de l’ancien soixante-huitard à grande gueule, ça marche à tous les coups. À vous de trouver le vôtre. L’essentiel est que vous basculiez fissa dans les « ex ». « Ex-presse pas vendue », ce genre. Ou « Ex-enragés désormais vaccinés ». Ça claque sur une carte de visite. Et ça se monnaye très bien. Le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière médiatique.

Ce n’est pas si simple de se renier : il faut du talent, des idées. Et une profonde capacité à inverser l’ordre des choses. Ce n’est plus « l’imagination au pouvoir », mais « le pouvoir grâce à l’imagination ». Retournement dialectique. C’est comme ça que je suis devenu « libéral-libertaire ». La formule me permet de continuer à jouer au rebelle sans en avoir à en payer le prix. Et de blouser mon monde. Attendez, je suis quand même intervenu deux fois à l’université d’été du Medef, et on continue à me décrire comme un mec qui rue dans les brancards. C’est à hurler de rire, non ?

Bref, je parlais de vous hier avec Alain Geismar, mon ex-confrère ès chahut sorbonnien ; lui aussi est « passé du Col Mao au Rotary » en un claquement de doigts. Et on se disait que c’était chouette de voir des chouettes nanas et des petits gars motivés comme vous reprendre le flambeau. Ça distrait. Sauf que les barricades les plus courtes sont les meilleures. Et que là, ça commence à un peu trop s’étirer dans le temps. C’en devient presque gênant. Vous vous faites vieux, les ahuris. Faites donc comme nous : tombez le masque !

Bisous,

Dany-le-jaune

*

N°13 / L’invité de l’édito – Christopher Froome, adepte du vélocipède & toxicomane

Chers forçats des kiosques,

Votre curieux canard, je l’ai découvert par hasard, en patientant avant un test antidopage. Il était posé sur la table, dans la salle d’attente. Juste en-dessous de VSD. En temps normal, j’aurais opté pour ce dernier, mais j’étais pas mal défoncé – c’était le lendemain de l’ascension du Mont Ventoux et le Doc avait abusé sur les doses –, alors j’ai feuilleté votre journal. Il y a des trucs qui m’ont bien plu : le graphisme un brin psychédélique, l’entretien sur les drogues13, l’impression qu’une bonne part de vos rédacteurs écrivent leurs textes sous psychotropes, etc. Mais j’ai vite vu qu’il vous manquait un petit quelque chose, que vous lambiniez un peu trop dans les lacets des kiosques. C’est bien beau de la jouer réglo, mais si c’est pour finir dans la voiture-balai, je ne vois pas l’intérêt. Changez de braquet, bordel !

À mes débuts, j’étais comme vous : agneau blanc. Pas question de tricher, de tergiverser avec l’éthique. Alors j’en bavais. Je galérais dans les cols, je galérais dans les descentes, je galérais à plat. L’horreur. Mais à force de voir mes confrères turbiner comme des mobylettes, j’ai changé mon fusil d’épaule. Et accepté les contraintes du haut-niveau. Comme l’a dit mon pote Lance : « Le vélo, c’est moitié mollets, moitié cerveau... et moitié chimique. » 150 % ? Un bon dosage. C’est le même pour les médias, j’imagine ?

Notez que je ne vous pose pas vraiment la question. Parce que vous n’avez à l’évidence pas la réponse. Vous ne stagneriez pas autant après 13 numéros, sinon. Yep, vous faites du sur-place, les sagouins. Vous manquez de peps. Faudrait peut-être arrêter de vous lamenter sur votre compte en banque dans le rouge et vous débrouiller pour y remédier vraiment. Des solutions, y en a des tonnes, suffit de frapper à la bonne porte. Une ordonnance bien ficelée, et roulez jeunesse ! Je ne vous suggère pas de tricher, hein. Simplement de vous améliorer. Accepter quelques petits arrangements avec l’éthique, c’est la rançon du professionnalisme. Demandez à Cahuzac.

Des scrupules ? Allons bon. Vos confrères journalistes n’en ont pas, eux. Et pendant que vous hésitez, d’autres vous dament le pion. S’en mettent plein les narines et les veines pour mieux caracoler en kiosques. Chargés comme des mules. Christophe Barbier ? EPO à fond les ballons ! Nicolas Demorand ? Un sac à coke ! Jean Daniel ? Accro à la MDMA ! Nicolas Beytout ? Crack au taquet ! Ivan Rioufol ? LSD à gogo ! Laurent Joffrin ? Euh, lui, je ne sais pas à quoi il tourne, mais sûr qu’il plane vraiment haut ! Tous, ils lésinent pas sur les doses. Et ça marche : ils en écoulent, du papier, eux. De pleines forêts ! Avec vos pauvres 2 000 ventes en kiosques, ça doit méchamment vous faire envie.

Croyez-moi, vous auriez tort de vous priver d’un petit coup de pouce narcotique. Sur ce, je vous laisse, j’ai un Tour à écraser. Simple formalité. Mais n’oubliez pas : vive la schnouff !

Bisous,

Christopher

*

N°14 / L’invité de l’édito – Barack Obama, ingénieur du son et délinquant planétaire

Bro’ & Sis’,

Je sais, je suis censé être très occupé. Ne pas avoir le temps de badiner. Et encore moins d’envoyer une lettre à un journal obscur paumé dans les kiosques d’une patrie encore plus obscure. Mais ce soir, spleen aidant, alors qu’une nuit torve s’abat sur Washington, j’ai décidé de prendre la plume pour vous révéler la vérité. Une manière de prendre les devants.

Vous n’ignorez sans doute pas qu’on m’accuse d’avoir encouragé la mise sur écoute des principaux dirigeants de la planète et que les critiques fusent. Sur toute la planète, on s’étouffe, on s’indigne, on me vous aux gémonies. Je m’en bats la rate, évidemment. On écoute le monde ? So What ? Il y encore des gens qui l’ignoraient ? Mais on fait ça depuis des décennies ! Notre pays a de grandes oreilles et il s’en sert, voilà tout. Comme Dumbo.

Anyway, je ne me sens pas très concerné. Ce sont mes subordonnées qui ont les mains dans le cambouis, pas moi. Encore heureux. J’ai mieux à faire que me fader les tristes tirades économiques d’Angela Merkel ou les divagations pleutres de François Hollande. Et s’il arrive que la NSA me fasse écouter quelques passages croustillants, c’est surtout pour la poilade. Le reste du temps, si je me m’emmerde, je préfère encore les jeux vidéos – le dernier War in Pakistan est très bon, by the way.

En fait, je n’ai personnellement écouté assidûment qu’une seule cible : vous. Yes sir, je vous kiffe. Et je ne rate rien de vos discussions, engueulades, absurdités – so frenchy. Quand vient le soir et qu’enfin je m’installe au poste d’écoute, je frémis d’excitation en me branchant sur le canal A11, les neurones aux aguets. Qu’ont-ils encore inventé ? Leur canard boiteux va-t-il se noyer dans l’étang faute de thunes ? Roberta-la-borgne couche-t-elle toujours avec le directeur de la publication alors qu’elle est mariée avec son frère unijambiste ? Les flics vont-ils débarquer pour alpaguer Dalmarx-l’azimuté ? Les crânes rasés démasqueront-ils l’infiltré ? La contrebande de rosé frelaté payera-t-elle le frais de la prochaine impression ? Et les graphistes, quand vont-ils tout plaquer pour Le Figaro ? De rebondissement en rebondissement, je vous déguste comme une sitcom. Mieux que Dallas.

Bref, si tout ça a commencé de manière un peu farfelue (la NSA avait localisé Oussama à Saint-Denis, juste dans vos locaux ; légère méprise), j’ai vite pris goût à vos conneries. Et je suis désormais totalement addict. D’où cette supplique : faites en sorte que la prochaine saison de votre série Games of Article11 soit à la hauteur. Mes conseils ? Ne lésinez pas sur les épices et le sexe. Buvez comme des trous. Bastonnez tous azimut. Gueulez à pleins poumons. Continuez sur votre lancée, quoi. Il en va de la bonne santé des relations transatlantiques. Et gaffe à ne pas me laisser sur ma faim – il se murmure que le prochain War in France envoie du lourd...

Big kiss,

Barack

*

N°15 / L’invité de l’édito – Monsieur Lapin Blanc, consultant en retards divers et guide dans Alice au Pays des merveilles

Amis bipèdes,

Je suis en retard ! En retard ! En retard ! Merde, merde, merde ! Ce n’est pas trop tard, pour l’édito ? Votre proposition tient toujours ? Vous ne m’avez pas remplacé par le premier lapin venu, j’espère ? Pour une fois qu’on me proposait autre chose que de la figuration dans une publication pour enfants, ça serait trop bête. Moi qui m’en faisais une joie : un journal politique. Un brin sérieux. Même, qui se la raconte un peu. Et voilà que je fiche tout par terre en arrivant à la bourre. Bordel. C’est tout moi.

Vous n’allez pas m’engueuler, quand même ? Faut pas. C’est plus fort que moi, je suis toujours en retard. Tout le temps. Avec tout le monde. Ça doit tenir à mes oreilles. Carrément classes, mes oreilles. Super seyantes. Mais la vérité : elles me font un putain de CX14 d’armoire normande. Vous croyez que je fends la bise ? Que dalle, je me la prends en pleine face, droit dans les oreilles. Je rame, je piétine. L’heure passe, les minutes trottent, et moi je fais du sur-place. Typique, ça : le coup du lapin.

Comment ça, c’est pas votre problème ? Quoi, un journal à imprimer ? Ah mais, attention à ne pas pousser le lapin dans le clapier, hein. Je m’excuse gentiment, c’est déjà pas mal. Si vous vouliez quelqu’un de ponctuel, fallait faire appel à Roger Rabbit. Sauf que lui, vous ne l’auriez pas eu pour deux bottes de carottes. Son truc, à Roger, c’est plutôt la coke. Ça vous aurait coûté bonbon.

Et puis, on m’en a parlé, de votre canard. De la façon dont vous le faites. Mon agent. Il m’a tout dit. Votre sens de l’organisation. Inexistant. Votre ponctualité. Déplorable. Votre assiduité. Une blague. Alors, les leçons, vous vous les gardez. Vous êtes trop mal placés pour me chier une pendule (tic-tac-tic-tac...) pour quelques heures de retard. On est pareil, vous et moi. Pas dans les délais. Du tout.

Et vous savez quoi ? C’est beaucoup mieux ainsi. Regardez le monde qui vous entoure. Comme moi, il a l’œil collé à la trotteuse. Le cerveau qui égrène les secondes. La patte qui s’agite nerveusement au fil du temps qui passe. Tous, partout, ils n’en ont que pour l’heure. Ça trotte dans leur tête, on dirait qu’ils comptent des billets. Je ne suis pas un exemple en la matière, je le sais bien. Il n’empêche, ça me désole : quel ennui ! Tristesse et morosité. Stress et désolation. Si je n’étais pas si pressé, j’en verserais une petite larme.

Non, croyez-moi, être en retard, ça sera bientôt pile-poil dans l’air du temps. Et du retard à la désertion, il n’y a qu’un bond. Patience. L’an zéro n’est pas si loin.

Sur ce, je me sauve. Je suis à la bourre. Méchamment.

Des bisous,

Lapin Blanc

*

N°16 / L’invité de l’édito – Serge July, ex-boss de Libé et rénovateur indigné

Petits cons,

Je suis colère. Je suis indignation. Je suis rage. Et même : je bous littéralement depuis que j’ai découvert la couverture de votre numéro 16, ce pastiche méprisant de la Une concoctée il y a près de trois mois par les salariés de Libération15. Quelle impudence ! Mes anciens collègues clamaient leur refus des projets nourris pour leur titre par un investisseur sans scrupules, et vous les prenez de haut ? Vous ricanez, genre donneurs de leçon et chevaliers blancs ? Une honte. Et je pèse mes mots.

Je passe sur l’absence de confraternité dont vous faîtes ici preuve. Je me suis suffisamment trouvé en butte, au long de ma brillante carrière (plus de trente ans à la direction de la rédaction de Libération, de 1974 à 2006), aux méthodes de la gauche radicale pour ne plus m’étonner du dédain des convenances dont sont coutumiers ses adeptes autoproclamés. Mais je m’étonne que vous ne soyez pas davantage sensibles à la lutte de salariés se battant pour préserver leur outil de travail. Vous soutenez le patronat, peut-être ? Vraiment, je vous trouve petits. Très petits.

Et pourquoi ne pas applaudir à la soudaine prise de conscience de mes anciens petits camarades ? Après trente ans de gazouillis dans la sens du vent, voilà que les salariés de Libération se rebiffent. Qu’ils agitent leurs mignons petits poings contre cet actionnariat que j’ai, et la rédaction avec moi, tant loué, encouragé, porté aux nues depuis le tournant de la rigueur de 198316. Qu’ils montent une symbolique barricade pour faire échec aux outrances de cette libre-entreprise sur laquelle eux et moi ne tarissaient pas d’éloges17. Qu’ils se découvrent une âme anti-capitaliste, en somme. Vous riez ? Libre à vous. Mais ce n’est pas très sport.

Au fond, vous n’êtes que des jaloux. Des envieux. Sans faste ni paillettes, vous clapotez dans l’aigreur. Avouez-le, vous auriez aimé vous empiffrer comme nous l’avons fait. Vous enivrer de fric, de chic et de pouvoir. Eh bien, c’est trop tard. Le train est passé. Adios les lib(ér)ations. Je vous laisse à votre journal sans pub, sans subventions, sans argent, sans salaires, sans actionnaires, sans locaux, sans investisseurs, et avec si peu de lecteurs. Losers.

Pas de bisous,

Serge July

*

N° 17 / L’invité de l’édito – les filles et les gars d’Article11, foutus démissionnaires

Lecteur, lectrice, amie, ami, amour,

Cette fois-ci, pas d’invité de l’édito. Personne pour prendre la parole à notre place. C’est qu’on a des choses importantes à vous dire. Et il n’est pas question de laisser le premier sagouin venu s’arroger le droit de vous annoncer ce qui nous et (peut-être) vous tient à cœur.

De quoi s’agit-il ? En deux mots (enfin, quatre), de notre prochaine disparition. Prévue. Et choisie. Cela fait un moment qu’on y réfléchit et la décision est finalement tombée : fin des haricots, mort du petit cheval, et tutti quanti. Pas tout de suite, mais très bientôt. Plus précisément, on stoppe les rotatives d’ici deux numéros (sans compter celui que vous tenez en main). Les raisons ? Diverses. Et plutôt banales : l’équipe s’est rétrécie au fil du temps, des bonnes volontés ont quitté le navire, la voilure s’est réduite. Et il y a désormais chez les plus impliqués d’entre nous une forme de lassitude, voire de fatigue. Au vrai, on est cramés. Comme des chapons oubliés au four.

On peut voir cet épilogue comme une défaite. Ou le prendre du bon côté. Considérer qu’avoir tenu près de quatre ans – le premier numéro a été imprimé en novembre 2010 après Jésus Christ – est déjà une forme de miracle. Et que savoir s’arrêter à temps s’avère parfois salutaire. Merde alors, si les Rolling Stones avaient implosé plus tôt, Mick Jagger n’aurait jamais été anobli par la dondon royale made in UK.

*

Avant même l’impression du premier numéro, on l’annonçait : ça ne pouvait pas durer. Impossible. Des bras cassés comme nous, gérer un journal distribué en kiosques ? Pffff, des nèfles ! On n’y croyait pas une seconde. Nos proches encore moins. Et nos dealers, n’en parlons pas.

Au vrai, on a lancé ce canard comme on largue un esquif de papier sur une mer déchaînée. En attente des premières lames de fond. S’il coulait à pic après deux numéros, pas grave, on aurait tenté le coup. S’il restait à flot, on colmaterait les brèches qui fatalement auraient dévasté les soutes, puis on aviserait avec le reste de l’équipage18.

L’excitation du grand large l’emportait largement sur la peur du naufrage. On prenait la route des kiosques la fleur au goulot, naïfs et curieux, les yeux comme des soucoupes. Il y avait tout un monde à découvrir : le graphisme, la diffusion, la distribution, l’impression, l’écriture cadrée, les chroniques régulières, les textes courts, les textes longs, etc. Byzance, quoi.

On explorait ces territoires nouveaux d’autant plus gaillardement que notre logistique baignait dans l’amateurisme intégral – ni thunes, ni expérience, ni réseau. Parfait. « Ma maison ayant brûlé de fond en comble, plus rien ne me cache la vue de la lune qui brille », professait il y a un bail un grigou oriental. Tout pareil pour A11, qui clapotait dans la simplicité volontaire dès ses premiers tours de kiosques.

Qu’importe l’intendance. Ce qui comptait vraiment (et qui compte toujours) ? Les amis. Des pépites bipèdes capables de s’enthousiasmer pour un projet aussi bancal, de suivre et insuffler le mouvement en babillant d’enthousiasme. Qui écrivent, mettent en pages et gèrent les illustrations (Formes Vives dans nos cœurs forever), qui dessinent ou photographient, qui vendent le journal, corrigent les textes, qui encouragent, qui débouchent les bouteilles, voire qui consolent les éploré(e)s. Sans oublier les lectrices et lecteurs d’élite, qui nous lisent, achètent le canard en kiosques, s’abonnent, envoient des chèques de soutien, des lettres d’insulte ou des mots d’amour. Toutes et tous d’accord pour reprendre en chœur cette belle formule d’Hunter S. Thompson : « Quand les temps deviennent bizarres, les bizarres deviennent pros. »

On se plaît d’ailleurs à croire que le grand maître es gonzo n’aurait pas renié notre modus operandi en matière de conférence de rédaction, les bouteilles, la musique et les discussions oiseuses sonnant immanquablement le glas des molles ardeurs studieuses. Absurde et plaisant. Peut-être même était-ce notre moteur, notre manière de baffer la rationalité pour accoucher d’un truc vraiment personnel. Au réveil, même si rien n’avait été mis sur le papier, on savait que le canard avait progressé. Un genre d’alchimie foutraque.

Les débuts, c’est toujours plus évident, plus passionné. Le journal qu’on faisait à l’époque était moins abouti qu’aujourd’hui (logique), peut-être un tantinet difficile à lire pour les premiers numéros, sans doute mal foutu sur certains textes, mais on traçait toutes voiles dehors. Et pendant près de quatre ans, ça a continué ainsi. Avec des hauts et des bas. Avec cette obligation de gagner des thunes à côté, parce que personne n’était payé (le lot de la presse alternative en général) et qu’on a toujours refusé toute forme de subvention. Avec des engueulades épiques, des coups de cœur, de fatigue ou de bourre, des brouilles, des amours, des cuites, des rencontres, des folles soirées et des difficiles lendemains. La vida, quoi.

Si c’était à refaire ? On replongerait sans hésiter dans la mare aux canards biscornus. Par conviction politique, bien sûr. Par amour de la presse papier et de l’objet journal, évidemment. Mais aussi, et peut-être surtout, pour occuper le terrain dans le grand vide actuel et se mêler aux fringants pirates de la presse alternative. Ils sont d’ailleurs nombreux à ne pas baisser les bras, de CQFD à La Brique et au Postillon, en passant par Le Tigre, Z, Rafale, Timult, L’Autrement, Fakir, Timult, Chéribibi, Jef Klak ou Le Nouveau Jour J19. Vous n’allez plus nous lire sur papier après janvier prochain, mais eux seront toujours présents, frimant gaillardement dans les kiosques ou en librairie. On vous laisse donc en bonne et hirsute compagnie.

*

Pour notre part, on y croit toujours. Et on sait qu’on reviendra, d’une manière ou d’une autre (et puis, le site ne baissera pas pavillon, lui). Mais il est simplement temps de passer à autre chose, de se renouveler. Article11 papier a fait son temps. Bref, encore deux numéros – le n°18 en octobre et le n°19 en janvier – et on tire le rideau.

Lecteur, lectrice, amie, ami, amour : on espère que vous comprendrez. On se retrouvera de toute façon, ici ou ailleurs. Et si vous voulez crier « Remboursez ! » et nous huer comme il se doit, on a tout prévu ci-dessous.

Sur ce, bonne lecture. Et n’oubliez pas : un journal qui meurt, c’est un peu de forêt vierge en plus.

Bisous,

Les filles et les gars d’Article11

*

Numéro 18 / L’invité de l’édito – Bruce Willis, sauveur du monde et astrophysicien

Bruce Willis : Boum, oui ça je comprends, boum.

Milla Jovovich : Badaboum.

Bruce Willis : Big, oui, big badaboum.

Milla Jovovich : Big. Badabigboum. Big, boum.

Bruce Willis : Oui, big badaboum.

Milla Jovovich : Badaboum.

(Le Cinquième élément, Luc Besson)

Boys and girls,

Pour être franc, je n’apprécie pas votre publication. Du tout. Et j’aime encore moins votre discours. Je vous trouve pleutres et braillards, comme tous les gauchistes. Pas assez d’action, de muscles luisants, de testostérone. C’est bien joli de faire les marioles en parlant de révolution, youpla-boum les barricades, mais quand allez-vous enfin vous décider à empoigner les guns et à faire feu de tout bois ? Le treillis, c’est la vie.

Vous vous rappelez comment j’ai sauvé le monde dans Armageddon20 ? La classe, non ? Eh bien, si je suis parvenu à pulvériser cet astéroïde de la taille du Texas, c’est parce que j’étais habité d’une détermination sans faille. Je voulais lui botter le cul, au caillou de l’espace. Et j’y vois une parfaite métaphore de la vie. Si quelque chose vous déplaît, il faut l’éclater façon puzzle, voilà tout. Que ce soit un tank, une comète ou une armée tout entière. Tu me coupes la route ? Je sors le bazooka – « Yippee-ki-yay, motherfucker ! »21

Au fond, de votre journal, je n’aime que la couverture. Enfin, une approche pyrotechnique ! De l’action ! Des effets spéciaux ! Du big badaboum ! Quel dommage que le reste ne suive pas... Parce que vous avez beau la jouer frimeurs en couverture, je ne vois pas en quoi le contenu de ce numéro serait armageddonesque. Où sont les explosions ? Les bastons ? Les répliques de badass ? Je scrute, je scrute, mais je ne vois que bouquins, enquêtes, poésie, photos... C’est avec ces trucs de mauviette que vous comptez changer le monde ? Ceci dit, je ne veux pas vous accabler. Et j’ai peut-être quelque chose à vous proposer. Il se murmure à Hollywood que ce numéro est votre avant-dernier. Que dans trois mois, vous serez libres de batifoler ailleurs. Pourquoi ne pas en profiter pour rejoindre la grande famille du film d’action ? Voilà qui vous décrisperait les miches. Avec quelques effets spéciaux et deux ou trois explosions bien placées, votre discours prendrait tout de suite une autre dimension. Article11 en 3D et réalisé par Michael Bay, vous imaginez ?

La baballe est dans votre camp.

Bisous, Bruce

*

Numéro 19 / L’invitée de l’édito – La Grande Faucheuse, dealeuse de mort en gros, demi-gros et détail

« Elles sont cuitas, les bananas ! » (Philippe Risoli, 2001)

Pauvres mortels, tristes mortelles,

Bah voilà. Vous y êtes. La fiesta finale. La grande délivrance. Boum, la mort de votre journal. Ça tombe bien, je suis là pour ça.

[Sourire sadique.]

Pour être franche, ça fait un moment que j’attends ce moment. Depuis votre premier numéro, en fait. Un projet aussi bancal, conduit par une telle équipe de bras cassés, ne pouvait pas durer. Impossible. À chaque nouveau numéro, je guettais les signes de votre disparition prochaine. Je scrutais votre compte en banque, épluchais vos chiffres de vente, cherchais dans vos articles les signes de l’inévitable décrépitude. Je prenais mon mal en patience. Après tout, vous comme moi savions très bien comment l’aventure devait se terminer. La bête dégringolade, le grand couic, et puis le silence éternel des espaces infinis. Classique.

Votre feuille de chou a pourtant mis un certain temps à pousser son dernier soupir – j’ai failli m’impatienter. À plusieurs reprises, je vous ai sentis mûrs pour l’extinction, au bord du renoncement. Mais c’était sans compter sur vos lectrices et lecteurs ; à chaque fois, ils vous ont rattrapés par la manche, remotivés, remis à flot. Les salauds.

[Elle esquisse un rictus de dégoût.]

J’avoue que vous m’avez souvent prise au dépourvu. Il y avait du mouvement chez vous, un joyeux refus de l’inertie. Des lecteurs qui pétitionnent des lettres d’amour, des sujets à gogo, des projets foutraques, des plumes motivées, et même des chiffres de vente à la hausse22... Longtemps, vous avez ainsi esquivé mon couperet. Fichus libertaires qui n’en faîtes toujours qu’à votre tête ! Même la fin du journal, je le vois bien, ne vous écrase pas sous son joug. Pis, vous ne regrettez rien. Vous avez adoré faire ce canard pour des cacahuètes ? Vous refer(i)ez tout pareil ? Décidément, rien ne vous décrassera de vos idéaux.

Heureusement, même les pires choses ont une fin. Voici venue la vôtre. Je note que vous tirez votre révérence peu après la revue Offensive, et juste en même temps que le magazine Le Tigre. Joli compagnonnage. Que vos autres camarades de la presse libre (de CQFD au Postillon, en passant par La Brique, Fakir, Z, Jef Klak ou Rafale23) fassent de même, et les tenants de l’uniformité médiatique molle pousseront un gros ouf de soulagement. Vivement. Ceci dit, ils résistent, vos empaffés de coreligionnaires. Mordre et tenir, qu’ils chantent en chœur. Des teigneux.

[Geste de dépit, où pointe une forme d’admiration.]

Assez bavassé, passons aux choses sérieuses. L’instant fatidique. Épargnons-nous les larmes et l’émotion, les fleurs et les couronnes. Faisons ça simplement, sans pathos. « J’veux qu’on rie / J’veux qu’on danse / Quand c’est qu’on m’mettra dans l’trou », chantait Brel24. J’ai cru comprendre que vous étiez sur la même longueur d’ondes ? C’est parfait, j’ai apporté du mousseux et des cotillons.

[Rire gras.]

Fini de rire, on y va. Enfin, surtout vous. Et passez le bonjour à Lucifer, c’est un vieux pote.

[D’une voix sépulcrale, et un chouïa maniérée.]

MOURREZ, JE LE VEUX !

[Elle lève sa faux, l’abat d’un geste ferme. Article11 papier tombe en poussière. En partant, elle jette un dernier regard en arrière, mime un baiser de ses lèvres grises.]

Bisou,

La mort

1 D’autres se sont reconnus dans cette version papier, et nous en sommes très heureux. Quant à tous ceux qui nous envoyé de gentilles lettres d’encouragement, de tendres marques d’intérêts et de désintéressées contributions financières, ils doivent savoir que nous n’aurons jamais assez de mots pour les remercier. C’est bien pourquoi nous ne le faisons pas...

2 Lors de l’arrestation à grand spectacle de ceux de Tarnac, il y eut des médias assez stupides pour évoquer « une petite épicerie tapie dans l’ombre »...

3 Soit Thibaud Meltz et ceux de Formes Vives, qui ne lâchent rien.

4 Le grand incendie de Rome a vu ses premières flammèches crépiter un 19 juillet (64), soit peu ou prou la même date que la sortie en kiosque de ce numéro 5 – il y a des signes qui ne trompent pas

5 Dans Sur la Commune, signé Debord, Kotanyi et Vaneigem,1962.

6 A ceux qui s’étonneraient de me voir renaître en cette page : n’oubliez pas que tout média digne de ce nom fait appel à des mort-vivants pour booster ses ventes – par exemple, Laurent Joffrin au Nouvel Obs, Christophe Barbier à L’Express ou Philippe Val à France Inter.

7 NdR. : rien de préoccupant non plus. Pour Rupert, un canard qui ne réalise pas de bénéfices n’en est pas vraiment un. Alors qu’il nous plaît - à nous - de nous tenir sur ce fil.

8 Fimalac (dont Fitch Ratings est de loin la principale fililale), possédé à 80 % par ce cher Marc, a vu ses bénéfices augmenter de 38 % pour l’exercice 2010/2011.

9 Dans Ubu enchaîné.

10 Nos plates excuses à Alfred Jarry pour ce détournement d’un passage d’Ubu Roi.

11 Face à ceux qui s’émouvaient du nombre de soldats morts sous ses ordres, Joffre expliqua, évoquant le camp d’en face : « Je les grignote. »

12 Feu Guy Hocquenghem, auteur de Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Col Mao au Rotary (réédité par Agone en 2003), ouvrage définitif et grinçant sur les girouettes soixante-huitardes.

13 « Dans l’Hexagone, tout le monde se drogue », entretien avec Arnaud Aubron publié dans le numéro 9 d’Article11.

14 Coefficient de pénétration dans l’air.

15 Dans l’édition du 8 février 2014. La couverture, qui a fait beaucoup de bruit, clamait : « Nous sommes un journal ». Une proclamation suivie de ces précisions : « Pas un restaurant, pas un réseau social, pas un espace culturel, pas un plateau télé, pas un bar, pas un incubateur de start-up... Les salariés de Libération répondent au projet des actionnaires... » Cette Une se voulait réaction au projet que venaient de rendre public les actionnaires du titre (en un texte intitulé « Le projet des actionnaires de Libération », mis en ligne le 7 février 2014), dans lequel ils disaient leur souhait de monétiser la marque Libé en créant « un espace culture et de conférence », façon « Flore du XXIe siècle », et en déménageant la rédaction de son immeuble historique de la rue Béranger.

16 Et la sortie de « Vive La Crise » en 1984, hors-série de Libé resté ridiculement mythique et qui accompagnait ce tournant. Sur le sujet, lire Vive la crise !, de Sébastien Fontenelle, Seuil (2012).

17 « Moi, je suis pour une économie libérale, résumait-il en 2002. Moi, je suis effectivement pour la concurrence. » Cité dans Libération, de Sartre à Rothschild, Pierre Rimbert, Raisons d’agir (2005).

18 De fiers et braves matelot(e)s recrutés dans divers ports interlopes – principalement aux Philippines.

19 Impossible de tous les citer, veuillez excuser.

20 Nanar à gros budget signé Michael Bay et sorti en 1998. Dans le film, Bruce Willis sauve la planète en se faisant exploser sur le méchant astéroïde.

21 Réplique culte de la trilogie à succès Die Hard. Elle peut se résumer ainsi : « Oh que oui, je vais te défoncer, garnement ! »

22 C’est vrai, nos ventes ont augmenté ces derniers temps. Nous avons ainsi écoulé 2 821 exemplaires en kiosques du n°18 (contre 2 631 du n°17 et 2 491 du n°16). Si on y ajoute un petit millier d’abonnements, ainsi que les ventes directes et celles en librairies, les finances d’Article11 ne se portent pas si mal. En tout cas, ce n’est pas la raison de l’arrêt du journal.

23 Parmi bien d’autres. La mort se la joue grande gueule, mais il y a bien plus de vitalité dans la presse libre que la Grande Faucheuse ne le reconnaît. Pour que cela continue ainsi, il faut acheter ces titres ou les voler, les lire et les aimer – ils le valent bien.

24 Dans « Le Moribond », 1972.