mercredi 10 avril 2013

La France-des-Cavernes

posté à 01h32, par

16 commentaires

Quatre ans que Jane Sautière n’avait publié. On avait hâte de lire son dernier livre, consacré au thème du vêtement. Oui, cette fois, pas de prison, pas de maternité, mais des habits de tous les jours, de deuil ou de fête. L’occasion, à la sortie de ce sublime « Dressing », de revenir avec cette amie de route sur notre propre histoire, faite aussi de mots et de routes. Sortie du placard et lettre ouverte.

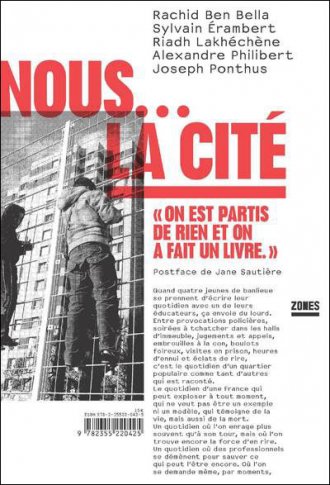

C’est peu dire que nous ayons une affection mâtinée d’admiration pour Jane Sautière. Bouleversés par la lecture de ses Fragmentations d’un lieu commun (Verticales, 2003) et de Nullipare (Verticales, 2008), nous l’avions rencontrée avec Lémi pour un entretien (Article 11 papier, n°2, « Être là ») qui, comme cela arrive parfois, se prolongea par la certitude d’avoir vécu une belle rencontre. Qui en entraîna donc logiquement d’autres. C’est presque tout aussi logiquement que je lui proposai d’écrire la post-face de Nous... La cité (Zones, 20121), ouvrage lui-même prolongement et parallèle des chroniques « Sévice social » du site et du journal.

Ça nous fait beaucoup de lignes, tout ça, de prolongements, de parallèles, de lignes qui se croisent, de lignes qui s’écrivent et parfois se détournent. Comme, aujourd’hui, hélas, la mienne et celle d’Article11. Rien de bien méchant, juste un peu d’amertume.

Cela dit, les mauvaises nouvelles étant souvent compensées par les bonnes, c’est en fin de semaine dernière qu’est sorti le nouveau livre de Jane, Dressing, toujours chez Verticales. Elle avait essayé de la jouer modeste au téléphone : « Oh, tu verras, c’est trois fois rien, c’est juste une histoire d’habits et une visite de mon placard... »

Alors voilà, puisque tout est lié en matière de trame, de fil et de ligne dans l’habit ou dans l’écrit, puisse cette petite lettre ouverte à Jane signer et signifier autant la joie de la rencontre, du temps partagé que ce soit avec elle, avec les loulous de Nanterre tout autant qu’avec ceux et celles, connus ou inconnus, fidèles commentateurs ou simples lecteurs d’Article11.

La vie continue, d’autres habits seront usés, d’autres placards ouverts, d’autres lignes tracées.

En espérant s’y rejoindre.

*

Chère Jane,

Tu voudrais, je crois, que ton livre soit ouvert comme on ouvre une armoire pleine d’habits ; tu préfèrerais même, mais le souvenir de tes lignes du début est déjà aussi vaporeux que la mousseline, qu’une armoire soit ouverte comme on va lire un livre.

Du coup, je ne sais dans quel sens prendre l’affaire. Ils ont écrit et ils s’habillent, les gars de Nous... La cité, pour lesquels tu as fait cette si belle post-face. Peut-être même qu’ils se sont habillés avant que d’écrire. On va dire que les deux vont ensemble ; trame liée.

Une fois le manuscrit rendu, ce que notre bouquin ne peut forcément plus dire ni raconter, il y avait ce qui devait être la dernière audience pour Riadh, celle où, au vu de toute son avancée, il était jugé pour sa demande d’effacement de casier judiciaire. Je n’étais plus éducateur sur le quartier et avais grugé quelques heures à mon patron pour venir le soutenir malgré tout.

Au pied de la tour du tribunal, Riadh était en avance ; il était habillé. Pas de cette façon ostentatoire qui montre que le loulou de banlieue veut calquer au modèle du système judiciaire régnant, non, pas de costard clinquant. Pas de cette façon du gars qui surjoue son môme de banlieue, non, surtout pas de jogging. Quelque chose d’évident, petit pull noir cintré qui laisse dépasser le col d’une chemise blanche, pantalon ajusté, chaussures, sourire.

Je sais que, pour la première fois de ma carrière – qui n’en étais plus une – j’eus le sentiment qu’un môme venait mieux habillé que moi à une audience, veste et cravate de rigueur. Je l’ai pris en photo.

Sa posture, sa sérénité.

Son évidence.

Dès lors, je crois que j’ai dû trouver une excuse à la con pour ne pas assister au jugement, prétextant un truc à faire. Je savais que c’était fini, tout ça ; il avait trouvé ses habits, sa façon d’être là. Le tribunal ne m’a pas démenti.

C’est ce que tu racontes dans Dressing, que tu sous-entends, à quel point le vêtement impressionne – et j’entends aussi par là le sens impressionniste. Un rien, une évidence, comme je disais, comme tu l’écris.

Et puisque tu ne nous as pas épargnés dans ta jolie post-face, c’est à mon tour de t’en vouloir un peu : tu ne parles presque que de toi, dans ton Dressing, dans tes armoires et tes placards ; et ceux que tu dévoiles en creux, j’aurais aimé les lire. Ces parents du début, bien plus. Ces détenus dans les coursives au hasard de talons-aiguille. Ces vendeurs de Rochechouart. Les lire plus, comprendre leur propre rapport à ces vêtements que tu portes.

Mais je sais que je me plante et qu’en parlant de toi, tu ne parles que d’eux, à moins, encore une fois, que ce ne soit l’inverse.

Je me plante d’autant plus que je sais avoir eu cette chance infinie, rare, de continuer à voir Riadh, Sylvain, Alex et Rachid après avoir travaillé avec eux, non plus en tant qu’éducateur, mais que co-auteur, obligations éditoriales obligent – elles ont bon dos, les obligations, on s’est plus amusé d’elles pour continuer à se voir qu’on ne les a subies...

J’en reviens aux habits. Se faire un point d’honneur à venir cravaté à n’importe quelle audience, aux fêtes du quartier aussi, garder toujours le bout de tissu dans la poche avant du sac au cas une comparution immédiate... Marteler avant chaque jugement prévu le paternel – ou maternel ? – « Et surtout, tu viens bien sapé, hein ! », ce à quoi il m’était invariablement répondu « Oui, oui, t’inquiète... »

Et s’inquiéter quand même.

C’est un des nombreux travers de notre métier de bâtard, de social-traître, de contrôleur qui explique au contrôlé qu’il vaut mieux être poli et rasé de frais plutôt que d’envoyer tout valser et cramer alors qu’il aurait toutes les raisons pour le faire. Mais je ne t’apprends rien.

Au fil du temps, ma cravate est devenue source d’inquiétude. « Y a qui qu’est jugé aujourd’hui ? » Pour désamorcer l’affaire, je dus venir aussi cravaté sans raison. Les remarques se portaient alors sur les chaussures qui n’étaient pas cirées, la chemise pas repassée, la coiffure négligée ; bref, ce qui fait accord, ou non.

C’est ce moment miraculeux que tu as dû relever dans le bouquin où ils se demandent comment venir habillés avant d’aller à une conférence à Paris ; un peu comme, je crois, quand la Bovary trace ses futurs trajets dans la capitale sur une carte en rêvassant à ses futures tenues et à l’amant rêvé.

Rachid, Sylvain, Alex et Riadh, chacun à leur façon, ne se vêtent plus comme on entendrait qu’ils le fassent. Désormais ils s’habillent.

Je ne me rappelle plus comment ils étaient lors de votre première rencontre avant l’écriture de la post-face dans ce troquet de Nanterre. Ils devaient être aussi coincés dans leurs paroles que dans leurs habits.

Je sais, en revanche, que la deuxième fois, lors de la fête de sortie officielle de Nous... La cité, tu les as trouvés beaux et que moi aussi – d’ailleurs, j’ai encore nos photos.

Cette petite lettre ne parle pas trop de ton livre, il n’en a pas besoin, ou plutôt si. Le vêtement cache tout autant qu’il révèle. Comment aurais-je pu croire qu’un simple bouquin sur des fringues m’aurait autant ému et fait réfléchir ? Comment aurais-je pu croire que quatre gosses soient devenus des hommes en s’habillant, en écrivant, puisqu’il est désormais clair que ce fut pour eux indissociable ?

J’aurais voulu que ça parle plus de toi pour te rendre mieux hommage, mais en terminant, je me rends compte qu’ils te doivent aussi et que ce serait plus juste si ces mots parlaient d’eux, ou, pour mieux dire, de nous...

Bien à toi,

Ponthus.

*

Bonus photographique

- Helen Levitt - New York, circa 1945