samedi 1er juin 2013

Le Cri du Gonze

posté à 16h43, par

8 commentaires

C’était parti pour être un billet musical lambda, oscillant entre discographie respectueuse et hagiographie illuminée du plus grand pianiste blues de tous les temps. Et puis, au moment de rédiger la première phrase, je me suis endormi devant mon ordi. Le rêve a pris la relève. Au réveil, le billet était écrit. Pratique.

Voilà une bonne demi-heure que je fais le pied de grue en haut des marches. Devant moi, la foule. Derrière, le Panthéon. Pour l’occasion, j’ai enfilé mon vieux smoking vert à jabot, celui que ma grand-tante Ludwige a rapiécé pour le mariage du cousin Charles. Okay, il gratte aux entournures, mais j’ai fière allure. Lunettes de soleil au bec, j’inspecte une énième fois les alentours, ému comme un flagellant un soir de fin du monde. Pléthorique et chamarrée, la foule rugit d’enthousiasme en attendant l’élu du jour. Certains brandissent des messages d’amour - « Spann, reviens ! » ; « Spann, d’essence ! » -, d’autres agitent son portrait, peint spécialement pour l’occasion. Des jeunes filles rigolardes la jouent Femen, exhibant leur poitrine à qui mieux-mieux en chantonnant « Ain’t nobody business if I do ». À l’ombre des cerisiers en fleur, de vieux barbons devisent en tirant sur des cigares maousses. Les barbecues installés à l’angle des rues Soufflot et Saint-Jacques crachent leur fumée aux alentours, recouvrant progressivement la foule d’un délicat fumet de côtes de porcs. Cerise sur le crumble, deux ou trois bâtiments brûlent en arrière-fond, vers le Parc du Luxembourg – on voit s’esquiver quelques piteux sénateurs, le poil roussi, larmoyants.

Comme je suis chargé d’animer la cérémonie (on a joué ça aux dés), je conserve un masque sérieux dans l’agitation, les yeux rivés sur l’avenue par laquelle doit déboucher le cortège, ne me détournant que pour engloutir quelques lichettes de cette flasque de rhum ambré qui glapit dans ma poche. Il fait chaud, trop chaud, et je suis sur le point de confier à mon assistant spécial – Buddy Guy, frais débarqué de sa Louisiane natale – que l’ami Otis ne viendra pas, qu’il n’a jamais été porté sur les cérémonies, qu’il doit être en train de se la coller Rive Droite et que peut-être on devrait faire comme les traducteurs de Malcolm Lowry quand ils finalisaient en VF l’inextricable Au-Dessous du volcan : écumer les bars pour mettre la main sur l’artiste. Quand, soudain, ça y est : je la vois. La vieille Cadillac modèle 1960 s’avance rue Soufflot, brinquebalant dans la poussière. Otis est au volant. La foule explose.

L’illustre guimbarde se fraye un chemin dans la foule, tel l’orque végétarien fendant le banc d’otaries. Bordel indescriptible : ça hulule, ça geint, ça tape sur le capot, ça crie qu’on lui a roulé sur le pied, ça remercie pour TOUT. Un sourire plaqué sur le visage, Spann klaxonne joyeusement, claque dans les mains qui se tendent, un vieux galurin déchiré posté en embuscade sur son front. Il mâchonne un cigarillo en tambourinant sur le volant au rythme de l’autoradio, qui diffuse « Chicago Blues », ce morceau où il proclame qu’il est immensément heureux de faire partie de ce bout d’histoire (Chicago dans les années 1960), de côtoyer l’effervescence musicale et humaine de ce temps là, de jouer avec Muddy Waters, Sonny Boy Williamson II et tous les autres.

Il stoppe à mes pieds alors que je relis fiévreusement mon discours – sobrement intitulé « Otis Spann était LE blues » – et soudain, hosanna, il est là, devant moi, sourire immense. On se serre la pince, lui majestueux, moi confit dans mon jus. Je balbutie un truc au sujet de mon discours, mais il m’arrête tout de suite : « Mon garçon, j’ai jamais été fan des trucs guindés. Si on allait s’en jeter un derrière la cravate, plutôt, pour célébrer cette belle journée ? » Je réponds : « Mais, et la foule ? Et tous ces gens venus pour vous voir ? » Et lui : « La foule ? Mais elle a pas besoin de moi, la foule, elle se débrouille très bien toute seule. » Et de pointer les gens qui dansent au son d’un vieux ghetto blaster - « Got My Mojo Working » à fond les ballons - et, plus loin, quelques trompettes de sortie, menées par une belle rousse anisée (Sam ?). Il n’a pas tort, en un sens, mais je voyais les choses autrement. Je lance : « Tu sais, on a installé un grand bar dans le Panthéon, avec picole à volonté. Il y a un piano, aussi. Et de chouettes nanas. » Ses yeux pétillent : « Ah ouais ? Fallait le dire plus tôt, gamin. »

Il fonce vers la scène, agrippe le micro, et lance : « Hé, tout le monde, le jeunot tremblotant au smoking dégueu vient de m’annoncer qu’il y avait picole à volonté à l’intérieur. Ça vous tente ? » La foule brame. Il enchaîne : « Alors je n’aurais qu’un mot : à l’assaut ! » Et tous de se ruer sur les marches, vague bigarrée roulant d’enthousiasme. La sono crache « Nobody Knows Chicago Like I Do » (1963), les vieux murs tremblent sous l’assaut.

*

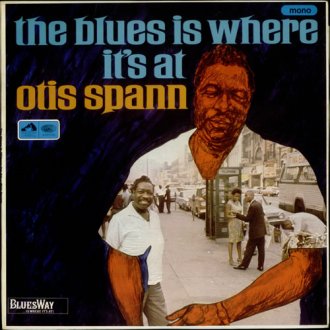

Plus tard, alors que la soirée est déjà bien avancée et qu’un nombre bigrement respectable de bouteilles ont été couchées, on se retrouve à discuter derrière une colonne, à l’abri de la cohue. Il est curieux, ne comprend pas trop ce qu’il fout là, dans cet endroit majestueux. Il me montre le grand cercueil posé vers le centre de la crypte, et lance : « C’était pour moi, ça ? » J’opine. Je me sens un peu con. Il reste songeur un instant, puis se marre. « Ça sera pour une autre fois, mon gars. Et tu disais quoi dans ton discours ? » Je lui tends les quelques feuilles maculées de vin. Il saisit le document, s’exorbite en déchiffrant mes pattes de mouche : « Le plus grand des pianistes de blues blablabla a joué avec tous les grands, de Muddy Waters à Sonny Boy Williamson II en passant par B. B. King blablabla son sourire merveille du monde blablabla1930-1970 blabla héritage intemporel blablabla Colosse aux pieds de whisky blabla ». Il s’arrête. « T’avais tout faux, gamin. On peut pas transcrire ça en mots. Mon héritage, s’il y en a un, il se joue, c’est tout. “The Blues is where it’s at”1. Je vais te montrer. »

Et Otis Spann se glisse au piano, clope au bec, Johnny Walker à portée de main. Tout autour, les gens s’agglutinent, silencieux. Il se lance :

Un ange passe. Puis deux, trois, toute une cohorte. Quelques pékins sont à genoux, d’autres sanglotent. Pour ma part, j’épilepse. Lui rigole devant nos mâchoires décrochées. « Bah alors, guys, on la joue sentencieux ? C’est quoi, ces têtes d’enterrement ? On est là pour faire la fête, nan ? D’ailleurs, j’ai invité quelques potes pour rebooster l’ambiance. Z’êtes prêts les gars ? Et toi, Victoria ? »

Et bim, le Panthéon s’envole dans un grand chuintement d’enthousiasme. Cap sur Chicago.

*

Bonus photographique

- Otis Spann au piano, en compagnie de musiciens non identifiés, lors du Blues and Gospel Train de 1964 (vidéo ICI - merci Toto).

- Memphis, Tennessee, 1956. Otis Spann, Hubert Sumlin, Muddy Waters & James « Killer » Triplet