samedi 1er décembre 2012

Entretiens

posté à 12h20, par

25 commentaires

Piraterie, rock et lutte des classes - un programme, un vrai, qui donne envie de tout larguer pour arraisonner le premier navire pointant le bout de son étrave. Depuis 2007, entre vents portants et rudes tempêtes, Libertalia suit ainsi le joli cap de la flibuste éditoriale. Alors qu’un nouveau grain se profile à l’horizon, Nicolas, pilier du navire, revient sur l’aventure de la maison. Yo-ho-ho : et une bouteille de rhum !

Le nom claque aux oreilles comme un drapeau pirate, une promesse d’aventures, de rhum douteux et d’embruns sauvages. Libertalia. En tendant l’oreille vers Mamie Wikipédia, on discerne encore l’écho d’utopies lointaines et du fracas des canons : la colonie de pirates ainsi nommée aurait existé pendant environ 25 ans à la fin du XVIIe siècle, à Madagascar, sous l’impulsion (notamment) d’un certain Olivier Misson. Ce même Misson que le capitaine Charles Johnson - Daniel Defoe – évoquait ainsi dans son Histoire générale des plus fameux pirate :

Misson prit la parole devant tous. « Notre cause est une cause noble, courageuse, juste et limpide : c’est la cause de la liberté. Je vous conseille comme emblème un drapeau blanc portant le mot « Liberté », ou si vous la préférez, cette devise : « Pour Dieu et la liberté ». Ce drapeau sera l’emblème de notre infaillible résolution. Les hommes qui sauront prêter une oreille attentive aux cris de : « Liberté, liberté, liberté » en seront les citoyens d’honneur. »

Yep, un speech qui a une sacrée gueule. Et qui colle parfaitement à l’état d’esprit de la remuante maison d’édition Libertalia. Cette dernière a hissé le drapeau noir1 en librairie en 2007 et vogue depuis au gré de ses envies (littéraires – de Jack London à Thierry Pelletier) et de ses uppercuts (politiques – de Ricardo Flores Magon à Sébastien Fontenelle). Sur leur site, les tenanciers de Libertalia expliquent ainsi leur filiation avec la colonie pirate du même nom :

« Éphémère, mythique, née de l’imaginaire fertile de Daniel Defoe, l’utopie pirate n’a probablement jamais existé. Pourtant, à l’heure de l’argent-roi, du sécuritaire triomphant, du libéralisme et des égoïsmes généralisés, certains refusent encore de se soumettre à la « fin de l’histoire », à l’injustice confondante, au cercle vicieux de la modération et de la résignation. Parce qu’aujourd’hui plus qu’hier, « ceux qui vivent sont ceux qui luttent », les éditions Libertalia se donnent pour objectif d’armer les esprits et de les préparer à des lendemains solidaires et libertaires. Tremblez puissants, nous ne ferons pas de quartier ! »

C’est ainsi que se conduisent les abordages : avec résolution, au son du rock et du canon, alors que le rhum coule à flots. Musique, armes et carburant - ingrédients précieux, mais qui ne suffisent à garantir le succès de l’entreprise. Parfois, le vent tourne ou mollit, l’ennemi se révèle plus nombreux et mieux armé que prévu, les choses ne se passent pas comme elles devraient. Et vlan : il faut serrer les dents, renflouer les caisses, et encore mordre et tenir2.

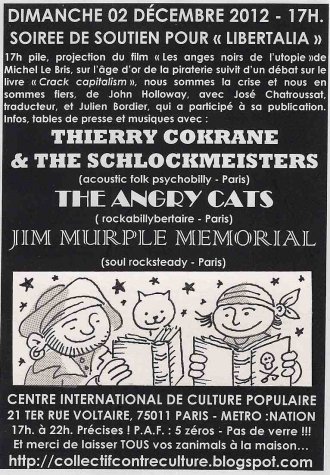

Il n’est guère de jours fastes pour les maisons d’édition indépendantes ; il y a, par contre, des périodes plus ou moins faciles. L’actuelle voit un certain nombre d’éditeurs critiques souffrir un brin, et courber le dos en attendant des jours meilleurs. Ainsi de Libertalia : si l’existence de la maison n’est pas menacée, sa trésorerie n’est pas au mieux de sa forme. Alors qu’une fête de soutien se tiendra demain au CICP3, Nicolas Norrito, fondateur et pilier de la structure, revient sur l’existence de celle-ci et sur les sombres nuages qui planent à l’horizon.

Dans un récent entretien, les camarades de Quilombo estimaient que le regain de vitalité de l’édition indépendante et militante, amorcé dans les années 2000 et dont vous avez plus ou moins fait partie, touchait à sa fin. Il y a un reflux ? À quoi tient-il ?

« En préalable, revenons brièvement à la généalogie de l’édition critique. Les funestes années 1980 (fric, frime, résignation et reniements) ont été marquées par la disparition des plus anciens éditeurs engagés. François Maspero a cédé son fonds en 1982 ; Champ libre et Gérard Lebovici ont été liquidés en 1984. Le renouveau de l’édition irrévérencieuse, au début des années 1990, se produit avec l’Encyclopédie des nuisances (prolongement de la revue du même nom), les éditions l’Insomniaque (issues du journal Mordicus) et la petite troupe de L’Esprit frappeur (Dagorno). Personnellement, je tiens en haute estime les animateurs de l’Insomniaque, je leur dois une grande partie de mon imaginaire politique. Force est de constater que pour ces deux dernières structures, très visibles dans la période qui suivit le mouvement social de novembre-décembre 1995, l’argent n’était pas un problème. En cas de bouillon éditorial, diverses filières (dont le Minitel rose) permettaient de poursuivre l’activité.

En 1998 apparaissent deux structures éditoriales appelées à compter au cours des années 2000 : Agone (issue de la revue du même nom) et La Fabrique (qui doit tout à la personnalité de son fondateur). Vont ensuite se créer les éditions Amsterdam et Les Prairies ordinaires qui occupent un champ délaissé par les maisons d’édition commerciales, celui de la traduction des pensées critiques anglo-saxonnes. Puis L’Échappée, Le Passager clandestin et Libertalia. Enfin, depuis 2008, d’autres maisons d’édition critiques ont vu le jour comme Entremonde et La Lenteur. Certaines ont disparu (L’Altiplano) ou ont perdu en visibilité.

Si reflux il y a, il me semble qu’il tient d’abord et avant tout à la période. Pour une certaine partie des lecteurs, des libraires, et plus particulièrement des journalistes, nous sommes déjà une « vieillerie ». Les années de l’anti-Sarkozy furent fastes (qu’on se souvienne du succès du livre de Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ?, publié chez Lignes ; du Président des riches, paru chez Zones/La Découverte ; ou encore de L’Enjeu des retraites, de Bernard Friot, éditions La Dispute). Mais depuis plusieurs mois, les éditeurs critiques accusent une baisse de 30 % de leur chiffre d’affaires en librairie. À l’heure du « changement c’est maintenant », nos ouvrages paraissent moins « tendance ». Les temps sont durs mais qu’attendre d’un système qui envoie l’armée à Notre-Dame-des-Landes et dont le premier flic est l’ami d’Alain Bauer ? Repensons nos modes d’intervention et serrons-nous les coudes. »

En lien avec cette vitalité des années 2000, Raphaël des éditions Agone s’interrogeait : « [...] On peut aussi se demander si un certain nombre d’entre nous ne se replient pas sur l’édition dans un contexte de reflux du militantisme. » Qu’est-ce que tu en penses ?

« Je ne partage pas ce constat. D’abord, que représentons-nous numériquement ? Nous sommes quelques dizaines, tout au plus deux centaines, à œuvrer dans l’édition critique et dans la presse indépendante. C’est sans commune mesure avec les réalités militantes d’aujourd’hui. Je ne pense pas que les mobilisations soient en reflux. Si on note une certaine désaffection des organisations traditionnelles, les fronts de lutte n’en sont pas abandonnés pour autant. Il existe des milliers de collectifs qui bataillent à la base afin d’inverser les choses ici et maintenant.

On peut relever que le mouvement libertaire fait preuve d’une grande vitalité éditoriale (nombreuses microstructures d’édition, multiplicité des salons et des rencontres, etc.). Ne devrait-on pas plutôt s’en réjouir ? »

Quelle est la filiation avec Barricata ? La revue a permis à la maison d’édition de voir le jour ?

« Barricata est un fanzine qui a existé de 1999 à 2010, nous avons publié 21 numéros. Il s’agissait d’une publication orientée vers les contre-cultures urbaines (punk rock, rap, culture redskin, graphisme, littérature noire) et les alternatives politiques (anarcho-syndicalisme, mouvance antifasciste radicale). Le fanzine, autodiffusé à 2 000 exemplaires, pouvait compter sur la participation d’une vingtaine de rédacteurs, dessinateurs et photographes. J’en étais l’un des piliers. Il est vrai qu’il y a une filiation : l’un de nos derniers titres, Libertalia, une utopie pirate, a été illustré par Tôma Sickart, que nous avons rencontré à l’époque du fanzine ; l’un des prochains, La Commune n’est pas morte ! (sur les usages politiques de l’insurrection, de 1871 à nos jours) a été rédigé par Éric Fournier, dit « Professeur Détruit » dans les colonnes de Barricata. Enfin, Bruno, aka Nono rude doodle hooligan, le graphiste et webmaster de Libertalia, est l’ancien chanteur du groupe toulousain Bolchoï. C’était également un des illustrateurs de Barricata . Je pourrais ajouter que c’est Fred Alpi, l’ami qui m’a donné envie de jouer de la basse et de faire de la scène pendant quelques années, qui a traduit les ouvrages de Marcus Rediker, et que Yann Levy – ancien photographe puis maquettiste du fanzine –, l’un de mes plus proches compagnons, a publié un bel ouvrage de photos chez nous : Marge(s).

De Barricata, de l’aventure du fanzinat, je retiens la volonté de tout mettre en œuvre par nous-mêmes (le fameux Do It Yourself) sans quémander des subventions auprès des collectivités territoriales (« Mords la main qui te tend un quignon de pain », écrivait Ricardo Flores Magon). En pratique, cela signifie que lorsque nous sommes en difficulté de trésorerie, comme ces temps-ci, je fais appel aux vieux copains pour une journée de solidarité qui s’articule généralement autour de débats et de concerts. La fête et la lutte, toujours. »

Pourquoi se placer sous le patronage de l’utopie pirate ? Il y a un certain romantisme de la lutte chez Libertalia, non ?

« Dans Zéro de conduite (1933) de Jean Vigo, les mômes se révoltent contre leur école-caserne et arborent un Jolly Roger portant l’inscription « Vivre libre ou mourir ». Cette même devise a été chantée par les Bérurier noir, l’un de nos groupes culte. Alors oui, sans hésitation, il y a un certain romantisme de la lutte chez Libertalia. La piraterie sociale est également l’ancêtre de certaines formes de socialisme utopique dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître. »

Le premier bouquin que vous avez publié est Le Mexicain, de London. Pourquoi ce choix ?

« J’ai envie de répondre : par romantisme, certainement. Parce qu’un auteur qui a écrit ceci ne saurait nous laisser indifférent : « J’aimerais mieux être un superbe météore, chacun de mes atomes irradiant d’un magnifique éclat, plutôt qu’une planète endormie. » Parce qu’il y a quelque chose de fort chez ce petit Mexicain qui met les gants et monte sur le ring pour financer les fusils qui permettront de jeter à terre la dictature. Et enfin parce qu’on aime la boxe, le « noble art ». Nous avons d’ailleurs réédité une autre nouvelle naturaliste de Jack London sur le monde pugilistique, aussi foudroyante qu’un crochet au foie : Un steak (A piece of steak, 1909). »

Y a t-il eu une inflexion dans votre politique éditoriale au fil des ans ? On a un peu l’impression que le pan « littéraire » s’est progressivement effrité au profit de bouquins de pure critique sociale – c’est le cas ?

« La ligne éditoriale se construit au gré des envies, des rencontres, et parfois des urgences politiques. D’un point de vue théorique, Libertalia s’est ouvert aux autres pensées, en particulier au marxisme critique/hétérodoxe avec la publication d’un titre comme Crack Capitalism, de John Holloway. Le pan littéraire a toujours été présent, mais nous avons davantage de difficultés à dénicher de bons textes, a fortiori parce qu’il existe d’excellentes maisons spécialisées dans la littérature (je pense par exemple à Attila). En mars 2013, nous publierons une fiction de Gérard Mordillat (Yorick), puis en mai, Thierry Pelletier, aka Cochran, reviendra sur le devant de la scène avec un recueil de nouvelles (Les Rois du rock). Et nous éditerons à l’automne Les Cueilleurs de coton, le premier roman de B. Traven, enfin traduit de l’allemand. »

Sur votre site, vous incitez les lecteurs à la vente directe, sans passer par les librairies. Est-ce le constat d’un réseau de diffusion qui fonctionne mal ?

« Libertalia publie parfois des livres qui n’ont absolument aucun destin en librairie puisqu’il s’agit de textes trop spécialisés, au public restreint (300 à 500 personnes). Face à un tel cas de figure, il existe trois réponses : ne pas publier l’ouvrage car il est considéré comme « invendable » et ne pourra atteindre le point d’équilibre ; solliciter le Centre national du Livre et les collectivités locales pour obtenir des aides tout en vendant le le bouquin à un prix prohibitif ; s’appuyer sur un réseau de lecteurs qui optent conjoncturellement pour la vente directe (site Internet ou salons) et maintenir un prix de vente le plus bas possible. C’est notre choix, et il ne s’oppose en rien aux libraires. »

Raphaël d’Agone expliquait également que « Sans les vrais libraires, qui prennent nos livres parce qu’ils ont un sens pour eux, et non dans le seul but de maximiser leurs bénéfices, nous aurions coulé depuis longtemps. » C’est pareil pour vous ?

« Non, et pour deux raisons. Libertalia a longtemps travaillé avec un tout petit diffuseur. Nos livres étaient placés dans une centaine de librairies. Les « libraires-camarades » se limitaient à une trentaine, tout au plus. Notre visibilité a été multipliée par quatre avec le passage chez Harmonia Mundi Livres.

Nous avons donc bâti la maison d’édition sur un autre modèle, difficilement supportable dans le long terme : huit à dix livres par an, pas plus. Et pas de salariés. N’étant pas rentiers, cela sous-entend qu’on doit travailler pour payer le loyer… Or la maison d’édition exige déjà une activité à temps plein. »

Que représente pour vous la disparition de Court-Circuit ? Ajouté à celui de Co-errances, y voyez-vous le signe que tout réseau de diffusion alternatif et militant est voué à l’échec ?

« Un déchirement ! Mais peut-être faut-il d’abord relater ce que fut cette aventure…

Court-Circuit est né en 2005 à l’initiative de trois éditeurs se retrouvant sans diffuseur à la suite de la faillite de Vilo. L’Insomniaque, Les Nuits rouges et Nautilus ont décidé d’unir leurs forces et de s’appuyer sur la logistique de Vertige Graphic pour constituer une nouvelle structure de diffusion et de distribution ouverte aux littératures critiques. Rapidement, le groupe s’est étoffé jusqu’à rassembler une trentaine d’éditeurs, parmi lesquels Le Chien rouge/CQFD ; les Éditions libertaires ; l’Échappée ; La Ville brûle ; CP Prod (Pierre Carles) ; les revues Z, Réfractions, Offensive, N’Autre École, etc. Pendant quelques années, les deux locaux (entrepôt-loft à Montreuil, bureaux rue Saint-Sébastien dans le XIe arrondissement) ont constitué de véritables ruches et foyers de sédition. On y parlait, des nuits durant, de philosophie politique, de réappropriation des richesses, de bande dessinée, de luttes autonomes, de guérillas et de rock’n’roll, tout en buvant de bonnes bouteilles et en mangeant bien, le patron vénitien ayant du savoir-vivre. Nous devons beaucoup à Court-Circuit, on y a appris le métier sans perdre notre insolence. D’un point de vue personnel, j’y ai rencontré Charlotte, ma partenaire d’édition, la mère de notre fils.

Le souci majeur, c’était les délais de paiement, et les mises en place toujours trop faibles à notre goût. Mais comme nous ne vivons pas de l’édition, on s’en accommodait. Et puis l’entre-soi, le bastion pirate au cœur du monde des requins de l’édition, ça nous seyait bien. Hélas, le bateau a progressivement pris l’eau, la structure vivait largement au-dessus de ses moyens et les quelques best-sellers de Vertige Graphic (notamment Une histoire populaire de l’Empire américain) n’ont suffi qu’à retarder l’échéance. En 2011, Giusti, le patron, a délégué la distribution à Makassar et a abandonné l’entrepôt montreuillois, c’était mauvais signe. En février 2012, il nous a indiqué qu’il souhaitait passer la main.

Avec une petite équipe, dont David, le premier représentant, nous nous sommes alors pris à rêver : nous allions monter une structure s’appuyant sur l’expérience et l’antériorité de Court-Circuit tout en tentant de rationaliser les dépenses : on aurait un bureau faisant office de point de vente et de salle d’exposition ; on vivrait chichement, mais en faisant ce qu’on aime : des livres et de l’agit-prop. Après quelques semaines à éplucher la compta, il fallut bien se rendre à l’évidence : nous n’arriverions pas à financer les salaires, les tournées des représentants et la location des bureaux avec de si minces rentrées d’argent. Nous avons donc jeté l’éponge et frappé à la porte d’Harmonia Mundi, qui nous a accueillis. Court-Circuit a fait faillite en juin 2012 ; nous y avons laissé des plumes (les ventes de janvier à juin 2012) et une partie de notre passé.

David poursuit l’expérience puisqu’il a remonté une structure, Hobo Diffusion, avec la quasi-totalité des éditeurs précédemment diffusés par Court-Circuit. Sans bureau, sans salaire, il arpente presque seul les librairies de France et de Belgique. Si je lui souhaite sincèrement de réussir, je ne pense plus aujourd’hui qu’une structure de diffusion alternative soit viable : trop souvent les éditeurs annoncent des titres qui ne paraissent jamais ; ou livrent en retard des textes insuffisamment corrigés. En dépit de véritables perles (voir en particulier les dernières publications de l’Insomniaque sur les IWW et sur les luddites), la diffusion alternative se heurte au manque de professionnalisme des éditeurs, à l’absence de moyens financiers, et au fait qu’une grande partie des libraires ne jouent pas le jeu, nous considérant comme de joyeux trublions. Dès qu’un éditeur grandit, il part vers d’autres cieux. Il jouit alors de davantage d’aisance pour financer des projets ambitieux (traductions, livres longs, auteurs renommés). Dans notre cas, nous aurons attendu la faillite pour partir. »