lundi 26 novembre 2012

Entretiens

posté à 19h36, par

10 commentaires

Professeur de sociologie à la faculté de Rome, Claudio Tognonato, Argentin exilé en Italie se bat pour une sociologie existentielle et a fondé le Groupe d’Études Sartriennes à Rome. Après avoir suivi ses cours en tant qu’étudiant puis traduit son livre, « Le corps du social » (à paraître au printemps 2013), je l’ai rencontré à Rome pour discuter de son expérience argentine et de son engagement sartrien.

Pourriez-vous résumer le chemin parcouru dans Le Corps du social ?

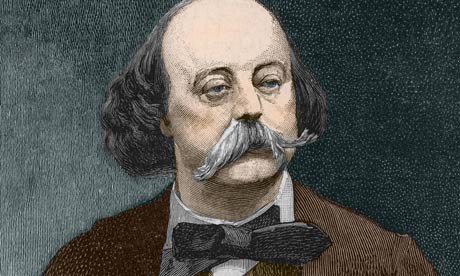

L’ouvrage tente de reprendre la pensée de Sartre après L’Être et le néant, dans la Critique de la raison dialectique et dans le Flaubert1, afin de comprendre dans quelle mesure l’existentialisme peut aussi constituer une théorie sociologique. Plus généralement, cet ouvrage essaie de saisir quelle lecture nous pouvons faire de l’œuvre de Sartre à partir de ce point de vue particulier.

Ce livre ne serait donc pas une contribution à la philosophie de Sartre, mais une contribution sartrienne à la sociologie ?

Oui et non, parce que je crois que la philosophie de Sartre est une philosophie existante. Sartre ne veut pas faire une histoire de la philosophie, mais de la philosophie vivante. C’est-à-dire faire une philosophie qui s’inscrit dans l’époque. En disant cela, Sartre se rapproche donc de la sociologie, parce qu’il dit que « ce sont les êtres humains qui [l]’intéressent, les faits sociaux, la société »2.

Dans un premier temps Sartre étudie la philosophie. Il écrit L’Être et le néant, qui se veut une réponse à Heidegger et, plus particulièrement, à son ouvrage Être et temps. Mais il comprend peu à peu que s’il veut réellement produire une philosophie existante, concrète, il doit d’abord analyser comment ces catégories philosophiques posées dans L’être et le néant « existent en situation ». Il s’ouvre alors à l’étude de situations concrètes et commence à étudier des vécus, qui sont des tentatives de voir comment les personnes résolvent les problèmes existentiels plutôt que des biographies. Comment Genet trouve t-il des réponses à son malaise, comment choisit-il ? Mais aussi : comment choisit Flaubert ? Comment choisit Mallarmé ? Ou Baudelaire ? Comment choisissent Le Tintoret, Freud, etc3 ? Ces personnes ont toutes décidé de devenir enfin elles-mêmes, répondant biographiquement à la question « comment devient-on soi-même ? » Il ne s’agit donc plus de produire une théorie philosophique classique. Ou plutôt : il s’agit de le faire tout en cherchant la liberté dans le monde, une liberté incarnée. Un philosophe français, François Noudelmann, a justement écrit L’Incarnation imaginaire4 à propos de Sartre : comment ces catégories philosophiques s’incarnent-elles ? C’est à partir de ce moment qu’on peut vraiment parler d’une philosophie existante, parce qu’elle existe, ce n’est pas une théorie mais c’est un choix de vie, le choix de Gustave Flaubert.

Vous vous êtes également intéressé à la psychologie…

J’étudie Sartre depuis de nombreuses années et je crois qu’il apporte une vraie richesse sur de nombreux fronts. Dont l’approche psychologique. L’Être et le néant est une ontologie existentielle qui pose les problèmes de l’être humain. Tout comme Le Corps du social, ce livre devrait nous aider à penser car il regarde notre rapport à l’autre. Ce n’est pas seulement un rapport à l’Autre majuscule, l’Autre sujet, mais c’est aussi un rapport à « l’autre moi-même ». C’est donc un problème qui me regarde en tant qu’autre que moi. Une altérité qui n’est pas une séparation, comme je l’ai écrit en ouverture du Corps du social, mais une distance : « Où finit l’individu et où commence la société ? » Où commence cette altérité, où commence le monde ? Quelle est la part de soi-même qui reste en-dehors ? Ou mieux, y a-t-il une part de soi-même qui puisse rester hors du monde ? C’est de là que provient la théorie de l’engagement : tu es engagé, c’est inévitable, parce que tu es déjà dans le monde. Tu agis ou tu n’agis pas, mais tu y es. Tu ne choisis pas de t’engager parce que l’engagement est inévitable. Et donc ce que tu réalises, ou ta passivité, ce sont déjà des choix d’engagement ou de désengagement.

Et de quelle façon vous engagez-vous ?

J’ai collaboré pendant vingt ans avec le journal Il Manifesto5 - malheureusement, Il Manifesto est aujourd’hui dans une phase très délicate et pourrait s’arrêter. Mais je me suis beaucoup impliqué dans ce journal où je m’occupais de Sartre, de l’Amérique Latine et de l’Argentine ; j’ai notamment tenté d’informer sur ce qui s’était passé durant la dictature militaire. Et il y aussi la publication de ce travail de recherche, Affari nostri6, qui tente de comprendre les complicités entre Italie et Argentine durant la période de la dictature militaire, des histoires qui m’intéressent aussi parce que je les ai vécues à la première personne.

Affari nostri traite aussi des rapports entre la loge P2 et la dictature argentine, expliquant que les citoyens italiens n’étaient pas bien informés sur ce qui se passait en Argentine. Pourquoi ?7

Ce chapitre d’Affari nostri est très complexe. Il concerne une loge maçonnique, la P2, gérée par Licio Gelli. Ce militant d’extrême-droite a cherché à réaliser un projet recoupant plusieurs mouvements et partis politiques en Italie mais aussi en Argentine. Avec pour objectif d’affaiblir les idées politiques et de transformer la politique en affaires privées : Licio Gelli voulait déstabiliser aussi bien l’Italie que l’Argentine. Il l’a lui-même confirmé dans un entretien publié en 20108 – à 93 ans, il se sentait libre de le revendiquer. Il y déclarait que « la loge P2 ne voulait pas seulement faire des affaires, sinon pourquoi avoir des ministres, des généraux, des agents secrets, des diplomates ? » Ses membres voulaient en réalité prendre le pouvoir, et cela passait par vider la politique de son contenu. Dans les années 1970, les militaires au pouvoir cherchaient à anéantir les forces révolutionnaires qui voulaient changer l’ordre des choses, et ils y sont parvenus. Le coup d’état de 1976 en Argentine n’est d’ailleurs que le dernier d’une longue série dans ce qu’on appelle le « Cône Sud » de l’Amérique Latine, chaque pays étant gouverné par des militaires. Le Chili, le Pérou, la Bolivie, le Brésil, l’Uruguay, le Paraguay, et l’Argentine ! L’Argentine est le dernier pays à tomber en 1976, il y a alors un contrôle total de l’Amérique Latine.

Tous ces pays étant liés soit à la P2 soit aux USA...

La P2 est aussi présente en Uruguay, mais Gelli a principalement un pied en Italie et l’autre en Argentine. Au point qu’un fait très étrange se produit : en 1973, Licio Gelli reçoit un passeport diplomatique de la part du gouvernement argentin. Il n’est pas citoyen argentin, mais il reçoit un passeport diplomatique argentin ! Quelques mois plus tard, en se rendant compte de cette anomalie, le gouvernement de Buenos Aires lui a donné la citoyenneté argentine. Reste qu’il a d’abord reçu le passeport avant d’obtenir la citoyenneté ! Bref, Licio Gelli est quelqu’un de très important, qui veut faire des affaires, détenir le pouvoir et éviter que l’Argentine ne finisse dans la même situation que le Chili – à l’époque gouverné par Salvador Allende, un marxiste arrivé au pouvoir suite à des élections libres. Une anomalie pour l’Amérique Latine qui est sous la botte des USA : il faut corriger ça. Avec d’abord le coup d’état au Chili avant de s’occuper de l’Argentine.

Sartre parle souvent d’une expérience fondamentale, la « constitution primaire », qui s’impose à l’individu sans qu’il ne puisse l’éviter. Qu’est-ce qui constitue votre expérience fondamentale ?

C’est difficile ! Je dis souvent en rigolant que j’ai deux identités, deux passeports, deux langues, deux groupes d’amis… et même deux saisons différentes, parce qu’ici c’est le printemps et là-bas l’automne. Ce sont deux mondes distants, séparés. J’ai deux identités à disposition, entre lesquelles je peux choisir. Mais je crois que ma constitution primaire tient dans mon identité argentine. C’est-à-dire que mon vécu en Argentine a été ce qui m’a constitué comme personne. Là-dessus, il faut dire deux choses. D’abord : s’il y a une constitution, celle-ci est liée à l’enfance, à la formation ou, comme on dit en sociologie, à la socialisation primaire. Mais d’un autre côté, la constitution de soi est une constitution qui n’est jamais constituée. Sartre utilise le terme de « totalisation » pour éviter de dire « totalité » comme quelque chose d’arrêté, de conclu. C’est donc quelque chose en cours, une constitution non-constituée, toujours à compléter. J’ai vécu 23 ans en Argentine. J’y ai commencé l’université passé 19 examens en droit avant d’abandonner parce que j’avais des problèmes avec les militaires. Mais ces années-là ont sûrement été constitutives pour moi.

De toutes ces années en Argentine, ce sont les dernières, celles du militantisme politique, qui m’ont été fondamentales. En ce qui concerne notre vie [NdT : de militants argentins contre la dictature]. À tel point que, souvent, on dit qu’elles nous semblent bien plus longues, ces années. En réalité ce ne sont que deux ans, deux ans et demi, mais elles ont été tellement intenses qu’elles nous ont complètement façonnés. C’est une période qui m’a vraiment constitué comme personne ; nous étions d’ailleurs prêts à tout pour porter ce mouvement vers l’avant, porter ces idées, ces projets. Prêts à tout risquer, même nos vies. Malheureusement, beaucoup sont morts durant ces années-là. Mais ce désir de porter notre projet vers l’avant était tellement fort que, pour nous, même la mort n’était pas aussi grave qu’il n’y paraît.

Le projet était plus important…

Pas seulement. En 1976, les militaires me cherchaient, ils étaient venus m’arrêter et j’étais parvenu à m’échapper : je suis devenu clandestin. J’étais recherché par la pire des dictatures, je savais très bien ce qui arrivait à ceux qui se faisaient prendre. Nous savions tous qu’ils les jetaient vivants dans la mer, que tous ceux qui étaient capturés étaient torturés, et pourtant je ne voulais pas partir de l’Argentine. J’ai vécu presque deux mois dans ces conditions, sans toit, sans savoir où aller, sans pouvoir me rendre à mon travail ou à la fac.

- Massera, Videla et Agosti, chefs de la première junte militaire argentine (1976-1980)

Vous viviez chez des amis ?

Même pas, car c’était très compromettant d’avoir une personne recherchée à la maison : tu ne pouvais jamais rester longtemps chez les amis. Je ne voulais pas mettre en difficulté ceux à qui je tenais. Je zonais donc dans la ville dans une situation de précarité extrême, en cherchant à me cacher, d’un point à un autre, sans aucun refuge, dans une situation de tension permanente.

En tant que clandestin, on peut continuer à faire de la politique, à porter en avant ce projet social ?

D’une façon vraiment désuète parce qu’en 1976, après le coup d’état, toutes les expressions sociales étaient interdites. L’activité syndicale était prohibée, on ne pouvait pas manifester, les partis politiques étaient hors-la-loi, le parlement avait tiré le rideau, certaines facultés comme celles de psychologie et des sciences sociales avaient été fermées et les gens disparaissaient, on ne savait rien sur les desaparecidos. Il y avait donc une situation de répression générale et tout le pays était dans un climat de terreur, paralysé et muet. Résister à la dictature militaire était difficile ; mais il était encore plus difficile de faire quelque chose d’utile, d’adéquat. Qu’est-ce qu’on peut faire dans ces conditions ?

Partir ?

Mais il y a un déchirement. Un déchirement très fort. Je ne voulais pas partir, même si je m’y suis finalement résolu.

J’ai appris qu’au consulat italien il y avait un jeune consul, Enrico Calamai, qui aidait les personnes recherchées – beaucoup de monde a quitté le pays grâce à son action9. Comme j’avais droit à un passeport italien, il m’a suffit d’une demi-heure pour ressortir du consulat avec celui-ci. Une fois réglé le problème des documents d’identité, je devais encore sortir du pays ; ça n’a pas été facile puisque les militaires contrôlaient aussi les aéroports. J’ai finalement pu arriver en Italie où je suis devenu un « survivant ». D’une certaine manière, je me sentais coupable d’avoir abandonné le pays et les quelques camarades restés là-bas.

Bref, j’arrive en Italie et, après avoir travaillé par-ci par-là, je m’inscris à l’université. Alors que je passais mes premiers examens de sociologie une amie m’offre L’être et le néant, et je retrouve chez Sartre une forme de pensée dans laquelle je me reconnaissais. C’était comme si quelqu’un avait retravaillé mes idées d’une bien meilleure façon… Je me suis donc identifié à la pensée de Sartre et j’ai commencé à lire L’Être et le néant comme si c’était un roman. Je me rappelle que je lisais cinq/six pages par jour, et ces pages sont restées imprimées en moi : la première lecture est ancrée pour toujours dans mes souvenirs. Aussi d’un point de vue « existential », parce que L’Être et le néant, s’il est bien lu, te touche à la première personne. Là, on peut dire que connaître c’est changer.

Ce n’est pas seulement un livre de philosophie parlant d’une pensée distante…

C’est un livre de philosophie concret, existant, qui pose des problèmes humains quotidiens, réels et vécus. Par exemple, dans les dernières pages du livre, Sartre dit, à propos de son projet de faire une psychologie existentielle, que « la psychologie existentielle devrait avoir pour ennemi l’esprit de sérieux ». L’esprit de sérieux comme cible à abattre, cette façon d’être qui considère que les choses sont en-soi et pas pour-soi.

Une pensée éteinte, déjà passée…

Passée, statique. Penser que les choses sont figées, voilà le sérieux. C’est tenter d’annuler la liberté, alors que la psychologie existentielle essaye de pousser vers la libération. Sartre dit que les êtres humains ne sont pas faits, mais à faire, qu’ils ont l’être de l’avoir-été. Mais cet être de l’avoir-été n’existe pas s’il n’a pas un existant qui lui donne vie, qui le réalise, qui le replace au présent. Il y a donc toujours à être, nécessairement, à réussir à se débarrasser de ce sérieux qui veut m’emprisonner.

Un livre libérateur, en somme ?

Pour moi, il l’a été. Et ça fait des années que je pense en utilisant beaucoup des concepts de Sartre. Pas seulement moi, mais aussi avec ma compagne, concernant nos rapports, du point de vue de la recherche de la liberté. Aimer, c’est aimer la liberté de l’autre, vouloir que l’autre soit plus libre. Je crois que c’est une bonne définition de l’amour. Chercher à ne pas renfermer l’autre dans des schémas qui appartiennent probablement au passé. Des phrases comme « tu aimes tout le temps ça », « tu es toujours le même » ou tout simplement « je te connais » sont des phrases erronées. Aimer, c’est investir sur la liberté, entre la cristallisation du passé et la liberté. C’est toujours parier, si possible, sur la liberté et pas sur l’inertie du passé. Ce n’est peut-être pas la chose la plus simple, mais c’est la plus humaine, parce que tout devient moins prévisible, plus injustifié, plus vivant et moins sérieux.

Fluctuant…

Fluctuant. Parce que nous sommes habitués à penser de façon abstraite, catégorique, détachés des circonstances. La pensée sartrienne pose exactement l’inverse. Si on dit « je veux porter en avant mon projet sans regarder personne dans les yeux », alors on se trompe. Ma posture est l’exact opposé. Si je veux porter en avant mon projet, je dois regarder tout le monde dans les yeux, observer tout ce qui m’entoure et évaluer mes opportunités. C’est inutile de fermer les yeux parce que de toute façon les choses ne disparaissent pas d’elles-mêmes.

Ça vous plairait de faire une enquête biographique totale comme l’a fait Sartre dans L’Idiot de la famille ?

Ça me plairait, mais je pense que ça serait un travail vraiment très difficile. Je crois que nous ne sommes plus à la même époque et je pense donc que l’on peut faire le travail de Sartre d’une autre façon.

Le livre avec Ferrarotti s’en rapproche un peu10…

Je pense qu’aujourd’hui, un livre comme L’Idiot de la famille devrait être un effort collectif. Les différentes disciplines devraient procéder ensemble, réunir plusieurs personnes étudiant selon différentes perspectives pour rendre compte des différents profils de l’objet d’étude. En sociologie nous sommes le plus souvent « associables » : nous avons des difficultés à travailler ensemble. On vit dans une société fracturée, et la sociologie reflète malheureusement cette fracture de la société. Mais en tant qu’intellectuels qui étudient les phénomènes sociaux, nous devrions être les premiers conscients de cette fracture, pour tenter de ressouder la société en travaillant collectivement. Par exemple, je ne donne jamais d’indications de parcours à mes étudiants, je ne leur dis jamais ce qu’ils doivent faire, mais il y a quelque chose qui conclue souvent mes cours : je leur dis simplement « faites société ». Il faut briser les barrières pour redevenir associés, sentir l’appartenance au groupe.

Créer des espaces communs ?

Créer et libérer des espaces sociaux. La rationalité économique tend à penser les personnes comme des ennemis, des adversaires, des personnes qui concourent entre elles, et non comme des associées. Nous devons reconstruire la société en luttant contre la marchandisation des rapports humains. Tout en admettant qu’on peut aussi être adversaires, au sens où les individus doivent conserver leur propre autonomie, conserver leurs différences, se maintenir chacun comme différent de l’autre. Mais pour cela il doit avant tout y avoir un projet commun de construction de quelque chose. En ce sens, il est indispensable d’avoir un projet unitaire, une construction fondée sur quelques points partagés par beaucoup, pas sur de grandes convergences. C’est comme ça qu’on réussira à obtenir une convergence maximale, mais aussi une différentiation maximale. Si nous conservons tous notre diversité, nos différences, alors celles-ci pourront se traduire en richesses.

Ça me fait penser à l’étude de Roberto Cipriani sur le village d’Orune11 en Sardaigne. On pourrait faire ce genre de chose avec une méthodologie sartrienne ?

Bien sûr ! C’est un exemple très intéressant parce qu’étudier un village va au-delà même de l’idée de Sartre d’étudier un individu. Sartre dit : « Il me suffit d’un individu, je considère chaque individu comme un univers, un universel-singulier, et je peux raconter le monde à travers l’individu ». Mais, après L’être et le néant et le Saint Genet, il commence à chercher une méthode pour raconter l’Homme. La Critique de la raison dialectique est la recherche d’une méthode, Sartre le dit dans l’introduction : « Il nous aura fallu toutes ces pages, cette montagne de papier pour accoucher d’une souris ». Ensuite, avec le Flaubert, la théorie se fait recherche, et l’objet s’appelle Gustave Flaubert12.

Mais s’il a choisi Flaubert c’est parce qu’il y avait énormément de matériau sur cet auteur. Il pouvait donc passer plus rapidement et plus facilement de l’homme au monde, au tout.

Tout à fait. Il pouvait passer de l’individu à l’histoire, du singulier à l’universel, et donc comprendre l’époque de Flaubert, « découvrir l’espace vide qu’occupe l’individu Flaubert dans l’époque de Flaubert ». Le but étant de voir comment l’individu interagit, comment il traduit son époque en un vécu et transcrit son vécu à travers ses personnages imaginaires. En somme c’est une façon d’exprimer, à travers Flaubert, de le dépasser. Le dépasser sartrien est ce dépassement qui conserve ce qui a été dépassé. Sartre concentre cet effort sur l’individu. Mais nous pourrions, d’un point de vue sociologique, proposer une recherche sur une société, sur un pays, sur une nation, sur un fait social en utilisant une ligne d’analyse qui cherche à sauver ce qu’il y a de plus cher aux sciences humaines, c’est-à-dire la vie. L’existentialisme travaille dans cette direction, même si nous devrions peut-être perfectionner la méthode, chercher à rendre compte de la vie existante, en train de se faire. Ce n’est pas simple mais ce n’est pas non plus impossible.

Les classes dirigeantes européennes mènent des politiques de plus en plus agressives, au service des banques, mais les critiques radicales des institutions restent limitées. Dans Le Corps du social on peut lire : « Pour être légitimes les institutions cherchent à passer pour des organismes forts mais elles n’ont aucune existence propre. Il leur manque une base solide, elles ont des pieds d’argile, car elles dépendent d’un mandat que la communauté peut toujours révoquer. » Le moment de leur révocation est arrivé ?

Simone de Beauvoir disait : « Parfois pour construire il faut détruire ». La destruction n’est pas toujours négative, elle permet dans certains cas d’abattre les murs qui enferment la pensée. On est habitués à l’idée que détruire, c’est un mal, mais c’est une façon de penser qui cherche à perpétuer l’ordre des choses, à privilégier l’ordre constitué.

Concernant l’Europe, c’est toujours difficile de faire des pronostics. Personnellement, je souhaite voir la chute de ce projet d’Europe basé sur le marché. Le projet actuel tourne autour de l’euro, de la monnaie, c’est une union monétaire, un monétarisme inhumain. Le projet d’une Europe unie, d’un gouvernement qui réunisse des situations très différentes, qui contemple toutes les différences de pays qui se sont fait la guerre durant des siècles, je pense que c’est un projet fondamental. Un projet commun qui maintienne la diversité des peuples singuliers je crois que ce serait une expérience positive pour la planète entière. Seulement cette unité ne peut pas être anti-démocratique. L’UE est aujourd’hui gouvernée par un projet économique qui exclut les personnes, c’est le projet d’une élite qui a peur de demander aux gens ce qu’ils pensent de cette concentration économique qui créé de la pauvreté. Il ne peut pas être démocratique. Les exemples de la Grèce et de l’Espagne sont très clairs : les mouvements contestent les coupes budgétaires sur la santé, sur les retraites, sur les salaires, qui réduisent l’assistance sanitaire et augmentent la pression fiscale. Quelle société peut être d’accord avec un projet pareil ? Évidemment ce n’est pas un projet de la société, c’est le projet d’un autre groupe, d’un groupe économique toujours plus concentré, toujours plus puissant et face auquel la société éclatée est impuissante. Il est donc nécessaire que cette société fasse entendre sa voix, ses intérêts pour construire simplement une économie qui soit au service de la société. Il faut « faire société ».

Comme les ouvriers argentins après la faillite de l’état en 2001, qui ont repris les usines abandonnées et ont ainsi créé une sorte d’économie parallèle ?

Oui, face à la crise de 2001 de nombreuses usines ont été occupées en Argentine, et beaucoup d’usines sont autogérées par les ouvriers eux-mêmes. Aujourd’hui, près de 200 usines restent aux mains des ouvriers. Elles ont beaucoup de difficultés à fonctionner, parce qu’elles sont confrontées à un contexte capitaliste : la concurrence est donc une concurrence impitoyable et les entreprises autogérées doivent combattre dans cet environnement. Mais comme elles sont nombreuses, elles peuvent fonctionner de façon solidaire : elles font des projets communs, s’achètent des marchandises, manifestent ensemble, elles s’appuient les unes les autres. S’il y a un problème, elles réagissent ensemble. D’un point de vue économique, il se passe alors ce qui n’arrive jamais dans l’économie libérale : deux entreprises se soutiennent et cherchent des solutions communes.

En conservant leurs différences, elles se rassemblent autour de quelques points fondamentaux...

C’est ça qui est important. Et si l’Europe ne parvient pas à redresser la barre et continue à se diriger vers une crise économique de grande envergure, beaucoup d’ouvriers se retrouveront dans les mêmes conditions que les ouvriers argentins en 2001. Nous verrons alors comment les ouvriers européens réagiront.

1 L’Idiot de la famille de Sartre est souvent appelé le Flaubert. Cet ouvrage biographique est le seul où le philosophe ait réellement appliqué la méthode progressive-régressive qu’il préconisait.

2 Les citations ne sont pas les citations exactes mais ma traduction des citations données de mémoire par Tognonato.

3 Dans une deuxième partie de son œuvre, Sartre multiplie les études biographiques sur des personnages historiques.

4 Sartre : L’Incarnation imaginaire, (L’Harmattan, 1996)

5 Journal politique italien fondé en 1969 par une frange dissidente du PCI.

6 Affari nostri. Diritti umani e rapporti Italia-Argentina (1976-1983), (Fandango, 2012).

7 Cecilia Rinaldini, journaliste de la RAI qui a participé à la présentation du livre, parle de nombreuses dépêche de l’ANSA (l’agence de presse italienne) concernant la dictature argentine et qui, jusqu’à aujourd’hui, n’étaient pas reprises par les journalistes.

8 L’unione sarda du 26 septembre 2010.

9 Surnommé le « Schindler argentin », Enrico Calamai aurait contribué à sauver plus de 300 argentins menacés par la dictature.

10 Pendant dix ans Tognonato a conduit une série d’entretiens avec Franco Ferrarotti, publiée en italien : Tornando a casa. Conversazioni con Franco Ferrarotti (Edizioni Associate, 2003).

11 Roberto Cipriani (dir.), La lunga catena. Comunità e conflitto in Barbagia (Franco Angelli, 1988) est un livre retraçant une chaîne de vendetta à Orune, un village de Sardaigne, et explique comment les traditions sardes y perdurent en analysant le village selon différents domaines des sciences humaines (économie, sociologie, démographie…)

12 La Critique fait suite et développe Questions de méthode, l’ouvrage où Sartre définit la méthode progressive-régressive. On peut donc imaginer la Critique comme la montagne de papier et Questions de méthode comme la souris, le Flaubert étant l’application concrète de cette méthode, donnant lieu à plus de 3 000 pages biographiques sans pouvoir conclure, sans pouvoir figer définitivement Flaubert dans son époque.