mardi 6 mai 2014

Entretiens

posté à 17h01, par

3 commentaires

Difficile d’apposer une étiquette monochrome à Thierry Pelletier. Rockeur ? Écrivain ? Travailleur social ? Les trois, mon Capitaine. L’auteur de La Petite maison dans la zermi (2007) et des Rois du rock (2013) revient ici sur son parcours tumultueux et sur son quotidien auprès des abonnés de la misère.

*

Plusieurs décennies se sont écoulées, mais il n’a pas vraiment changé. Mêmes inclinaisons, mêmes joies, mêmes dégoûts. Au début des années 1980, l’ado Thierry Pelletier, dit Cochran, se voulait voyou et musicien1, petite frappe à banane sillonnant Paname en quête de bordel et de compagnons de biture. Aujourd’hui, il a beau avoir lâché l’extravagance capillaire, le speed et les bastons titubantes, il reste un fidèle compagnon de la rue. Ou plutôt : de ceux qui l’habitent, la font vivre et résonner. « Les camarades de la première heure sont toujours les meilleurs », braillaient ceusses de La Souris Déglinguée. Il y croit ferme. Et l’exprime dans Les Rois du rock, recueil de textes récemment publié aux éditions Libertalia : « J’ai beau devenir miro à l’approche des cinquantaines gémissantes, je vois bien que ce que je vais chercher au fond de la cave c’est la même chose depuis trente-cinq ans. »

C’est un fait : Thierry Pelletier cavale après sa jeunesse. Celle qu’il a passée à aduler les Cramps et les Meteors, à écumer concerts psychobilly et rades louches. Ce pourrait être un peu ridicule – limite vieux con – si l’idéalisation rétrospective s’en mêlait. C’est loin d’être le cas : « Tout autant que le rock’n’roll, je nourrissais une appétence certaine pour le bordel, les états de conscience modifiée, et j’étais fasciné par la violence. Ce n’est pas glorieux », écrit-il dans Les Rois du rock. Et d’enfoncer le clou : « La consommation forcenée d’alcool ou de psychotropes n’a jamais apporté l’épanouissement ni boosté l’intelligence, je suis assez payé pour le savoir. »

Sa carrière d’apprenti rockeur derrière lui, Thierry Pelletier ne s’est pas rangé des R5. Sur sa lancée, il a opté pour le travail social, multipliant les expériences : en foyer d’accueil d’urgence, en Caarud2 avec des toxicomanes, en institution médicalisée pour handicapés mentaux, voire en prison pour un court moment. Il en a tiré un livre uppercut, La Petite maison dans la zermi3, soit une vingtaine de nouvelles assénées sur un tempo frénétique – un carnet de bord de l’autre monde. Dans la postface de cet ouvrage publié en 2007, il disait avoir rompu avec le travail social, ne plus supporter le rôle de gestionnaire de la misère qu’on lui faisait tenir. « Seuls les imbéciles et les porcs peuvent croire encore à la pérennité d’un tel monde », lançait-il, rageur. Six ans plus tard, il y est pourtant revenu et travaille désormais dans un établissement de post-cure4 pour toxicomanes. Revirement ? Peut-être. Reniement ? Surtout pas.

*

Tu sembles échaudé par les précédents entretiens que tu as accordés...

« C’est vrai, je me méfie. Parce que certains des journalistes qui m’ont interviewé pour Les rois du rock ont focalisé leurs articles sur ma gouaille, sur mon côté grande gueule. Ils en ont même fait des tonnes, me dépeignant en Bozo le Clown des faubourgs. Ridicule ! Oui, j’ai plein de potes qui aiment bien jaspiner argomuche. Oui, je suis petit-fils de Montmartrois. Oui encore, j’adore Bernard Dimey. Mais pas question de réduire ces inclinaisons à du folklore. Le folklore, c’est la mort.

Ce que je raconte dans Les Rois du rock n’est en rien édulcoré ou aseptisé. Je décris juste ce qu’était alors notre mode de vie. Nous étions de purs martiens, méchants et choquants pour le pékin moyen. Des bananeux rejetés par tout le monde. Rien à voir avec les mecs qui aujourd’hui se fringuent en punks ou en rockers. Outre qu’ils sont davantage obsédés par l’apparence, ces gens ne portent plus grand-chose d’autre que du folklore. Parce que la société s’est profondément policée. Dans les années 1980, on pouvait casser des rétroviseurs pendant des plombes avant de se faire gauler. Pareil pour les bastons. Tandis qu’aujourd’hui, il n’y a plus de place pour les zazous. Trop de surveillance et de répression. Et pas seulement dans les rues ou les manifs : même les troquets n’y échappent pas !

À l’époque, on ne s’emmerdait jamais : il y avait toujours un concert, une soirée, un plan foireux. Si Paris roupillait, on filait vers Montreuil, Draveil ou Saint-Martin-d’Étampes. C’était un quotidien aventureux. Tout le contraire de celui des jeunes junkies avec qui je bosse aujourd’hui : la plupart d’entre eux s’ennuient comme des rats morts. Nous, nous partagions une même joie de vivre, faite de plaisirs simple – dont la violence et la dope. Oui, on n’avait d’autres ambitions que de faire de la musique, de foutre la merde et de se bourrer la gueule. Mais tu sais quoi ? C’était déjà beaucoup. »

Il n’y avait aucune une dimension politique dans cette révolte adolescente ?

« C’est venu plus tard. Pour moi, le déclic s’est produit en 1986, avec les manifs contre la loi Devaquet et avec la mort de Malik Oussekine. Là, j’ai commencé à évoluer. Parce qu’au départ, ma rébellion était purement esthétique. Elle a débuté le jour où j’ai vu des teds5 anglais à la télé, filmés en train de se balader dans Londres avec ’’Summertime Blues’’ d’Eddie Cochran en fond sonore. Ils portaient des jeans serrés, des bananes. Et affichaient l’air méchant de ceux qui ne se laissent pas emmerder. Whaaa, j’ai tout de suite accroché !

Mais ne t’y trompes pas : en-dehors de ça, l’époque était plutôt hideuse. Avoir 16 ans en 1981, ce n’était vraiment pas la joie. Au lycée, la mode était à la permanente, aux pattes d’eph et à Michel Berger. Imagine… L’horreur pure ! Rien à voir avec des groupes comme les Meteors ou les Stranglers, qui insufflaient un vent de pure folie, une énergie teigneuse frappant aux tripes. »

Tu écris dans Les Rois du rock que « refuser de courir après les nouveaux hochets que nous proposait sans cesse le système et lui préférer nos vieux vinyles, c’était déjà une position éminemment politique »…

« Sauf qu’à l’époque, on ne s’en rendait pas compte. Un pote me faisait récemment remarquer : ’’Putain, je viens de lire Debord – la dérive, la psychogéographie6, c’est exactement ce qu’on faisait !’’ Et c’est vrai : chaque jour, à notre manière, on pratiquait la dérive. On se laissait porter, jusqu’à trouver une connerie à faire. N’importe laquelle. S’incruster dans un vernissage, par exemple. Ou aller prendre des baffes dans un concert à Juvisy. On n’avait ni portables, ni réseaux sociaux, mais on finissait toujours par dégoter quelque chose.

Pour ma part, j’aspirais juste à être un seul con. Je voulais traîner avec des gars craignos, des vilains. Comme Petit-Jean ou Jimmy : quand ils débarquaient quelque part, tout le monde prenait la poudre d’escampette. Les fachos, les autonomes, tout le monde ! Parce qu’ils se comportaient en fous furieux. Ça me fascinait.

Il n’y avait rien de glorieux dans cette révolte : on aimait juste les cris et les embrouilles. Mais entre nous, il existait une camaraderie incroyable. Une camaraderie qui me tient encore, trois décennies plus tard, alors que beaucoup d’anciens de cette raïa sont morts ou amochés, à cause de la dope et de l’alcool. C’est même ce qui me guidait quand je travaillais sur les textes des Rois du rock. Je voulais tirer ces fantômes de l’oubli, les faire exister à nouveau, sans gloriole ni jugement. Parce que ce sont eux qui m’ont fait tel que je suis. »

Cette fraternité avec les voyous et les abîmés est omniprésente dans La Petite maison dans la zermi, où tu racontes ton boulot d’éducateur…

« Je me suis toujours senti des affinités avec les toxicos et les gens de la rue. Et je crois au concept de common decency formulé par Orwell7. Parce que je reconnais les gens de ma classe à la façon qu’ils ont de se tenir à table. Ils sont peut-être capables de s’entre-tuer pour un plan came à 20 euros, mais il y a chez eux une façon de partager la bouffe que n’auront jamais des personnes plus aseptisées. Quand quelqu’un appartient à la belle tribu des fêlés, je le sens tout de suite. Et réciproquement : eux viennent directement à moi, quelle que soit la boîte où je travaille.

Dans Les Rois du rock, j’évoque des personnages qui se comportaient comme de vrais salopards. Qui tapaient tout le monde. Qui aimaient la violence. Et pourtant, ils faisaient preuve d’un vrai sens du partage quand on traînait ensemble. Au fond, je crois que se comporter en bourgeois, ce n’est pas tant fonction des revenus que de l’éducation. Arletty a bien résumé la question : ’’Il y a des bourgeois dans toutes les classes.’’ Je l’ai encore vérifié quand je bossais en Caarud. À midi, certains collègues prenaient leurs repas à l’écart. Le message était clair : ils ne se mélangeaient aux exclus que quand le boulot les y obligeait. Et les toxicos comprenaient très bien ce que ça impliquait. »

C’est là que le travail social achoppe ? Sur la distance entre éducateur et « patient » ?

« Certains de mes collègues considèrent, sans doute de façon inconsciente, qu’ils ne sont pas de la même espèce que les gens dont ils s’occupent. Ils ont beau porter un discours marqué à gauche, ils ont totalement intégré cette distinction.

Devant mes collègues, j’ai souvent revendiqué avoir fait un tour en psychiatrie. Et ça n’a pas toujours été bien vu. Malgré leurs grands discours sur la réinsertion, certains travailleurs sociaux n’y croient pas réellement. Ils traitent plutôt ceux dont ils s’occupent comme s’ils étaient marqués à vie. C’est pour ça que j’insiste sur ma propre expérience. Comme une façon de leur dire : « Je vous emmerde ! Ce n’est pas parce qu’on est passé en psy à un moment qu’on est forcément perdu pour la société ! » Je serais privé de mon libre-arbitre parce que j’ai été psychiatrisé ? Je serais un « cas psy » à vie ? Je ne suis pourtant ni sous tutelle, ni sous curatelle. Et quand bien même... Ça les autoriserait à édicter la norme ?

Il s’agit de questions fondamentales, que peu de travailleurs sociaux se posent. Ils sont très doués pour parler de réinsertion, d’autonomie des gens. Mais ils oublient bien facilement que le cadre dans lequel ils travaillent n’œuvre pas du tout en ce sens. En réalité, rien n’est fait pour que les pauvres deviennent autonomes. On préfère se les refiler d’association en association, pour préserver notre gagne-pain. »

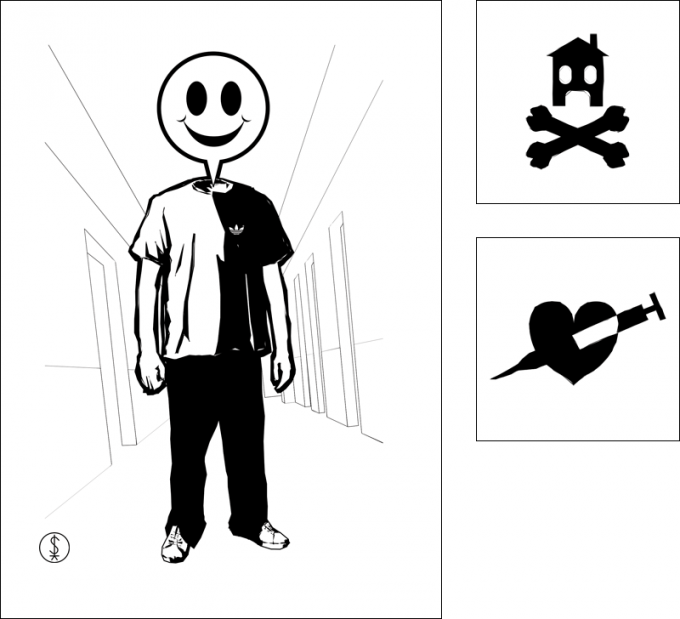

- Illustrations de Bruno Bartkowiak pour « La Petite Maison dans la zermi »

N’est-ce pas avant tout un problème de structure ?

« Bien sûr. Je porte un discours très critique, mais je sais aussi que beaucoup de mes collègues croient vraiment en leur mission. Et qu’ils essayent de faire de leur mieux. Le vrai problème, c’est qu’on est managés par des gens dangereux, qui veulent faire du chiffre. Et qu’il existe de véritables cartels de l’addiction et de la précarité : SOS Drogue International, Aurore, Oppelia, etc. Ces associations ont certes mis fin au concept de post-cure à la papa – les ateliers macramé organisés par de vieux éducateurs barbus, c’est terminé... Sauf que leur méthode, maintenant, c’est piqûre retard8 dans le cul, piaule d’hôtel sur les Maréchaux9 et distribution générale de Méthadone ou de Subutex. Et ça s’arrête là ! Deux ou trois fois par an, aussi, ces gens rédigent une plaquette de prévention, qu’ils distribuent à des petits Blancs en soirée techno – ils sont trop mal reçus dans les cités pour y faire tourner leur plaquette... Et voilà, bingo, la pompe à subventions est enclenchée ! »

En 2007, tu écrivais : « Travailleur social enthousiaste pendant plus de dix ans, je suis aujourd’hui un chômeur rural pas trop déprimé. » Mais tu es finalement revenu au travail social…

« Dans la postface à La Petite maison dans la zermi, j’écrivais que je ne pouvais pas me permettre de faire la morale aux travailleurs sociaux : j’étais conscient que la nécessité me ramènerait peut-être dans un de ces ’’patronages à pauvres’’. Et bien, c’est arrivé. Pour les plus radicaux, ça fait sans doute de moi un social-traître, un gestionnaire de la misère. Je m’en fous. À cinquante ans, je n’ai pas de diplôme et je gagne 1 500 euros par mois ; c’est sans doute que je n’ai pas tant trahi que ça.

Mais oui, j’ai parfois l’impression de jouer le rôle d’un ’’kapo bienveillant’’. Même si je n’ai pas de matraque, on me demande de remplir une fonction sociale qui s’en rapproche. Et il y a quelque chose qui me gêne profondément dans le fait d’incarner une forme d’autorité. De pouvoir mettre quelqu’un dehors, par exemple. Ou d’empêcher une personne majeure de faire quelque chose, fût-ce une connerie.

En fait, je suis incapable d’appliquer bêtement un règlement. Pas question d’agiter les tables de la loi et de prendre les gens de haut – ce n’est pas mon truc. Par contre, je n’hésite pas à gueuler comme un putois pour qu’un mec fasse sa vaisselle. Mais hors ces quelques emportements, je reste plutôt patient et pondéré quand je bosse : il y a tellement de gens qui m’ont supporté quand j’étais insupportable que j’ai développé une grande tolérance à la connerie. »

Tu dis dans la préface qu’un clochard de longue date est marqué à vie...

« Quand tu t’occupes de gens très désocialisés, tu te rends compte qu’ils fabriquent un discours artificiel à l’usage du travailleur social. Pour faire plaisir, se reposer au chaud et avoir à bouffer, ils sont prêts à te jurer qu’ils veulent réellement trouver un boulot. Mais est-ce qu’ils en ont vraiment envie ? Et est-ce qu’ils le peuvent ? Patrick Declerck a en partie démontré dans Les Naufragés10 que si tu peux stabiliser des gens désocialisés depuis longtemps, tu ne les remettras jamais au travail. C’est comme ça. De toute façon, il n’y en a pas, du boulot, même pour les gens qui en veulent. Alors pour ceux qui ne sont pas très motivés, n’ont plus de dents et sont un peu déphasés...

La plupart d’entre eux n’envisagent pas vraiment un retour à la ’’normale’’. Et ils se raccrochent à ce qu’ils connaissent, à leurs semblables. En prison, dans la rue ou en foyer, il subsiste toujours un collectif, une communauté. La solidarité perdure dans la pire des mistoufles. Je l’ai notamment vérifié en travaillant avec des handicapés mentaux, dans un foyer d’accueil médicalisé. Ils étaient entravés physiquement et chimiquement, enfermés dans un lieu sordide, mais il régnait quand même entre eux une réelle harmonie. Et quelle résistance aux traitements que leur infligeaient parfois les soignants !

Casser ce sentiment de communauté aura souvent un effet dramatique. Par exemple, les toxicomanes tentant de se sevrer rechutent souvent parce qu’ils n’arrivent pas à encaisser le train-train quotidien. Pour eux, se retrouver seuls le soir dans un appartement thérapeutique, après une journée de boulot, s’avère insupportable. Résultat : ils pètent les plombs en solo devant leur télé. »

Dans La Petite maison dans la zermi, tu semblais tirer un trait définitif sur l’utilité du travail social : « Il ne s’agit plus d’améliorer les conditions d’internement, mais bien de faire sauter le camp »...

« J’y crois toujours. Mais en attendant que ça saute, je me rassure en me disant que j’ai aussi une utilité. Par exemple, celle de faire découvrir des choses aux gens dont j’ai la charge. De leur insuffler de la curiosité. Ce n’est pas en intimant à un drogué de se trouver un travail que tu vas l’aider à changer de vie. Mais plutôt en lui offrant un échappatoire. En lui rappelant qu’il faisait de la boxe, qu’il aimait la peinture ou la littérature, qu’il était fan de punk, etc. Il s’agit de faire miroiter autre chose que du contrat unique d’insertion, du stage de redynamisation ou du bilan de compétences.

Et ça n’a rien d’une relation unilatérale. Parce que les gens que j’encadre me nourrissent en retour, m’enrichissent. Ce ne sont pas que des mots. Je suis convaincu que si je cessais le travail social pour me déclarer écrivain à temps plein, je ne ferais plus rien de bon. Je n’aurais plus rien à dire. Plus rien à écrire. »

1 Au fil du temps, il a officié de manière plus ou moins régulière dans divers groupes, dont les Moonshiners.

Note d’ailleurs, lecteur d’élite, que ces derniers donneront un concert samedi 10 mai, à Saint-Ouen, en compagnie des Daltons et des Gloria & the Greenspiders :

2 Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.

3 Aux éditions Libertalia itou.

4 Hébergement thérapeutique résidentiel après une cure de désintoxication.

5 Adolescents rebelles et bagarreurs, portés sur le rock à l’ancienne, qui firent leur apparition en Angleterre à la fin des années 1940 avant d’essaimer dans les années 1950 et 1960.

6 Soit deux notions centrales dans le lettrisme et le situationnisme. Théorisé par Guy Debord au milieu des années 1950, le concept de dérive désigne la réappropriation de l’espace urbain par la déambulation désordonnée, au gré des bouteilles, des hasards et des pulsions. La notion de psychogéographie renvoie à l’étude de l’influence du milieu géographique – au sens large – sur le comportement humain.

7 Concept complexe formulé par Orwell dans divers ouvrages et pouvant se traduire par « décence ordinaire ». L’écrivain l’a entre autres utilisé pour caractériser le rejet partagé et implicite d’un certain nombre de caractéristiques de nos sociétés modernes (notamment les inégalités sociales) par les classes populaires. Voir à ce sujet l’entretien que Bruce Bégout, auteur de La Décence ordinaire (Allia, 2008), a accordé à Article11 : Concept complexe formulé par Orwell dans divers ouvrages et pouvant se traduire par « décence ordinaire ». L’écrivain l’a entre autres utilisé pour caractériser le rejet partagé et implicite d’un certain nombre de caractéristiques de nos sociétés modernes (notamment les inégalités sociales) par les classes populaires. Voir à ce sujet l’entretien que Bruce Bégout, auteur de La Décence ordinaire (Allia, 2008), a accordé à Article11 (site) ; titré « Les exemples de l’indécence sociale sont multiples, quotidiens, gigantesques ».

8 Traitement à effet retard (le principe actif se diffuse en plusieurs jours) prescrit par les psychiatres contre les psychoses – notamment la schizophrénie et les troubles bipolaires.

9 Ensemble de boulevards ceinturant Paris.

10 Pocket, 2001.