samedi 29 janvier 2011

Le Cri du Gonze

posté à 20h55, par

5 commentaires

Il n’avait pas grand chose du rockeur, Bill Haley : corpulent, un peu niais, mèche bien plaquée sur le front... A des lieues d’Iggy ou de Jerry Lee. Et pourtant, Bill & ses Comets ne se sont pas contentés de signer le premier tube de l’histoire du rock - « Rock around the clock » -, ils ont également allumé nombre d’émeutes adolescentes lors de leurs concerts. Étrange...

Lapidaire, Nick Tosches expédia son cas en deux mots : « ringard absolu1 ». Il n’avait pas tort. Plutôt corpulent et plus tout jeune, mèche bien lissée, veste à carreaux, le reste du même tonneau : celui qui signa le premier tube rock & roll de l’histoire – « (Now we gonna) rock around the clock » (1954) – n’avait pas vraiment la gueule de l’emploi. Plus proche de Tom Jones que de James Dean, Bill Haley était à mille lieues du look et de l’attitude « blouson noir ». Un rocker en carton, sans un zeste de sauvagerie. Il n’empêche : il fut un temps où ses concerts européens tournaient immanquablement à l’émeute.

France soir, 15 octobre 1958 : « Le rock & roll a encore fait des siennes hier soir à Paris. Le célèbre Bill Haley et ses Comets boys ont déclenché, une fois de plus une révolution à l’Olympia où 500 à 600 jeunes gens, atteints soudain d’hystérie collective, ont démoli 150 fauteuils dès que les premières mesures du frénétique orchestre ont éclaté. Les jeunes énergumènes se sont ensuite battus avec les agents chargés d’évacuer la salle [...]. Deux gardiens de la paix ont été légèrement blessés [...]. Pourquoi toujours prétendre que la musique adoucit les mœurs ? 2 »

Routine. Qu’ils se produisent à Paris, Londres, Milan ou Berlin, Bill Haley et ses Comets laissent dans leur sillage des salles dévastées et des manchettes de journaux apocalyptiques. Les Huns, cuvée 1958. Au-delà des faits bruts, la presse française et l’ORTF retiennent surtout l’émergence d’une jeunesse vandale qui prend son pied à piétiner les valeurs morales de l’époque. Pas de revendications, pas d’envolées politiques, mais la simple réaction épidermique à un univers musical binaire qu’elle peut s’approprier. Défouloir. Soudain, une génération – nourrie au grain cinématographique américain3 – conchie les valeurs de celle qui l’a précédée. Le Péril jeune avant l’heure.

Peurs sur la ville

Les concerts parisiens de Bill Haley ne sont pas les premières manifestations de cette jeunesse agitée. Déjà en 1956, après que des concerts de Sydney Bechet et Louis Armstrong aient dégénéré en batailles rangées, Paris Match titrait : « Paris menacé par le rock & roll ». Prémices d’un emballement médiatique. Durant l’été 1959, alors qu’une poignée de faits divers impliquant des bandes de jeunes défrayent la chronique, un journaliste de France soir dégaine une expression destinée à passer à la postérité : « blousons noirs4 ». L’appellation fourre-tout se retrouve immanquablement propulsée en une à la moindre échauffourée. La France a peur.

« Ces adolescents effondrés contre les murs […] sont capables brusquement de lever le cran d’arrêt de leur énergie. Une poussée irrésistible les porte à imiter le Marlon Brando de « L’Equipée Sauvage » ou le James Dean de « La Fureur de vivre ». » Sous la plume affolée d’Henri Joubrel, auteur de Jeunesse en danger (1960), le fantasme se précise. Créature fruste et influençable, le jeune rockeur est capable du pire à tout moment. Un esprit perverti et dangereusement nihiliste ; la faute au cinéma d’outre-Atlantique, glapissent les vieux croûtons. Pain bénit pour les Cassandre, la sortie parisienne (1960) de Jailhouse rock (Le Rock du bagnard en VF), film dans lequel Elvis incarne un délinquant emprisonné sauvé par le rock, occasionne des batailles de rue entre jeunes et policiers. Illico, la préfecture interdit la projection.

Début sixities, l’idiome rock est solidement enraciné en hexagone et une scène nationale – les Chats sauvages, les Chaussettes noires, les Vautours – commence à émerger. Le blouson noir, croque-mitaine revisité, fait d’autant plus trembler que le 22 juin 1961, rameutés par Europe 1 et Salut les copains, les rockeurs dictent leur loi place de la Nation. Johnny Hallyday, Richard Anthony et Sylvie Vartan jouent devant 100 000 jeunes surexcités. Les forces de l’ordre en attendaient 20 000. Résultat : un bordel monstre et une émeute pas piquée des vers – affrontements avec la police, vitrines explosées, passants molestés etc. Peurs sur la ville et désarroi des élites confrontées à cette situation nouvelle : parmi la génération baby-boom née dans l’immédiat après-guerre, certains jeunes ne se plient plus aux règles. Voire, les ridiculisent ouvertement. Séisme. Dans la France endormie des Trente glorieuses, les blousons noirs incarnent désormais le repoussoir absolu, la Menace venue des banlieues. Racailles old fashion.

De quoi le blouson noir est-il le non ?

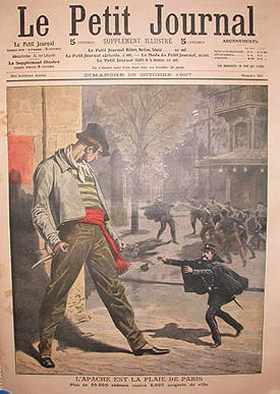

Les époques changent mais la figure reste la même : celle de l’adolescent sauvage dont la violence incarne les terreurs enfouies de la société. Celle – aussi – du jeune révolté choisissant de se raccrocher aux valeurs d’une bande plutôt qu’à celle de ses aînés. Syndrome Orange Mécanique – « Vous avez un foyer, d’excellents parents, et même un cerveau pas mauvais, est-ce donc un démon qui vous dévore le cœur, petit Alex ? » Apache à Paris début XXe5, punk à Londres en 1977, rappeur à Sarcelles à l’entame des nineties ou blouson noir à Juvisy en 1962, l’adolescent rebelle incarne les peurs des sociétés occidentales face à ceux qu’elles laissent pourrir en marge des villes. Le jeune rockeur dévastant l’Olympia en 1958 inspire la même terreur sociale que le punk bourré crachant sur les passants dans King’s Road à la fin des années 1970, ou que le banlieusard capuchonné brûlant des bagnoles en 2005. Ce qui n’empêche pas – bien au contraire – la redite médiatique, chaque nouvelle génération rebelle étant appréhendée comme un phénomène inédit et alarmant, cancer national à éradiquer de toute urgence6.

Refrain connu. En cantonnant le phénomène blouson noir au thème de l’utra-violence, en allant jusqu’à envisager d’interdire le rock & roll (idée brillante d’un certain Maurice Papon, alors Préfet de police de Paris), les médias et pouvoirs de l’époque s’épargnent toute véritable réflexion sur les soubassements sociaux et culturels des comportements adolescents violents. Car cette « déconcertante jeunesse » n’émerge pas par hasard. Si les milieux jazz drainent alors plutôt des fils de bonne famille, les rockeurs énervés des années 1960 sont essentiellement des fils de prolos qui grandissent à l’ombre des premiers HLM – notamment ceux de la Défense – et dans les mornes cités dortoirs des villes neuves de l’après-guerre. Élément peu connu, qui éclaire le phénomène sous un autre angle : le rock & roll est, bien avant le rap, la musique emblématique des banlieues populaires, la bande-son du refus d’un destin tout tracé conduisant – au mieux – aux chaînes d’assemblage de Renault Billancourt.

Politique du hamburger

Retour à Bill Haley. Disséquer les paroles de « (Now we gonna) rock around the clock »7 et de ses quelques autres titres phares ne permet pas de résoudre l’énigme introductive – comment un chanteur ressemblant à un représentant en aspirateurs peut-il provoquer des émeutes dans toute l’Europe ? Niaises et convenues, ses chansons sont l’antithèse de la subversion et n’existent que par leur énergie frontale. Une caractéristique qui, paradoxalement, le rapproche des autres icônes du rock & roll. Au contraire du blues ou du jazz, le rock des fifties/sixties mise tout sur la forme, interroge rarement le fond. Quand Chuck Berry encense l’Amérique pour ses hamburgers – « Il me faut un drive-in, un café quelconque / où les hamburgers grésillent nuit et jour sur le grill / […] Oui, je suis tellement content de vivre aux USA8 » –, il n’y place aucune ironie. De même pour les tubes d’Elvis, fils à maman aux idées bien arrêtées en matière de morale. Et quand Carl Perkins menace de s’énerver sur le classique « Blue Suede Shoes » (1955), c’est uniquement dans l’éventualité où – sacrilège – quelqu’un marcherait sur ses chaussures en daim bleu : « You can do anything / But lay off of my blue suede shoes ». Bref, les rois du rock & roll anglo-saxons et leurs descendants français encensent avant tout les valeurs de consommation et de réussite personnelle (fric, amour, accessoires). Il est question de faire la fête, de se marrer avec les potes et de danser en rythme, rien de plus. L’image est rebelle, le fond non.

La jeunesse marginale des années 1960 s’identifie au rock & roll parce qu’il charrie, à défaut d’un message politique, une énergie immédiate et pure, sans filtre. Un élément qui fait défaut aux autres courants musicaux de l’époque, à commencer par le jazz. Quand Elvis chante « If you’re looking for trouble / You came to the right place », son pouvoir de séduction sur l’adolescent de base est évidemment plus marqué qu’un complexe solo de Charles Mingus sur Mingus Ah Um, album datant de la même époque. Et tant pis si ce dernier est éminemment plus politique. Comme l’explique Bill Haley au New Musical Express en 1957 : « Il y a une musique Cadillac et une musique Ford. Tchaïkovsky et Bach relèvent du registre Cadillac, alors que nous jouons des morceaux ancrés dans le réel, des morceaux Ford. Nous offrons un bon gros beat qui ne passe pas inaperçu… parfait pour que les mômes se défoulent en dansant. »

C’est peut-être dans ce domaine que le rap et le punk des débuts se démarqueront le plus du rock & roll. À une violence née de la frustration sociale, ils ajouteront le rejet global des valeurs des sociétés occidentales. Ni Cadillac, ni Ford. Le « No Future » des punks ne proposait pas d’échappatoire, mais il dénonçait, en tout cas à l’origine, l’obsession de la consommation et de la réussite sociale. Même chose pour le rap, né dans une optique indé aux antipodes de son incarnation contemporaine. Quand au rock français, il faudra attendre les années 1980 pour qu’il se radicalise dans le sillage du punk, se revendiquant alternatif et hors-système, Garçons bouchers et Bérurier noir en tête. Mais à ce moment-là, délaissé par les médias, il ne fera plus trembler grand monde.

Bonus :

1 Dans Héros oubliés du rock & roll, 1984. Publié aux éditions Allia en 2000.

2 Extrait déniché sur ce blog, mine de renseignements sur la question blousons noirs.

3 Trois exemples : La Fureur de vivre (1955), qui propulse James Dean en icône rebelle. L’équipée sauvage (1953), qui pose Marlon Brando en archétype du biker révolté. Et Graine de violence (1955), dans lequel Bill Haley exécute « Rock around the clock ».

4 Auparavant, les jeunes « fauteurs de troubles » étaient plutôt appelés « Tricheurs » en référence au film du même nom de Marcel Carné sorti en 1958, mettant en scène une jeunesse dorée désabusée et rebelle.

5 Le Petit Journal, 20 octobre 1907 : « Plus de 30 000 rôdeurs contre 8 000 sergents de ville : l’ apache est la plaie de Paris. Nous démontrons plus loin, dans notre ’Variété’, que, depuis quelques années, les crimes de sang ont augmenté dans d’invraisemblables proportions. »

6 En conclusion d’un article intitulé « Regard sur la délinquance juvénile au temps des Blousons noirs », publié dans le numéro 41 d’ Enfances & PSY (2008), le sociologue Laurent Mucchielli écrit ainsi : « Ce rapide détour historique par les années 1960 et le début des années 1970 suggère de prendre quelques distances face aux discours contemporains qui ne cessent de s’alarmer sur la prétendue nouveauté, le rajeunissement et l’aggravation constante des délinquances juvéniles en méconnaissant totalement le passé. En réalité, chaque époque reconduit à peu près les mêmes stéréotypes et les mêmes discours sur le sujet. »

7 En gros, une invitation à danser toute la nuit.

8 « Looking hard for a drive-in, searching for a corner café / Where hamburgers sizzle on an open grill night and day / Well, I’m so glad I’m livin’ in the U.S.A. » (« Back in the USA », 1959)