Cela fait plus de cinq siècles que Melilla, petite cité portuaire située au nord-ouest du Maroc, « appartient » à l’Espagne. Place forte militaire au temps de la Reconquista, bastion colonialiste pendant les guerres du Rif, co-couveuse (avec Ceuta) du franquisme avant la guerre d’Espagne, c’est aujourd’hui une ville-frontière cadenassée par une barrière toujours plus perfectionnée. Presque une zone de guerre.

Ce reportage a été publié dans le numéro 11 de la version papier d’Article11, publié en mars 2013

***

« Plus tard, seul dans sa chambre, Drogo [...] pensait aux factionnaires qui, à quelques mètres de lui, marchaient de long en large, tels des automates, sans s’arrêter jamais pour reprendre haleine. […] Des dizaines et des dizaines, se disait Drogo, mais pour qui, pour quoi ? » (Dino Buzzati, Le Désert des Tartares)

Drame à Melilla : Don Pedro de Estopiñan a perdu un bras. C’est arrivé de nuit, le 16 novembre 2012, à deux pas du centre. Au réveil, les riverains n’ont pu que constater les dégâts : le vénérable Don Pedro, leur protecteur, conquérant de Melilla en 1497, était amputé jusqu’à la garde, bras droit envolé. Douloureux. Les coupables ? Deux activistes marocains du Comité national pour la libération de Ceuta et Melilla, Yahya Yahya et Said Chramti. Lesquels sont illico retournés au tout proche Maroc pour offrir le bras tronçonné à leur ministre de la Culture. « Le ministre a non seulement accepté l’offre, mais nous a aussi félicités pour avoir choisi le bras armé du conquistador », s’est par la suite rengorgé Yahya Yahya, par ailleurs maire de la ville frontalière et voisine de Bni Ansar. Sur une photographie prise peu après les faits, les deux hommes posent en compagnie du bras, fiers et patibulaires1. Terrible affront. Depuis ce jour, Don Pedro a disparu. Il paraît qu’on le rafistole.

Melilla n’a pas de chance avec ses statues. Déjà en 2009, la ville espagnole avait dû exfiltrer une babiole en bronze trônant au centre-ville – la faute à Madrid et à ses fichues législations mémorielles. Francisco Franco Bahamonde, dit Franco, avait alors fait ses valises pour une zone moins fréquentée. Roublard, le maire de Melilla, Juan José Imbroda, également sénateur et membre du très conservateur Partido Popular, s’était contenté de déplacer la statue incriminée, loin du centre. Sous le tapis, le caudillo. Reste que les voyageurs débarquant en ferry à Melilla peuvent difficilement le louper : juste après la gare maritime, au bord de la route, surprise, voici le jeune Franco, jumelles au cou et chapeau colonial sur la tête.

En centre-ville, le défunt dictateur se fait plus discret, n’apparaît pas en personne. Mais il reste omniprésent, par la bande : plaque commémorative ornant la maison où il vécut, rues nommées en l’honneur de combattants phalangistes, blasons franquistes sur des édifices publics... Cerise sur le Franco, l’imposante statue de l’Avenida Juan Carlos 1, principale artère de la ville : si elle représente un légionnaire anonyme aux côtés d’un lion, la devise qui l’orne laisse peu de doutes sur son orientation politique – « Una, Grande y Libre2 », slogan franquiste par excellence. Aux pieds du légionnaire, une plaque portant l’inscription 17 de Julio 1936, référence directe au coup d’État des militaires espagnols, Franco en tête, fomenté à Ceuta et Melilla. Le lendemain, 18 juillet 1936, la guerre civile éclatait en Espagne.

Melilla est une ville étrange. Au premier abord, elle a tout de la petite cité de garnison endormie : rues calmes fleurant la naphtaline, terrasses encombrées d’amateurs de cafe con leche et casernes décrépies. Si plus de 40 % de ses 80 000 habitants sont d’origine marocaine, ils parlent espagnol dans la vie courante, et rares sont ceux qui rêvent d’une éventuelle rétrocession au Maroc. La « colonie » est acceptée, entérinée, tout autant que l’imaginaire franquiste. Comme si le temps avait épargné cette pastille territoriale apposée en plein royaume marocain. En goguette dans les ruelles surannées du centre-ville, tu t’attends presque à croiser les fantômes des légionnaires d’antan, ceux qui patrouillaient sur les guérites de la forteresse surplombant la cité, à côté des canons tournés vers la mer. Même sensation au Casino militaire, vaste bâtiment anachronique conservé dans son jus poussiéreux, qui sert toujours de café aux notables du coin : le Drogo du Désert des Tartares débarquerait, spleen déraciné en bandoulière, pour trinquer avec un sous-off à moustaches en pointes, que tu n’en serais pas plus étonné.

- Au Musée de la guerre - Melilla’s style

« Ici, tout le monde est flic. Il y a la police locale, la police des frontières, la police militaire, la police secrète. Tu ne peux pas faire un pas sans buter sur l’un d’eux », s’emporte Nadir, grande gueule qui traîne son ennui du côté du port. Il n’a pas tort, tu t’en rends vite compte en arpentant la ville : les pandores sont légion, omniprésents, des ruelles du centre aux zones portuaires désertes. Près de la frontière, tu croises même une colonne de chars en manœuvre. Plus tard, alors que tu es attablé avec deux militants du coin, ils te désignent un grand maigre BCBG déambulant dans la rue : le chargé de la communication de la Guardia Civil. L’instant d’après, il faut changer de table : l’homme s’installant en terrasse à vos côtés est doté, selon eux, de grandes oreilles de flic.

Depuis sa conquête en 1497, Melilla a toujours été une place forte, un concentré de présence militaire. C’est encore le cas. Mais si l’enclave de douze kilomètres carrés grouille littéralement d’uniformes, ceux-ci n’ont rien de gravures à l’ancienne. Exit l’artillerie du fort et les casques coloniaux, place aux jumelles infrarouge, aux radars ultra-sensibles et aux bouées détectrices de mouvement. Les temps ont changé, l’ « adversaire » aussi. Melilla est restée ville forteresse, repliée sur elle-même et obsédée par ces « barbares » ayant marqué son histoire, mais ce bastion de l’Europe au Maghreb ne se barricade plus contre le royaume marocain – désormais solide allié dans la guerre en cours3. L’ennemi désigné n’a plus de nationalité précise, de visage ou de religion particulière. Il vient du sud du Sahara, d’un vaste territoire englobant une bonne part du continent africain. Et contre vents, marées et législations européennes, il s’obstine à rejoindre Melilla, refusant de prendre en compte « l’avertissement » d’octobre 2005, quand la barrière s’était faite cimetière4. Dans ces conditions, une seule solution : la fortification.

No pasaran ?

« Ces murs […] ont quelque chose de profondément archaïque. […] Par leur aspect physique, ils semblent nous transporter dans une autre époque, au temps des forteresses et des rois, des milices et des douves. » (Wendy Brown, Murs5)

Il est dix heures du mat’ et le point frontière de Bni Ansar est un bordel sans nom. Les files de voitures se traînent dans la poussière, klaxons surmenés et conducteurs chauffés à blanc. Tout autour, des étals, des passants affairés, des gars louches qui zieutent en coin, des flics en surchauffe, d’autres en civil – le peuple de la frontière. Partout, on crie, on s’interpelle, on se hèle. Des scooters surchargés zigzaguent en mode Fangio – et tant pis pour les rétroviseurs mal placés. Cent mètres plus loin, une Guardia Civil tatillonne contrôle tous azimuts ; ceux qui entrent au Maroc, et surtout ceux qui en sortent. Fouilles à rallonge, douaniers pointilleux, attentes interminables. Parfois ça dégénère : algarades, jets de pierres sur la Guardia, sit-ins de protestation, accusations de racisme et contre-accusations de violence. Presque une routine. Le 27 octobre dernier, le point frontière a même été fermé quelques heures après de violents affrontements. Pas la première fois, de loin.

Bni Ansar est le principal point de passage routier entre le Maroc et Melilla, et il est régulièrement engorgé. Des milliers de Marocains l’empruntent quotidiennement pour aller travailler dans la ville espagnole. Des deux côtés, on commerce. Parfois, on trafique : cigarettes, haschisch, contrefaçons... et migrants. Ces derniers sont généralement dissimulés dans le coffre d’une voiture ou le double-fond d’une fourgonnette, dérisoires cachettes – côté espagnol, la fouille est poussée. Le 22 janvier dernier, huit migrants sont découverts dans une camionnette, raconte Melilla Hoy dans son édition du lendemain, avec photo des contrevenants entassés les uns sur les autres. Quelques jours plus tard, même topo : huit hommes originaires d’Afrique noire soutirés à leur double-fond ; de nouveau, un portrait de groupe aux faux airs de tableau de chasse accompagne l’article.

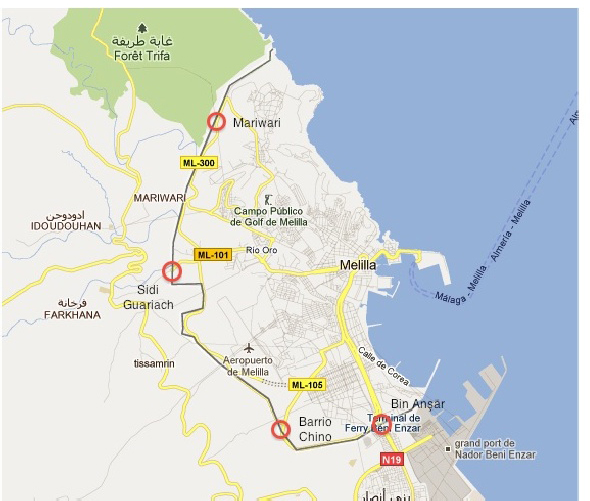

Des 2 105 migrants entrés clandestinement à Melilla en 20126, la plupart ne sont pas passés par le poste frontière de Bni Ansar, n’ayant pas de quoi rémunérer l’indispensable conducteur-passeur. Une partie a donc opté pour la mer, qui borde la ville sur sa longueur, tentant la traversée en bateau, voire à la nage – du phare rouge (Maroc) au phare vert (Espagne)7. Mais la majorité a choisi la solution nécessitant le moins de préparatifs : le saut de la double barrière de sept mètres de haut – la valla – qui ceinture la ville sur onze kilomètres.

Quelques centaines de mètres avant les postes de contrôle de Bni Ansar, une petite route s’élève sur la droite, puis longe la valla. Pour peu d’accepter de se faire contrôler à répétition par la Guardia Civil, il est possible d’arpenter ce ruban monotone collé à la frontière. Étrange expérience. Tu es seul, mais il y a des yeux et des oreilles partout. Posé à quelques mètres de l’obstacle, tu l’observes en détail, scrute le visage physique du refoulement. Hormis la hauteur des deux barrières et la profusion de barbelés tarabiscotés, la frontière ne paye pas de mine. Les véritables « pièges » sont cachés, ou discrets : projecteurs, capteurs électroniques de bruit et de mouvement, diffuseurs de gaz lacrymo et caméras nocturnes, répartis sur toute la longueur du mur et alimentés par un réseau électrique souterrain. Entre les deux murailles de grillages, un amas de câbles entrelacés, destinés à piéger les migrants à la manière d’une toile d’araignée. Raffinement suprême : la première barrière est ornée à son extrémité supérieure de panneaux tendus comme des ressorts, « catapultes » censées propulser les clandestins dans le vide. Retour au Moyen Âge. Et ce n’est qu’un début : chaque année, la valla est « améliorée ». En 2012, quatre millions d’euros ont ainsi été consacrés au perfectionnement de l’enceinte, et notamment à l’ajout de 48 caméras dernier cri. En perpétuel chantier, dotés d’effectifs toujours plus conséquents, ces onze kilomètres d’obstacle font figure de Rolls-Royce des frontières. Une simple mur ? Oh que non, assurent les autorités espagnoles : une « muraille intelligente radicale »8.

En 2012, il y a pourtant eu une nette recrudescence des tentatives collectives de passages – les « avalanches ». Depuis 2005, elles s’étaient fait plus rares, les migrants optant pour la traversée maritime vers les Canaries, ou bien traçant vers l’Est – la Libye puis les îles italiennes, voire Malte et la Grèce. Mais les routes migratoires obéissent à des règles parfois obscures. Et Melilla est soudainement redevenue point de chute privilégié9. D’autant que la barrière a montré des faiblesses. « Beaucoup plus haute, la nouvelle frontière érigée après les passages collectifs de 2005 est paradoxalement plus facile à passer, explique José Palazon, photographe vivant à Melilla et activiste du droit des migrants. Ils ont choisi un grillage particulier, censé se refermer sur les mains et les pieds de ceux qui l’escaladent. Mais il offre en fait des prises plus solides. »

Les yeux rivés sur la double barrière, tu tentes d’imaginer ce qu’une telle tentative peut représenter – le courage et le désespoir des saute-murailles. Difficile. Au soleil, dispositifs au repos, elle semble presque anodine. Leurre. Plus tard, tu verras les corps déchirés des « ghettos » de Gourougou – à quelques encablures du mur –, les chairs en lambeaux et les fractures ouvertes ; la faute aux barbelés, aux chutes, aux matraques espagnoles et marocaines. Plus tard, aussi, tu rencontreras Christian, Camerounais de 22 ans qui affronta la barrière en vain avant de finalement passer par la mer. Il te racontera le déroulement des « avalanches » :

« Il fallait d’abord trouver un endroit se prêtant au passage, avec moins de barbelés, un ’’polo’’. Il y en avait un qu’on appelait le ’’polo 16’’, parce que seize personnes l’avaient franchi. Plus tard, après une autre tentative réussie, on l’a appelé ’’polo 92’’.

Quand on lançait une ’’avalanche’’, on disait qu’on allait au ’’choc’’. Quelques jours avant, on avait nommé un chef, chargé de préparer puis d’emmener la charge. On rampait le plus près possible de la barrière. Puis le chef criait ’’Yallah !’’, et tout le monde se ruait sur la frontière. Les premiers en haut cassaient les ’’catapultes’’ en tirant dessus à quatre ou cinq. On disposait ensuite les ’’kosovos’’ – les couvertures distribuées par Médecins du Monde – sur les barbelés. Il s’agissait ensuite de sauter de l’autre côté.

C’est difficile à imaginer, 100 ou 200 personnes escaladant des barrières aussi hautes. Et à vivre sur le moment, c’est vraiment terrifiant. On fumait souvent du hasch avant, pour nous donner du courage. Il faut être un peu fou pour tenter ça. »

Tu reprends la route le long du grillage, une statistique en tête : en 2008, avant la crise espagnole, le PIB par habitant était seize fois plus élevé en Espagne qu’au Maroc10. Quelques kilomètres en terre frontalière, et déjà les indices s’accumulent. Net contraste. Côté marocain, des myriades de sacs plastique emportés par le vent décorent la barrière, accrochés aux barbelés et aux aspérités du grillage. De la poussière, peu de verdure, davantage d’habitations et d’agitation. Côté espagnol, par contre, la route serpentant le long de la frontière est déserte et immaculée. Pas un chat, hormis les voitures vertes et blanches de la Guardia Civil. L’asphalte brille sous le soleil. Tous les cinq cents mètres, une guérite de surveillance brise la monotonie du décor. Vers le Barrio Chino, point de passage pédestre beaucoup moins encombré que Bni Ansar, l’aéroport de Melilla montre ses pistes. Puis c’est un golf, taillé au cordeau, écrin de verdure. Oui, les notables de Melilla taquinent leur putt à l’ombre d’une barrière haute de sept mètres les séparant de l’autre monde. Le symbole est presque outrancier, trop évident.

À deux pas du golf, un vaste parking de terre où vaquent quelques silhouettes. De petits groupes discutent, d’autres se dirigent vers le bâtiment voisin. À l’entrée, ils tendent leur laissez-passer à un gardien. N’entre pas qui veut au CETI, le centre de séjour temporaire pour immigrés, conçu pour accueillir 480 personnes mais dépassé par son « succès » : fin janvier 2013, ils étaient presque un millier à y vivre, en très grande majorité issus d’Afrique subsaharienne. Ceux-là ont vaincu la frontière. Comme ils n’ont pas le droit de travailler et doivent faire profil bas (toute incartade, même limitée, plomberait leur dossier en préfecture, les exposant à une expulsion rapide), ils traînent leur ennui dans Melilla, lavent des pare-brises ou s’improvisent agents de parking pour quelques piécettes. En attente. « On s’emmerde, résume Idris, l’un des cinquante Algériens du centre, crête luisante de gel et tabagisme forcené. On est bien traités, mais il n’y a rien à faire. Rien ! On traîne, on discute, les journées sont longues. » Couvre-feu à 23 h – les retardataires dorment dehors. Une prison dorée. « Il n’y a pas de maltraitances au CETI, explique José Palazon, mais une grande violence psychologique. Certains sont là depuis des années, attendant le traitement de leur dossier. Ils ne font rien, restent dans leur chambre, souvent séparés de leur famille, ne peuvent pas travailler. On leur fait même à manger. C’est très infantilisant. »

« Melilla n’est qu’une étape », sourit Victor, Congolais de 25 ans qui cite la Bible à tout bout de champ, pensionnaire du CETI depuis neuf mois. « Ce n’est pas grave d’attendre. Le Seigneur est mon berger, je lui fais confiance. Je veux être légionnaire en France, je sais que ça viendra. Et puis, après le Maroc, Melilla fait figure de paradis. Tu n’imagines pas l’enfer que c’est, là-bas. » Et de pointer le massif montagneux qui surplombe la ville : Gourougou.

- A l’horizon, le massif de Gourougou

De l’autre côté du miroir

« Certains de nos frères prétendent que Gourougou signifie ’’homme vaillant qui est arrivé à pied jusqu’ici’’. » (Mahmoud Traoré et Bruno Le Dantec, Partir et raconter)

Blasco est au volant. Ce n’est pas la première fois que ce photographe espagnol se rend à Gourougou et il connaît bien la route. Une fois au Maroc, visa tamponné, il faut d’abord traverser Bni Ansar, ville à la circulation chaotique. Quelques ronds-points plus tard, on oblique vers les contreforts de Gourougou. La route grimpe sec et les habitations se font rares. Rapidement, il n’y a plus qu’une montagne décharnée, les lacets de la route et la valla s’incrustant en contrebas, verrue rectiligne. Dans un virage, posté sur un roc, un guetteur nous regarde passer, sans s’inquiéter : les flics marocains – les « Alis11 » – débarquent généralement aux petites lueurs de l’aube, pour l’effet de surprise. Et notre vieille guimbarde poussive n’a vraiment rien du véhicule policier.

On planque la voiture à l’orée d’une forêt, sur un chemin de terre – la police marocaine n’aime pas les fouineurs. Non loin, un groupe d’une dizaine de migrants discute sous un arbre. Présentations. Ce sont tous de jeunes et très jeunes hommes originaires de Guinée-Conakry et de Guinée-Bissau. Harnachés de multiples couches de vêtements pour lutter contre le froid, ils sourient poliment, ne semblant pas ravis de la visite. Mais quelques-uns connaissent Blasco. Grâce à sa présence, la glace se brise. Ils racontent les « ghettos12 », les razzias des flics, le froid, la faim. Puis ils évoquent ce camarade passé il y a peu, celui qu’ils vannaient pour sa petite taille. « On n’aurait jamais pensé qu’il puisse réussir, il était tout chétif. Mais il a réussi à sauter et à se planquer dans les buissons », se marre Mozes, bonnet enfoncé jusqu’aux yeux. Les autres embrayent, racontent leurs tentatives avortées, les espoirs déçus. Le pire, disent-ils, c’est quand tu es passé et que la Guardia Civil, en toute illégalité, te remet aux flics marocains. « Il y a des gens qui en sont devenus fous, explique Khalil. Certains sont ici depuis plus de deux ans. Tu imagines ce que ça représente ? Deux ans ! Avec les ’’Alis’’ qui débarquent tous les matins pour te bastonner ! Et rien à bouffer ! Et la Guardia Civil qui te renvoie quand tu passes ! »

D’où l’on se tient, on peut voir Melilla en contrebas, ainsi que des bouts de valla. D’un côté, la forêt ; de l’autre, des pentes rocailleuses glissant vers l’Espagne. Dans ces parages vivent plusieurs centaines de migrants. Selon les associations de Melilla, ils seraient « seulement » deux ou trois cents. Mais sur place, certains avancent le chiffre de cinq cents, expliquent que de nombreux « ghettos » sont dissimulés si loin dans la forêt que même les ONG ne connaissent pas leur existence. Impossible de trancher. Une certitude : en cet hiver 2013, ils sont beaucoup moins nombreux qu’il y a six mois. L’été est une période propice pour passer – les conditions de vie sont moins terribles, les tentatives de passage plus nombreuses – et ceux qui sont encore là ont raté le coche. En attendant la prochaine occasion, ils tentent de survivre là où il n’y a rien.

« Il y a deux types de police : celle de la frontière, qui te tape, et celle de la peau, qui te pique », balance Mozes en se grattant furieusement. Comme ses compagnons, il a des puces et des poux. Se laver est un luxe quand chaque corvée d’eau est synonyme de danger. Quant à la nourriture... Si quelques bonnes âmes déposent parfois des provisions, elles se révèlent largement insuffisantes. Seule solution : descendre à Bni Ansar, ou rejoindre Nador, la grande ville marocaine du coin, pour mendier quelques pièces. Un périple en soi, te racontait Christian à Melilla, révulsé par le racisme subi au Maroc : « Quand tu quittes la forêt pour aller ’’taper la salam’’, tu es en permanence aux aguets, parce qu’il y a des flics partout. Le pire, c’est que les Marocains racontent aux plus jeunes que les Noirs mangent les enfants. Du coup, ils s’enfuient dès qu’ils te voient. »

Certains « ghettos » sont installés dans la pierraille hostile qui surplombe Melilla. C’est le cas de celui des Camerounais. Pour seule installation, un cercle de pierres abritant un feu, sur laquelle cuit la pitance collective du jour : eau, farine et quelques quignons de pain. Le ghetto des Maliens se trouve, lui, en pleine forêt, dans une zone plus reculée, mais l’aménagement reste tout aussi sommaire : pas de tentes, pas d’abris, pas de matelas. « Belle » étoile obligatoire. La faute aux « Alis », qui détruisent systématiquement toute installation et brûlent les couvertures. « On vit dans les rochers, on dort dans les rochers. » Khalil, le cuistot du jour, parle fort, serre les poings. « Il faut dire aux Marocains qu’ils n’ont pas le droit de faire ça. On n’est pas des chiens. »

Il n’y a pas de femmes à Gourougou, ni de vieux. Que des hommes dans la fleur de l’âge. Pour seul bagage, leur rage de passer et leur obsession de la frontière. Quand ils en parlent, un élément revient immanquablement sur le tapis : le dénuement absolu et le danger seraient « tolérables » si, des deux côtés, la police respectait la « règle du jeu ». C’est loin d’être le cas. Côté espagnol, la Guardia Civil remet les migrants aux flics marocains quand ils sont capturés près de la barrière. Côté « Alis », c’est pire : la violence est la norme, administrée avec une férocité systématique. En octobre dernier, des ONG marocaines lançaient un cri d’alarme : « Les forces de l’ordre marocaines et espagnoles reviennent à des pratiques répressives abandonnées depuis des années. » Comprendre : depuis les « avalanches » de 2005 et la répression sanglante (rafles, déportations dans le désert) qui avait suivi. Un constat corroboré par Médecins sans frontières, qui dénonçait en septembre dernier la recrudescence des violences policières, notamment à Nador, où le nombre de victimes des « Alis » aurait doublé en quelques mois : traumatismes crâniens, fractures de la mâchoire, du fémur...

Face à cette furie répressive, les migrants de Gourougou restent désemparés. Quelques-uns comptent sur l’Union européenne pour faire cesser la chasse à l’homme, sans se rendre compte que le Maroc se fait ici gendarme avancé de l’Europe, allié chargé du sale boulot loin des projecteurs. Il y a bien des bruits qui courent, mais cette vérité-là ne passe pas. Après t’avoir montré sa cheville brisée par le gourdin d’un « Ali », Mauricio, Guinéen bientôt majeur, tient à te faire part de sa confiance : « Certains ici disent que l’Europe finance le Maroc pour que ses policiers nous tabassent. Mais je n’y crois pas. Pourquoi ferait-elle ça ? » Silence.

Sur la route, une voiture en goguette. Regards en coin. Des touristes, venus de Melilla. Ils passent sans s’arrêter, continuent vers le sommet. C’est que le Mont Gourougou est connu pour abriter une espèce rare de singes. Parfois, les touristes reviennent bredouilles, sans avoir croisé les primates qu’ils escomptaient nourrir. Mauricio : « Quand ils ne les trouvent pas, souvent ils nous déposent le pain en redescendant. »

***

Quelques témoignages de migrants sur l’enfer de Gourougou accompagnaient ce reportage. A lire ici :« Les cicatrices de Gourougou ».

***

Articles en rapport sur Article11 :

Claire Rodier : « La gestion des frontières sert bien d’autres intérêts que ceux qu’elle prétend défendre »

Clandestins, l’Odyssée invisible. Entretien avec Bruno Le Dantec.

« Quand ça ne va pas, je pars » – Entretien avec Keita, requérant d’asile en Suisse

Michel Agier : « Il y a le monde, et il y a les indésirables au monde »

Calais : Tous doivent disparaître

Olivier Le Cour Grandmaison : « 2007 a clairement marqué l’avènement d’une xénophobie d’état »

2 Soit l’invocation d’une Espagne « unie, grande et indépendante.

3 Si les officiels marocains parlent parfois de « territoires occupés » lorsqu’ils évoquent Ceuta et Melilla, cela relève surtout de la posture. Le royaume marocain est aujourd’hui le grand allié nord-africain de l’Espagne et de l’Europe en matière d’ « externalisation de la gestion des frontières » (sur le sujet, voir l’entretien avec Claire Rodier mis en ligne sur Article11.info le 16 février dernier et titré « La gestion des frontières sert bien d’autres intérêts que ceux qu’elle prétend défendre »). Mais Rabat agite parfois le poing nationaliste, pour caresser dans le sens du poil son opinion publique et faire pression sur ses partenaires européens lors des négociations commerciales et diplomatiques.

4 En septembre et octobre 2005, des assauts collectifs contre les barrières de Ceuta et Melilla sont repoussés dans le sang par les forces marocaines et espagnoles. À Ceuta, ce sont au moins onze immigrés subsahariens qui perdent la vie le 29 septembre 2005. À Melilla, le 6 octobre, six autres victimes sont dénombrées. Marocains et Espagnols se renvoient alors la balle et la responsabilité des massacres. Dans la foulée, le Maroc entreprend de vastes rafles sur tout son territoire avant de relâcher des centaines de migrants dans le désert situé à la frontière de l’Algérie. Pour en savoir plus sur ces crimes d’État, se tourner vers Guerre aux migrants. Le livre noir de Ceuta et Melilla (Syllepse, 2006).

5 Les Prairies ordinaires, 2009.

6 Chiffres donnés début 2013 par l’Asociacion Pro-Derechos Humanos de Andalucia. Les migrants entrant à Melilla ont tout intérêt à se signaler le plus rapidement possible à la préfecture de police, qui leur délivre alors un laissez-passer. Un paradoxe qui permet d’avoir un chiffre précis des passages.

8 Cité par Bruno Le Dantec en conclusion de Dem Ak Xabaar (Partir et raconter), excellent ouvrage publié aux éditions Lignes (2012) et co-écrit avec Mahmoud Traoré, migrant sénégalais qui a sauté la barrière de Melilla en 2005. Par ailleurs, un entretien avec Bruno Le Dantec a été mis en ligne sur le site d’Article11 le 21 novembre dernier : « Clandestins, l’Odyssée invisible ».

9 Le nombre de migrants passant à Melilla a plus que doublé en 2012 (2 105 entrées, contre 1 037 l’année précédente), avec une recrudescence des « avalanches ». Deux exemples, parmi d’autres : le 19 août, 500 candidats à l’Europe tentent de sauter la valla ; une soixantaine y parviennent. Le 15 octobre, rebelote : 450 candidats, pour une centaine réussissant à franchir l’obstacle.

10 Chiffre cité par Claire Rodier, dans Xénophobie business, La Découverte, 2012.

11 C’est ainsi que les migrants surnomment les membres des forces auxiliaires marocaines qui leur donnent la chasse.

12 Les camps des migrants subsahariens en route vers l’Europe sont généralement divisés en groupes distincts, les « ghettos ». Les regroupements se font souvent selon la nationalité, parfois selon la religion.